「地方交付税法等の一部を改正する法律案」について

令和6年度 第213回国会(常会)総務省提出予定の

「地方交付税法等の一部を改正する法律案」について調査しました。

提出理由

地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和六年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の減収額を埋めるため、定額減税減収補塡特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「地方交付税法等の一部を改正する法律案」によって一部改正される条文は4つの法律で、主な内容は下の概要 になります。

1・地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)

2・特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

3・地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

4・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)

「地方交付税法等の一部を改正する法律案」は地方交付金の予算等を改正する内容ですので、毎年年末から新年度にかけて予算折衝が行われ、通常国会に法案として提出されています。

今回の令和6年度予算の特徴は、令和6年1月元旦の能登半島地震が起きる以前に、令和6年度の補正予算を組んだあと一度閣議決定されています。当時の松本総務大臣の折衝状況の会見があります。

令和5年12月20日令和6年度予算大臣折衝状況

昨年は岸田総理は「増税メガネ」とSNSで盛んに言われながらもデフレ脱却を強く意識していた事もあり、令和6年の6月頃に1回だけの所得税を1人あたり年4万円差し引く「定額減税」を打ち出しました。その後低所得者・非課税世帯への重点支援給付金7万円も打ち出され、所得制限を設けるなど内容がより複雑に。効果の薄いわりに複雑な減税策と言われました。

与党自民党と公明党は、毎年10月から12月にかけて、次年度の税制について議論していますが、自民党税務調査会のインナーでもあり財務大臣でもある鈴木大臣は、定額減税を行えばその分赤字国債を発行しなければならなくなるとけん制しています。しかし、「令和6年度税制改正大綱が12月14日の自民党総務会で了承されましたが、防衛費増額に法人税の増税議論が先送りになり、たばこ税増税の議論をしかるべき時に行うとされました。

これらの背景には、物価高騰と補助金バラマキの影響もあって2023年度税収が過去最高更新で前年度比で4.2兆円の増加と早くから言われていました。一方で防衛費増額の財源のたばこ税・所得税・法人税を増税し一方で定額減税するというのは矛盾でもあり、党内での批判もあったのかも知れません。まして1年だけの定額減税では効果が薄く、来年度も多額の税収増がエコノミストに予想されています。そして所得税の減税策として、国民民主党の玉木代表はブラケットスリープ政策を岸田総理に提案されていました。

さらに、旧統一教会問題や政治資金パーティーから端を発した裏金作りのスキャンダルで自民党議員の大臣や政務官等が辞職し、岸田政権の支持率低下で総選挙も危ぶまれ、追い込まれた上での支持率回復を狙った「減税」発言であったと思います。

「減税」に拘った岸田総理の定額減税で、地方自治体の減収の補填分を「定額減税減収補填特例交付金」として交付されます。12月20日の松本総務大臣予算折衝・地方財政対策関係記者会見の概要に詳しく内容が話されています。

追記:定額減税の方式を、「定額減税後の税額を令和6年7月分から令 和7年5月分の11ヶ月でならして11で割って、そしてそれを住民税を徴取すると、場合によっては増税になるんですね?」と立憲民主党藤岡隆雄議員が質問されてます。

6月に一度に減税するのではなく、均等に減税するようで、地方行政の現場はてんてこ舞だとか。この職員の負担や残業代は一体誰が払うんでしょう?

1・総務省の資料から解かる事

総務省の事務連絡 令和6年1月22日「令和6年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」を見ると、以下のような経過にて予算が編成され、詳細な資料が添付されています。(全79頁)

第1 国の予算等

政府は、令和5年12月8日に「令和6年度予算編成の基本方針」(別添資料第1)を閣議決定するとともに、同月21日に「令和6年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(別添資料第2)を閣議了解し、これに基づいて同月22日、令和6年度一般会計歳入歳出概算を閣議決定した。その後、令和6年1月16日、令和6年度一般会計歳入歳出概算の変更(別添資料第3)について閣議決定した。

つまり、令和5年12月22日に閣議決定して令和6年度の予算は決まったが、令和1月元旦に能登半島地震災害が発生したので、岸田総理は災害対策の補正予算は組まず、一般予備費5000億円上積で能登地震災害に対応するため令和6年度予算を変更しました。

令和6年1月26日の「松本総務大臣閣議後記者会見の概要」で、令和6年能登半島地震に対して被災者の生活と生業支援のためのパッケージにかかる予備費使用の閣議決定がされたと発表されました。

令和6年1月26日「令和5年度一般会計予備費使用(総務省所管分)」の報道資料には、令和6年1月能登半島地震に緊急に対応するため、本年度の一般会計予備費使用により必要な予算措置が2点ありました。

緊急消防援助隊による被災者の救助・捜索 8.3億円

令和6年能登半島地震による被災者の救助・捜索について、地元消防本部のみでの対応が困難な状況を踏まえ、消防組織法第44条第5項に基づく消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要した費用を国費負担するもの。

災害対策用衛星通信機器等整備・貸与事業 1.4億円

令和6年能登半島地震の被災地における災害復旧やライフライン支援に資することを目的に、総務本省・総合通信局等から被害の深刻な6市町等の地方公共団体への衛星携帯電話や、避難所等への衛星インターネットの貸与等を拡充するもの。

2・緊急消防援助隊について

総務省の予備費使用で「緊急消防援助隊による被災者の救助・捜索8.3億円」を全国の緊急消防援助隊に参加された自治体に交付されます。

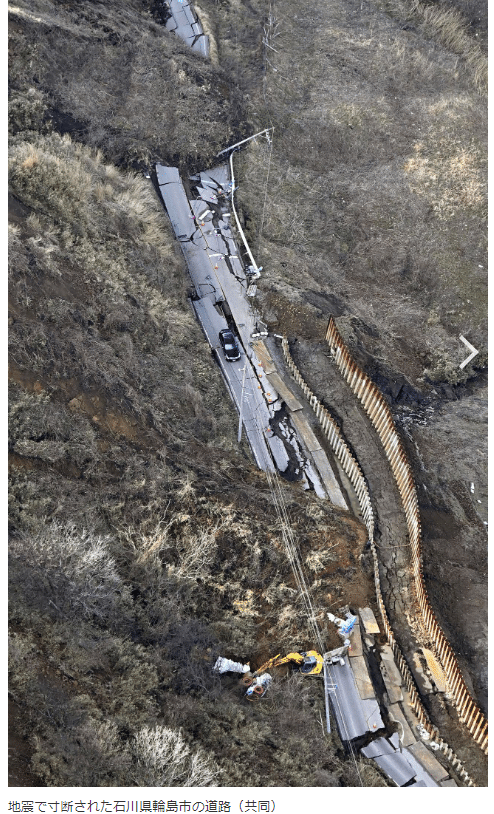

能登半島災害での初動対応に欠かせないはずの緊急消防援助隊についての記事がありました。2024年1月28日の共同通信による日刊ニュースの記事では「消防庁は計約1900人を派遣し、ヘリコプターや、自衛隊と海上保安庁の船で空と海からも入ったが、主に車両による陸路で被災地を目指した。しかし、被災地では道路の損壊が多く、輪島市や珠洲市につながる穴水町を越えるとさらに激しく損傷しており、多くの隊が足止めされた。消防庁の担当者は「ここまで道路状況が悪かったのは想定外だった。今後、課題を検証する必要がある」としている。同庁は、南海トラフ巨大地震などに備え、隊の増強や車両整備の拡充に取り組んでいる」とありました。

HUFFPOSTには、東日本大震災の経験を踏まえ、道路啓開と救助現場での瓦礫撤去などのために配備された重機は、2024年現在全国に50台あり、2016年度の消防庁資料には重機と重機搬送車1組につき約5000万円と書いてあるそうです。

さらに『NPOでは、珠洲市で活動する2県の緊急消防援助隊に、道路啓開の協力を求めた。宿営地を訪ねて「被災した地域には火事の危険もある。救急や消防を含む緊急車両がいち早く入ることのできるよう、重機を動かしてほしい。災害関連死を防ぐためにも、道路を啓開してほしい」と訴えたが、断られた。』とありました。

「奈良テレビNEWS」の動画では、2024年1月1日まず第1陣で能登被災地に派遣され3陣で再び派遣され10日に帰還された奈良県大隊の隊長が「まず被災地に入る道路がもう寸断されてまして、その新入路を確保するのにやはり時間を用しましたんで体のモチベーションを維持するいうのは正直苦労した部分はあります。」と発言されてます。

これらの記事を読みながら、単純にいくつかの疑問が湧いてきます。この様な甚大な被害の時に、衛星などでまず現場確認する方法が政府には無いのでしょうか?大地震が来た段階で、消防庁や警察庁の先遣隊として、まず数名の災害専門集団が小回りの利く自動車で現地調査に行かないのでしょうか?また、その情報は政府や関係機関に共有されているのでしょうか?緊急な対応が必要だった場合現場の判断で融通が利かせられないのでしょうか?

SNSを見ても能登半島地震での緊急消防援助隊の投稿は殆どありませんが、過去の出動時にも同じ状況があったと投稿されていた方がいました。

2018年のツイート https://t.co/uwADpYOPzu

— ジミーちゃん (@0816Jimmy) January 28, 2024

令和6年1月24日 参議院予算委員会杉尾秀哉議員(立憲民主・社民)の国会での質問で、質問内容に事実と違う点がいくつかあり答弁者の政府から指摘されていましたが、能登半島被災地の対応で初動対応が遅かったのではないか?なぜ直ぐに政府がヘリコプターで現地確認しなかったのかと何度も質問しています。

政府の発表を見る限りでは発災直後から自衛隊派遣等政府として対策を行っているようですが、現場が半島である事や道路の損壊や海上からの現地入りが困難などの理由が総理の答弁や報道にもあるのですが、問題は自衛隊が出動し現地に行くことが出来たが緊急消防援助隊はいけなかったという事実です。そして、現場では緊急援助消防隊が十分に機能しなかったという事です。

都会のような道路ではありません。道幅も広くなく周りは崖や山で土砂崩れが起き道路が寸断されていました。 発災直後に、現地の状況が確認できる衛星写真を入手したり、ドローンや総理直属の先遣隊を投入しなかったのでしょう?

総務省消防庁のサイトには平成16年4月9日から施行の「緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱」に活動費負担金や補助金についても書かれています。

緊急消防援助隊について、JUDGIT!のサイトには2004年から機能強化や充実・確保に多額の予算が使われ、毎年何千億円もの緊急消防援助隊の費用に使われています。でも、それらの主な目的は南海トラフ大地震と首都直下地震対応の為であって、日本全体の大災害に対応する為にと言う訳では無いのかも知れません。

東日本大震災における緊急消防援助隊の活動を踏まえ、今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震等の国家的非常災害への対応力を高めるため、第四期基本計画(令和元年~5年度)に基づき部隊規模を6600隊に増隊することとし、緊急消防援助隊の充実強化を行う。

「令和5年度総務省消防庁予算(案)等について」の資料には、地方団体は発災直後に本部を立て情報収集としてヘリコプターの絵が書いてあります。

しかし、被災地の職員が災害時直ぐに確認すべき余裕がないのは東日本大震災や熊本地震からも明らかで、プッシュ型支援を行っている現在は官邸から現地へプッシュ型で調査に行くべきだと考えます。

地球観測衛星データとAIで土地や環境を分析し、農業、不動産など様々な産業を支援するJAXA公認のスタートアップの天地人さんのnoteを読みましたが、航空機等の情報の収集には消防の緊急消防援助隊も入っているのに、情報は共有されていなかったと言う事でしょうか?

・地震発災直後(1月1日 16時10分)自衛隊、警察の広域緊急援助隊、消防の緊急消防援助隊は、発災後、速やかに航空機等による被害情報等の収集を実施。

2024年か2025年にはスマホで衛星電話がソフトバンク・楽天・AUなどのキャリアで使えるようになるそうです。総務省でも検討中で、東京都では現在スターリンクを介して能登半島で試験的に使用しています。

衛星電話が使えればこういった混乱も少なくなると思いますが、大災害対応に慣れてない上に、被災地の職員は同時に被害者でもあり、十分な対応は出来ないと思います。

今回プロボランティアが発災直後から入って喜ばれていた話しを聞くと、やはり政府の災害対策として、初動対応から情報収取を含め一貫した国内の大規模災害に対応するプロの集団が必要だと思いました。そして、大災害が一段落した後の、関係者が集まってきちんと初動の対応等、時系列で厳しく検証し、失敗の事実や改善点の報告をきちんと政府と国民にすべきであると思います。

3・地方交付税について

⑴特別交付税について

地方交付金には、普通交付税と特別交付税があり、特別交付税は自然災害を受けた自治体などに、地方交付税総額のうち6%に相当する額が12月と3月に交付されます。

総務省は今回の能登半島地震を受けて3月の交付分の一部、総額で211億1300万円を月12日に繰り上げて交付することを決めました。対象の自治体は石川県、新潟県、富山県、福井県の合わせて51の自治体です。

日本経済新聞の1月22日の記事には、熊本地震の時同様、「能登半島地震で発生した災害廃棄物の処理費用について、地方負担の95%を地方交付税で措置」「被災者の地方税を減免した場合、減収分の全額を地方債発行で補えるようにする」とありました。

被災者の地方税減免を何故地方債発行で賄うのでしょうか?

減免措置すると他の税の時も地方債を発行するのでしょうか?特別交付税を前倒しで交付したり、予備費を5000億円から1兆円に鶴の一声で出来るのですから、いずれ地方交付金で補填するのにわざわざ事務負担を負わせるのではなく予備費で対応すれば良いのではと思います。

地方交付金の交付の仕方ですが、能登地震災害の様な広域での災害に対して対応する場合、道路や崖、配管、配線など広域にわたっての対策になる事と、日常の生活とは違った行政になるのですから、普通交付税のみで交付すれば、地方行政が自ら必要な所に必要な費用で思い切った対策を行い効果的な対策になると思います。

⑵地方交付税事業の錯誤について

令和5年11月29日第212回国会参議院総務委員会で、東広島市の普通交付金の錯誤の問題を、浜田議員には質問して頂きました。その際に、総務省職員の年間の訂正回数が答弁されていませんでした。栃木県佐野市の事務事業評価に「地方交付税事業」があり、2枚目の中央の③に錯誤件数が平成29年度8件 令和2年度7件となっていて、隔月調査ですから年に約4回はあるという事です。

こちらは、八王子市 地方交付税算定台帳 更新日:令和5年10月11日 令和5年度(2023年度)交付税算定台帳(当初算定)です。保育園や学生の人数や、税金の金額など常に変化しているわけですから正確に把握し記入するのは特に大都市は大変だろうなと思います。

それに、右下にある錯誤の金額も、決して少なくありません。気になるのは、錯誤の金額も回数も決して少なくないのにそれが全国の自治体で行われいて、地方行政担当者のご苦労もそうですが、総務省職員の労働の金額も少なくないだろうと言う事です。

総務省の全国の自治体1,718団体の内「令和4年度不交付団体の状況」74団体ですので、単純に1718×4回とすれば、6,872回の訂正作業が起こりえる訳です。総務省や財務省だけでなく、現場の地方公共団体の職員への負担はどれ程になるのか計り知れません。これらの部署と人件費を計算すると一体いくらになるのでしょう?

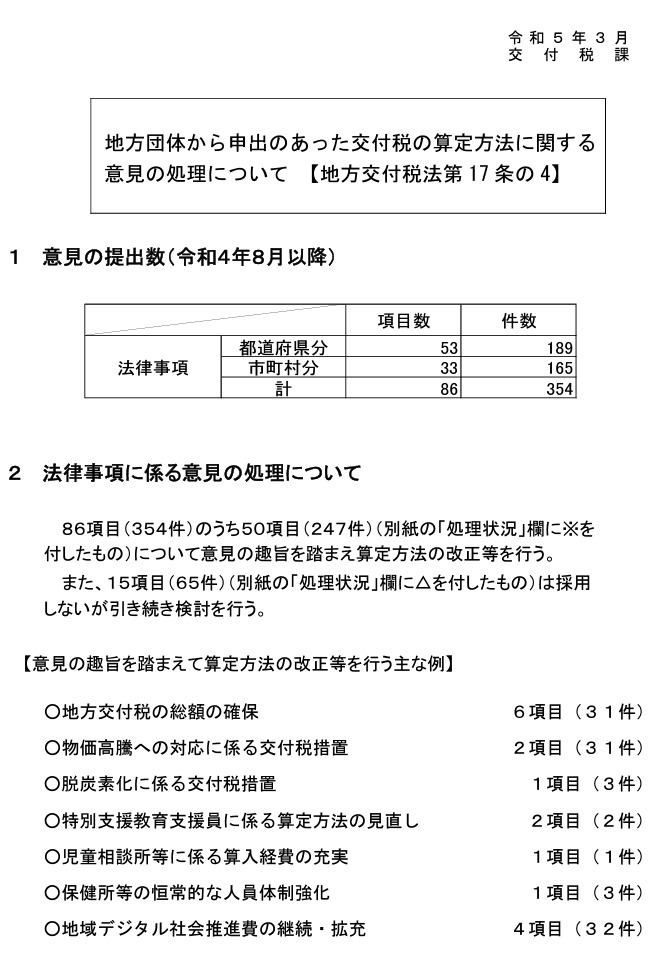

総務省の平成19年7月交付税課「地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理について【地方交付税法第17条の4】」の資料には、地方交付金の補正係数等について「普通交付税等算出資料の電算化による算定事務の簡素化」や電算化など自治体からの意見が418件提出されていました。

令和3年度には政府の旗振りのもとデジタル改革で電子化されたのか電算化の要望は見られません。しかし、今でもネットにはいくつも自治体から錯誤のお詫びが見られます。

2023年7月28日千葉県君津市地方交付税算定誤りによる錯誤

⑶臨時財政対策債について

令和5年3月の 「地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する 意見の処理について 【地方交付税法第17条の4】」では、地方自治体からの354件の要望があり、「地方交付税の総額の確保」31件で一番多くなっています。

令和2年の要望には交付税の「臨時財政対策債」の廃止の意見が目立ちました。さらに令和5年度でも抜本的な見直しと言う様な強い表現でいぜん多く見られます。つまり要求額は全額地方交付税で貰いたい、地方債で借金は作りたくないという事です。

複数の国会議員も指摘されていますが、地方の借金(地方債残高)がうなぎ上りに増えていて、令和5年度末の臨時財政対策債残高見込みは49.1兆円、令和4年度末の残高見込みに比し2.9兆円の減となる見通しといわれています。将来的に補填出来ないのではないかと言う関係者らしき人の声もブログやコラムにみられ、「臨時財政対策債」という地方の借金勘定項目は廃止すべきという自治体からの要望も多いのだと思います。

⑷最後に

2016年安倍政権下で地方交付税制度にトップランナー方式を導入しインセンティブを設けました。例えば、マイナンバーカードの普及率で上位自治体への地方交付税の増額がありました。内閣府の「デジタル田園都市国家構想交付金」なども、デジタル化する自治体にどんどん交付金で支援する体制です。 また、「令和3年度 普通交付税の算定方法の改正について」の資料には、まち・ひと・仕事創生事業費について「取り組の成果の応じた算定へ」との記載が見られます。

令和6年1月31日のマイナンバーカード取得率は73.1%です。国民の情報が取得できれば行政職員による「地方交付金算定台帳」の申請もいらなくなり、地方の過疎化が進行してもある程度の行政サービスはIT技術とAIで可能となるのでしょう。一方、倒産の無い地方行政の職員はどうなるのでしょうか?

少子高齢化の高齢者や障碍者の弱者対応の相談役としてソーシャルワーカーへの移行が考えられますが、行政サービスの一環として行う限り、それらの財源の負担は今までと変わらずやっぱり国民の負担になってしまうのでしょうか?

これからはITやAIの時代だからこそ、地方の本旨から地方自身が自ら稼げる地方を目指し、地方自身が稼いで得た財源を元に地方にあった産業を起こし、行政サービスを確立し自立していく事が重要だと考えます。

昨年アルゼンチン大統領に就任したハビエル・ミレイ氏はリバタリアンだそうです。ミレイ氏は宣誓式後の演説で、インフレ率が200%に迫るなどこの数十年で最悪の経済危機から脱するには急激で痛みを伴う改革以外に選択肢はないと強調したと報じられています。

ご存知の方は少ないようですが、第二次世界大戦前のアルゼンチンは農業大国で1930年でも世界第5位の国でした。その後干ばつやペソ安など起こり、コロナやウクライナ侵略で物価や燃料高騰等からさらに行き過ぎた社会主義政策の結果2023年夏ごろから集団略奪やハイパーインフレが起こっています。そう言った中で、ミレイ大統領が当選したのです。

政治アナリストの渡瀬裕哉氏のXの投稿がありました。

アルゼンチンで共産主義的なバラマキ政権がハイパーインフレで崩壊し、その後に自由主義政権が構造改革し、旧政権支持者が暴動を起こしているのが他人事なのも地域が独立しているから。

— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) February 7, 2024

日本も各地域に徹底的に分権して、破綻したい地域は勝手に破綻させる体制にしてほしいもんだなと。

日本とアルゼンチンの国内状況は真逆で、日本の補助金バラマキは福祉国家に突き進む姿であり、現在のアルゼンチンは未来の日本の姿でもあります。アルゼンチン国債の外国人保有高は殆どだそうですが、昭和の時代と違って令和3年 12 月末には海外投資家による日本国債の保有割合は 14.3%です。数年後には日本も意図的にデフォルトする時が来るのかも知れません。

地方分権政治こそ地方の生き残りのカギです。明日の備えとしてアルゼンチンのミレイ大統領の再生の姿をみつつ学び、地方分権を進めていくべきです。

更に、国家は国防と外交に注力すべきではないかと思っています。

最後に、ハビエル・ミレイ氏から西側諸国に警告する言葉をご覧ください。

通常国会213回 「地方交付税法等の一部を改正する法律案」の調査を、NHK党から国民を守る党の参議院浜田聡議員の依頼により調査いたしました。

以上です。

(おまけ)

2024年1月30日秋田魁新報の記事があり,意味深なタイトルで連載7回とありますが、有料記事ですので読めませんでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?