【演奏動画】ポケモン金銀エンディング アレンジ解説

先日ポケモン金銀のエンディングの演奏動画をアップしました!この note はその編曲についてのプチ解説です。自分でアレンジをする人には参考になるかも?

編曲の方針

というわけでさっそく解説に入ります。まず編曲の方針について。

1. 原曲と同じテイストにする

原曲のテイストに沿ったアレンジにしました。これは原曲の音をそのままトレースするという意味ではなく、雰囲気の違うアレンジにはしないということです。しっとりスローテンポなバラード風とか、アップテンポなジャズ風とか。

ですから、原曲のテイストに沿いつつ、ピアノで演奏したときに効果的になるように、あるいは人が演奏しやすいように音やアレンジを変えることはあります。

2. きちんと演奏できるアレンジにする

人が演奏するための譜面は、まともに演奏できることが大事です。理論上演奏可能な譜面であっても、実際に人間が演奏するには無理があったり、難易度に対する演奏効果のコスパが悪かったりするのはよくありません。「理論上演奏可能な譜面」が必ずしも「生身の人間がよいパフォーマンスを発揮できる譜面」でないことは常に心に留めておきたいところです。

前奏

ここから具体的な編曲の解説に移ります。

まず前奏部分はそのまま原曲の音を拾っています。ただし、演奏が難しくなるので装飾音は省略しています。

セクションA

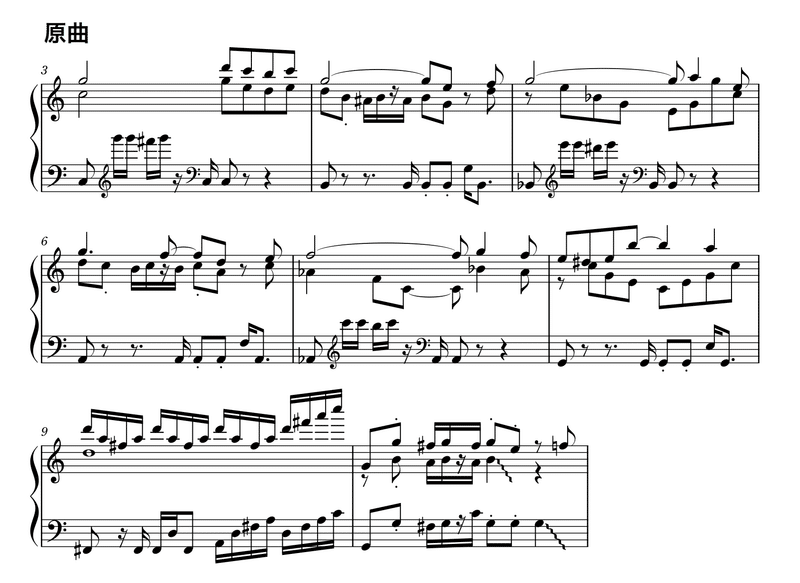

3小節~の部分を便宜上セクションAと呼びます。

まず、原曲がどうなっているのか見てみましょう。次の譜例は原曲をそのまま採譜したものです。

この部分はベース・メロディ・ハモリ・飾りの4つのパートで構成されています。GB音源は同時に3音までしか鳴らせませんが、ベースパートが隙間で飾りの音を演奏することで擬似的に4パートの音楽を表現しているんですね(上手いアイディア!)。

しかし、これをピアノで弾くのは非常に困難です。

左右の手の分担としては、左手でベースを、右手でメロディ・ハモリ・飾りを弾くことになるでしょう。

そこで問題となるのが、メロディとハモリは音が繋がっていて、ベースと飾りは音が切れていることです。メロディをつなぐためにペダルで音を延ばすと、ベースと飾りまで延びてしまって原曲の歯切れのよさがなくなってしまいますし、ペダルを踏まずにメロディの鍵盤を押さえたまま飾りの音を弾くのは不可能です。

ベースと飾りを左手で弾いて(超高速&超長距離の跳躍!)右手はメロディとハモリに専念すれば物理的には演奏可能かもしれませんが、技術的に難しすぎて現実的ではありません。

解決案

というわけで原曲の音をそのまま弾くのは無理なので、落としどころとして、基本はペダルを踏みつつ2拍目のウラだけ音を切ることにしました。

ベースはすこし伸びてしまいますが、2拍目ウラで音が切れることで歯切れのよさは残せます。メロディは一瞬切れてしまいますが、ピアノは音が減衰する楽器なので他の音に溶け込み、このくらいの隙間はあまり気になりません。

以降もセクションAは全体的にこの方針で弾くようにしています。

その他の細かい工夫

ほかにも、演奏しやすくするために色々と細かい変更を加えています。たとえば、ハモリパートの動きを一部省略したり、ベースは十六分音符の同音連打を避けて動きを付けたり、9小節目の高速ピロピロは弾きやすい形に変えたり…などなど。もちろん、曲の雰囲気や音楽的な充実度をなるべく損なわいように注意を払っています。

たとえばハモリパートは、原曲ママでは物理的に手が届かないですし、曲の構成要素の中では重要度が低いので、難易度を上げてまで詰め込む必要は薄いという判断で省略しています。ただし、8小節や10小節などは音を削るだけでなく、ハモリパートの動きを省く代わりに和音を厚くして音楽的な充実度を保つようにしています。

以下に原曲をそのまま採譜した譜面と編曲の譜面を掲載しますので、興味があれば見比べてみてください。

セクションB

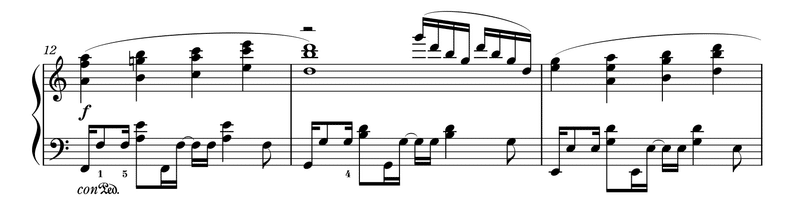

12小節~の部分をセクションBと呼びましょう。音楽が一段盛り上がるところですね。

ここは原曲どおりの音をトレースすることにこだわらず、バッサリとアレンジを変えました。理由は2つあります。

アレンジを変えた理由1 演奏が難しい

アレンジを変えたひとつめの理由は、原曲のままでは演奏が難しいことです。

この部分の原曲の構成は「リズミカルなベース+メロディ+高速ピロピロ」となっています。

これを人の手で弾くのは、物理的に演奏できるように調整を加えたとしてもけっこう大変です。

アレンジを変えた理由2 ピアノだと印象が変わる

ふたつめにして最大の理由は原曲の音をそのままピアノで弾くと印象が変わってしまうことです。

演奏が難しくても、難度に見合うだけの演奏効果が得られるならば頑張ってチャレンジする価値はあります。しかし、今回はそう感じませんでした。

実は、最初の下書きでは原曲に近いアレンジだったのですが、試しに数小節弾いてみるとどうもしっくりきませんでした。筆者の感覚だとGB音源の原曲は明るく力強い印象なのですが、ピアノで弾くと軽くてキラキラした感じがするんです。

以下は原曲の音を打ち込みのピアノで鳴らしてみたものです。人力で弾くならもっと音を減らすことになります。(こういうとき note に音声埋め込み機能がほしいですね…)

これはこれでアレンジとして悪くはないですが、私は原曲と印象が違うように感じました。おそらく音色の違いやパーカッションパートの有無などによる影響かと思いますが。

そういうわけで、ここは思い切って「リズミカルで力強い伴奏+オクターブのメロディ」という形に書き換えることにしました。形は違いますが、原曲の持つ雰囲気やエネルギーを出せるように努めた…つもりです。どうかな。

なお余談ですが、実際の発想の順序は次の通りでした。原曲に近い形の譜面を作る → 何か物足りないので左手の伴奏を強めの形にする → 右手のピロピロと同時に弾くのムズすぎるし音量的に右手が負ける → 右手のピロピロなしにしてオクターブでメロディー弾いてみるか? → いい感じ!

閑話休題。

左手の伴奏型は跳躍があって難しそうですが、手の移動的には真ん中の音を軸にした2つのポジションの往復なので意外と手に馴染む形です。

右手については、私はオクターブのメロディの間にハモリの音を加えるとき、4つのおだんごより3つのおだんごを好む傾向があります。間に音を入れすぎないほうが、メロディの音がクリアに聞こえるからです。……というのは建前で、単純に弾きやすいというのも大きい理由です。

右手はメロディの合間にピロピロした飾りの音も入れています。これは原曲を下地にしつつ弾きやすい形にして、ほどよく雰囲気を出せるように努めました。

そのほか、細かいこだわりとして、17小節や25小節では左手の4拍目オモテに音を弾いています(他の同じ形の部分では弾いていません)。この小節は右手の4拍目オモテに音がないので、全体のリズム感を維持するために左手で4拍目オモテに音を入れているわけです。

転調後

転調後はA,Bセクションをそのまま移調したので特に解説することはありません。移調によって極端に弾きづらくなる場合などは音を変える場合もありますが、この曲ではそのままで大丈夫でした。

コーダ

転調後のセクションA,Bに続く最後の部分です。

45小節~

この部分、原曲は3音ですが、ピアノでは制約がないので和音を厚くしています。

52小節の左手を最後まで十六分音符満たすのではなく八分音符にしているのは、弾きやすくするための工夫です。

左手は次の小節の頭で F#-D の重音を弾きたいので、最後まで十六分音符で満たすとけっこう忙しくなります。

ここを八分音符にしても聴いた感じの印象はほとんど変わりませんが、演奏はグッと楽になります。実際に人力で演奏する譜面では、こういう演奏難度と演奏効果を天秤にかけた小さな工夫も大事ですね。

53小節~

ラストは豪華にアレンジしました。原曲より音を厚くして、ドーンと低音も入れてます。ピロピロ感はちょっと減りましたが。

このように、レトロゲームの音楽を編曲するときは、原曲の音をそのままトレースして並べるだけでなく「同時発音数などの制約がなかったとしたらどんな音楽にしたかったんだろう?」と想像して、音を補強するのもアリだと思います。絵に例えると、ドットで描かれたキャラクターをイラスト化するような感じでしょうか。

ここの部分、最後の最後に初代ポケモンのテーマが出てくるのが胸熱ですね。技術的には左右の手で交互に取ることで、左手は余裕を持って跳躍できるようにしています。(この動きは弾いてて楽しい!)

ちなみにピアノの最低音域――

――は多用すると響きが重くなるので、私は曲中の普通の部分では基本的に使わず、ここぞ!というタイミングで使うようにしています。ここはまさにそのタイミングです。

最後の和音連打は正確に弾くのが難しいですが、ここは外してもいいから豪快にやれ!くらいの気持ちで書いてます。ただし、最後のDの和音はビシッと決めたい。

ラストの低音のDは指が折れない程度にフルパワーで行っときましょう。

…というわけで、編曲はこんな感じでいろいろと考えたりこだわったりして作っております。以上、プチ解説…のつもりで書き始めたらガッツリになってしまった解説でした。おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?