オーストラリアはアマゾンだった

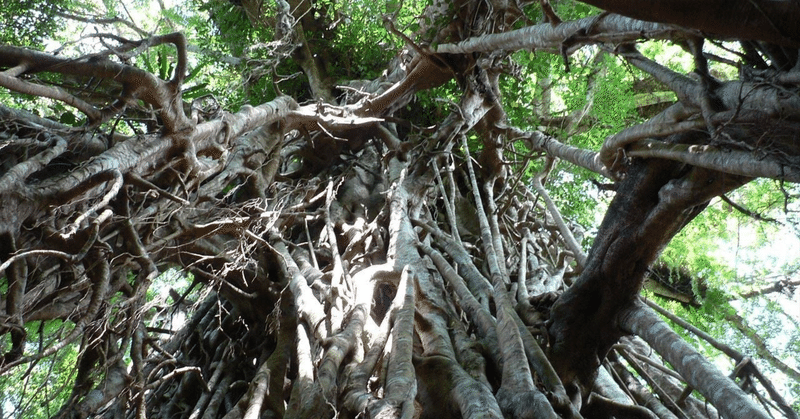

タイトルのニュースについ惹かれました。むしろアマゾン(熱帯雨林)と真逆のイメージがあるオーストラリアが・・・

要は、中新世と呼ばれる1600万年前の化石がみつかり、当時は熱帯雨林だったことを示しているようです。この直後から今の乾燥地帯にシフトしていったそうで貴重ですね。

しかし記事内での木の葉や昆虫など、確かに熱帯雨林を想像させる美しい姿が紹介されていて、さながらアートのようです。こんな展示会があればぜひ直接見てみたいですね。

一番知りたい、なぜ乾燥地帯にシフトしたのかは、まだ解明されてないようです。

ただ、大気中の二酸化炭素濃度が、今の地球における近未来での予測値に近いことから、熱帯雨林生態系を考えるうえで参考になるようです。

同じように、ほかの大陸も今とはだいぶ変わっているのかな?と思い色々と調べてみたら、あの「南極」も昔は「森」だそう。

同じくNational Geographicの記事から。

こちらはさらにさかのぼり、2億6000万年(ペルム紀と呼ばれた時代)前、恐竜が栄えた時代よりだいぶ先です。

当時は、オーストラリア・南米・アフリカ含むいくつかの大陸がまだ1つだった超大陸の時代でした。

見つかった植物の化石で特徴的なのは、数か月昼または夜が続いても生存可能な耐性を備えていた可能性が高いそうです。

要は、当時から極地では温度変化が極端で、その適応の結果ですが、そんなすごい能力を持った植物でも、ペルム紀の終わりに絶滅します。

地球の「大量絶滅」といえば、「ビッグファイブ」と呼ばれる5回が有名で(6回説も)、特に最後の恐竜絶滅を引き起こしたものはミステリー要素もあり話題を呼びます。

上記は、その1つ前にあたる第4回目の大量絶滅で、これが「史上最大の規模」、つまり最も多くの生物が絶滅したといわれます。その規模は実に90%以上の生物種・・・。

一体何が起こったのか?

実は、この近年になってやっと確たる証拠も見つかってきたようです。その記事と文中を抜粋します。

シベリア東部のバイカル湖の北に広がる直径約2000kmの火山岩地域での火山活動が原因というものだ。この“シベリア火山大規模噴火”は、その噴火したマグマの量から推定すると大規模な噴火が数百万年もの間続いたとされ、大気中を火山性のエアロゾルが大量に漂って太陽光を遮断し、植物が枯死したことで、陸上生態系が崩壊。また植物の枯死により、土壌が海洋に流出して海洋環境を大きく変えた結果、海洋生物もその大半が絶滅するに至ったとされるものだ。

噴火が数百万年・・・逆によくぞ生き延びたと感動すら覚えます。

そしてこれ含めて5回の絶滅時代を乗り換えて今の我々がある、というのはもはや奇跡と感じます。

まさに、生命誕生から40億年たった今までの生存確率を求めた研究発表を見つけました。

相当モデルを単純化し、過去のデータベースを基にした「絶滅くじ」を300万年に一度繰り返しひかせた結果とのことで、いまいちこの発表内容だけでは、うなずくまでにはいきません。

ただ、こういった野心的な研究は称賛されるべきで、ぜひぜひ続けてほしいです。

それも、文中にあるようにその成果が地球外での生物調査にも発展できるので、多いに期待が高まります。

まさに「温故知新」ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?