最新のグッドデザイン賞から見える「いいデザイン」変化の潮流

こんにちは、KOELの池田です。先日、KOELのメンバーむけにCXO ( Head of eXperience Design ) の田中と、KOELの活動に対してのアドバイスや支援をしていただいているクリエイティブ・アドバイザーのKESIKI 石川さんから、2021年度のグッドデザイン賞 受賞事例の中でも特に興味深かった6つの事例の共有会を開催していただきました。グッドデザイン賞の審査員でもある石川さんが全ての事例を精査する中で、デザインの観点から興味深いと感じたプロジェクトをお話ししていただきました。

石川 俊祐

デザインアプローチの実践者。企業のパーパスブランディングから、人材育成プログラムの開発まで、数々のプロジェクトを主導。Central St. Martins卒。英PDD Innovations UKのCreative Lead を経て、IDEO Tokyoの立ち上げに従事。2018年よりBCG Digital VenturesにてHead of Designとして組織の立ち上げに従事したのち、2019年、KESIKI INC.設立。D&ADやGOOD DESIGN AWARDなど様々な審査委員を歴任するほか、数々のセミナー、カンファレンスにてキーノートを務める。Forbes JAPAN世界で影響力のあるデザイナー39名に選出。著書に『HELLO,DESIGN日本人とデザイン』

今回の記事はその共有会のレポートになります。受賞事例から見えてきた「いいデザイン」の大きな流れや、デザイナー2人が興味深いと感じたポイントが、これからのデザインのあり方について考えるヒントになるのではないでしょうか。

「分散化」と「インクルーシブ」

石川:

2021年度の受賞事例に入る前に、まず2018年あたりからグッドデザイン賞の受賞傾向が変わってきていたことをお話ししますね。代表的な事例が「おてらおやつクラブ」で、お寺に寄付されたけれど消費しきれなかった食べ物を、貧困家庭の子どもたちにお裾分けする仕組みです。餓死してしまった子どものニュースに心を痛めた1人のお坊さんから始まったこの取り組みは、個人が世界を変えられるのではないか?という観点で高く評価され、受賞に至りました。

田中:

2021年度の受賞事例を見てみると、2つの大きな流れが見えてきます。1つ目は「インクルーシブ」2つ目は「分散化」です。それぞれの流れについて3件ずつ事例を紹介しながら、個人的に興味深いと感じたポイントについて深掘りしていきたいと思います。

会員制捜索ヘリサービス [ココヘリ] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

石川:

「分散化」の観点で選んだ事例の1つ目は「ココヘリ」です。これは通常呼ぶと1回およそ100万円かかる山岳遭難者むけ救助ヘリを、互助会の仕組みとして、3回までは無償でヘリを呼べるようにした事例です。始まりは小規模なコミュニティだったけれど、横展開が可能という点で非常に面白い仕組みですね。実際のところ、遭難者の86%が3時間以内に救われているそうで、確実に機能する取り組みとして評価されています。

田中:

デザインというよりは仕組みの話として興味深いです。山登りをする人が増えたからこそ出て来たんだろうなと思いつつ、仕組み化がワークし始める人数ってどれくらいからだったんだろうと考えたりしました。

コーヒー生豆オンラインプラットフォーム [TYPICA] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

石川:

「分散化」の2つ目は「TYPICA」です。大量生産大量消費が当たり前であるコーヒー豆の商流を、18トン分のコンテナ内を小規模農家が60㎏単位で埋めていくことで、小規模農家であっても消費者と繋がれるようにしています。何がすごいかというと、最初からグローバル展開を視野にいれていて、しかも日本人発の取り組みなんです。さらにうまくコンテナ内の豆の量を最適化する仕組みをテクノロジーで作りこんでいます。この仕組みによって、収入が何十倍にもなっている農家もいます。新しいインフラのデザインに成功していると言っていいですよね。

田中:

こういう「思想としては崇高なんだけど…」というアイデアを、コンテナの仕組み、物販の仕組みをきちんとやるところまで成り立たせたことと、かつグローバルなスケールで実現したことが見事なポイントでした。国内だけだったら成り立たなかったと思いますしね。パーパスだけではなく実装までしっかりしているという意味で参考にしたいプロジェクトです。

石川:

コーヒー農家って頑張って質を上げても意味がないのでは、という諦めが大量生産・大量消費ではありましたが、そこに意義を唱えて、農家さんの意識をも変えたという点でよかった事例です。良い品質のものを高く買ってもらうことで、生産者もロースターもユーザーも嬉しくなるという素晴らしい仕組みだと思います。

循環型地域未来創造事業 [浅間北麓の地域資源の価値化とキャンプ場等の場づくりを軸にした循環型地域未来創造事業] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

石川:

三つ目は「きたもっく」です。森とともにあたらしい産業を生み出すということを、森に入り込んで、100年とか300年とかのスパンで考えている企業のユニークな事例です。元々は自然との共創、共存って大事だな、循環型社会を考えるためにまずは木を切るところから考えよう!と。そして森を起点に様々な試行錯誤をするうちに、現代は共に生きる「コミュニティ」=「家族」みたいなものが衰退しているんじゃないか?そしてそのコミュニティの再生にこそ、森は機能するのではないか?という気付きに至り、森の中での焚火を通じて、火の揺らぎの中でコミュニケーションを取る新しい体験を提供したりしています。その他にも、通常切った木は薪にするために1年間乾燥させる必要があるところを、半分の6ヶ月で使用可能にするイノベーションなんかも起こしています。

田中:

私も地方再生に関連したプロジェクトでよく現地を訪れたりするのですが、やっぱり人が足りないという問題から手を付けることが多いですよね。土地にいるからこそわかる手法や問題点に入り込めているところがいいですね。地域デザインとの共通点が多く興味深い事例でした。

石川:

そうですね、100人くらいの社員でやられているようですが、森の中での生活の再定義を住人第一号として社員自ら住んだりと、実験的でありながらチャレンジングな取り組みをされています。

デザインが創る人のつながり

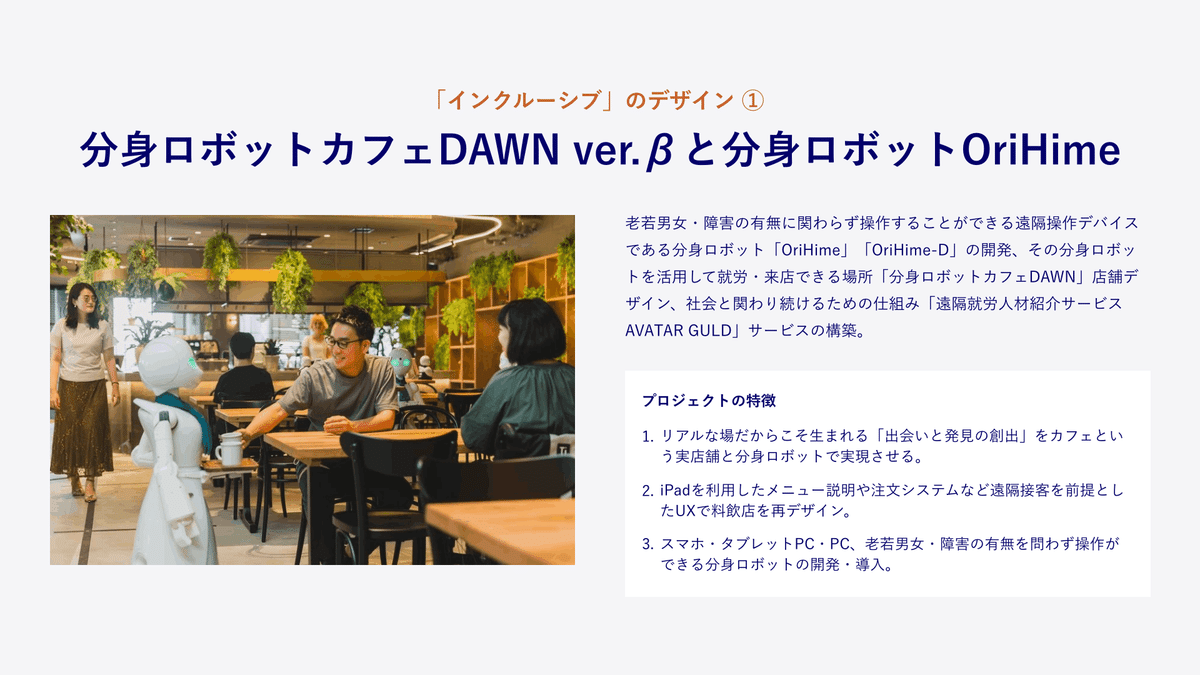

遠隔就労・来店が可能な分身ロボットカフェ [遠隔勤務来店が可能な「分身ロボットカフェDAWN ver.β」と分身ロボットOriHime] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

石川:

「インクルーシブ」な事例の1つ目は、「分身ロボットカフェDAWN ver.β」です。身体を自由に動かせない方が、ロボットを遠隔操作することで接客をしているカフェです。障害をお持ちの元秘書の「(ファウンダーに)コーヒーを入れてあげたい」という一言でした。ファウンダー自身も療養中、「肉体的に隔離される」=「社会からの孤立」であると身をもって体感してらっしゃったんですね。元秘書の想いをかなえてあげたいという、1人の個人的な気持ちからここまで実現させたという事例ですね。社会の接点としてのドローンというアイディアは、障害や病気で働けない方にとどまらず、孤立化してしまいがちな老人や過疎地に住まわれている方など、すべての「働きたくても働けない人」を社会に繋げられる可能性を秘めています。

田中:

テクノロジーが優しい使われ方をしているところがいいですね。リアルで人と繋がるために、距離などの物理的な障壁を取っ払って、足りないところを補うような。

石川:

そうですね。社会課題も解決しつつ、将来的に自分ごと化、自分が老いた時の事を想像して聞ける話でもありますね。今後もいろんなニーズがでてくるはず。

Education kit for Migrants [Book & Host Project for Migrants] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

石川:

次に「Education kit for Migrants」を「インクルーシブ」な事例の2つ目として挙げます。簡単に言うと移民向け無料教育セットというところでしょうか。「これがなぜ日本から出てこなかったのか」と周りの人ともよく話すくらい悔しく思ってしまうような素晴らしい事例でもあります。ポイントはいくつかあって、まず台湾について知っておくべきカルチャーの違い、言語の問題などをインストラクションとしてしっかり学べるようにしてあること。また、都会だけではなくて離島でも使われ、非常に多くの人が参加していること。それから仕組みとして素晴らしいのは、移民を受け入れる企業が大部分のお金をスポンサーとして出していることです。台湾の企業が、他国から見た自国の印象を意識出来ているからこそですよね。

田中:

同じようなことを目的としたNPOは結構あるけれど、ベネフィットを感じている企業を見つけてお金を得ているところが大きな違いですね。国の印象の話って、企業にとって距離があるけど、お金の流れを作って、ビジネスとして続けられるようにしているのがポイントです。持続できれば今後改善していくことも出来るし、後々国益につながっていくんだと思います。この事例のすごさは、「慈善事業だけで終わらなかった」ところにある。話として美しいけど、というアイデアにお金の流れを作れるかどうかが大きな差になるんですね。社会インフラをデザインしている我々も、事業継続性の観点から学べるところが大いにあります。

保育施設 [スマート保育園®] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

石川:

「インクルーシブ」最後の事例は「スマート保育園Ⓡ」です。保育士の業務効率を上げる仕組みを12個程度作っていて、例えば、寝返りを打った子供を自動検知したり、体温も自動で測れるようにしたり。1つ1つの工夫は小粒なんだけど、集まると劇的な効果を発揮することがわかる事例ですね。これまで人手でやっていた確認作業みたいなところが65%減ることで、こども達との創造的な関わりの時間を増やせるようになっています。

田中:

この事例の面白さは、革新的なアイディアがないと変革を興せないと思いがちだけど、小さいものが集まるとこんなに変わるんだっていうところですね。心の繋がりが戻ってくるみたいな、人間らしさをテクノロジーで取り戻した良い事例だと思います。

「個人の思いから世界を変える」デザイン

石川:

グッドデザイン賞を見ていると日本の企業の取り組みはもとより、日本で起きている新しい取り組みが俯瞰できます。近年顕著なのはやはり「個人の思いから世界を変えられる」が実感出来るようになってきていることです。テクノロジーの活用をベースに、有機的に分散化していくことで、1つのものを大きくたばねるというよりは、塊ごとに最適化することで可能になってきています。グッドデザイン賞ではないですが、例えば東大発ベンチャーのWOTAなど、個人が始めたことがインフラになっていくような動きも見えてきています。

私たちも、自分の感覚、触角があることをもう一度思い出して、世の中を俯瞰して感じること、それについて会話して「こういう風になったらいいのに」というストーリーを構築することから始めてみるといいかもしれません。

いかがでしたでしょうか?「いいデザイン」の潮流を知ることで、今後のデザインを考えるきっかけにしていただけたらと思います。KOELでは、今回のようなデザインナレッジを共有する会を随時行っているので、今後もnoteで共有していく予定です。

お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?