【自由行動】乗船までにやらないと後悔!!やると知識も気分もあがる!!

2023年春出発 114回

2013年秋出発 81回

ピースボートクルーズに乗船しました。

世界一周「船旅の準備」「自由旅のヒント」と

YouTubeでは「旅vlog動画」も発信しています!

文字はこのnoteで、動画はこちらYoutubeからどうぞ!

この記事の動画 ↓

こんにちは!クルーズ船チャンネル Sallyです

世界一周クルーズで訪れる寄港地の情報収集の方法を初級、中級、上級の3段階で提案します。今回は初級編です。

前回の記事で、旅の情報収集が最も時間がかかるけれど最も重要だとお話しました。これから乗船される皆さんは時間が許す限りこの作業に注力することをおすすめします。それによって得られるものは、かかった時間の数倍数十倍、金銭的にも他に回せるぐらい絶大な効果があります。レベル別になっていますが、初級はどなたにも当てはまりますので順番に見てください。

今日の流れ

1 準備編

2 基礎的な情報

3 観光地の情報

4 本がない場合

5 裏技!?

1 準備編

まずお聞きします。皆さんは寄港地でどんなバッグを使いますか?

ウエストバッグやショルダーなど体の前に持つものがいいことはこれまでにお話しました。リュック派の人も貴重品は必ず別のバッグを体の前に持ってください。

私も海外に住んだり周辺を旅行、それ以前はバックパッカーの真似事もやっていましたが、貴重品や常に出し入れするものは体の前に。

そうするとカバンはA5、つまりA4の半分のサイズに落ち着きました。

今回の旅の情報収集をするに当たり、それらを記録する用紙、私はA5サイズをお勧めします。用紙はルーズリーフ、地図なども書くので、線の入っていない白紙のものがお勧めです。そこに情報を書いていきます。

ノートサイズのB5でもいいんじゃない?と思う人もいるかもしれませんが、2つの理由でお勧めしません。一つはB5を入れるためにはカバンが大きくなってしまうことです。もう一つの理由は、船で配られる配布物はすべてA4。それを折りたたんで一緒に持つのに、B5だとサイズが合わないのです。

ご存知の人もいるかと思いますが、Bというサイズは日本固有のもので

世界ではAが標準です。近年、学校教育現場でも教科書がA4サイズに変更されてきたのは、世界標準に合わせるためだと思われます。日本人の体のサイズにはBの方が合っているのに、小学生のランドセルは大きくさせられて気の毒な気がします。大人はいいんですけどね。

観光地で配られるパンフレットなども基本はA4なのでその半分のA5サイズを採用するのがベストではないかと思っています。

それから、ノートではなくルーズリーフなのは、荷物を軽くするためです。寄港地ではその場所のものだけを持ち出します。他の寄港地の情報は必要ありません。だからルーズリーフです。そしてそれらをポケットリーフに入れます。私は数枚を束ねて紐で縛ったものを長年使っています。これだと折ったり丸めたりしてカバンに入ります。バインダーだとかさばるし重くなり、カバンによっては出し入れにストレスがかかる場合もあります。

ポケットリーフには、現地でもらったパンフレットや無くしやすい切符など記念になるものもポンポン入れておけます。

ということで、A5の無地のルーズリーフとポケットリーフを、それから旅が終わったら閉じていくためのA5のバインダーを1つご用意ください。これで準備は完了です。

2 基礎的な情報

初級編とは、つまりアナログでの情報収集のことです。スマホをお持ちでない人、ネット利用が難しい人などを主に指しますが、これから説明することは基本的な準備になるので、全てのみなさん最初の段階としてやっておくといい内容だと思います。

この段階、実は114回クルーズ乗船時の私の状態です。当時、寄港地の情報が全くない状態で乗船し、あったのはピースボートセンターで借りられた『地球の歩き方』のタブレットだけ。そのタブレットの画面を写真に撮り、、、この時点ですでにアナログですが、その写真に写った情報を見ながら紙に書き留めていきました。

まず寄港地の分だけの用紙を用意してください。およそ20枚。

そこに寄港地と国名と寄港日、曜日を書きます。

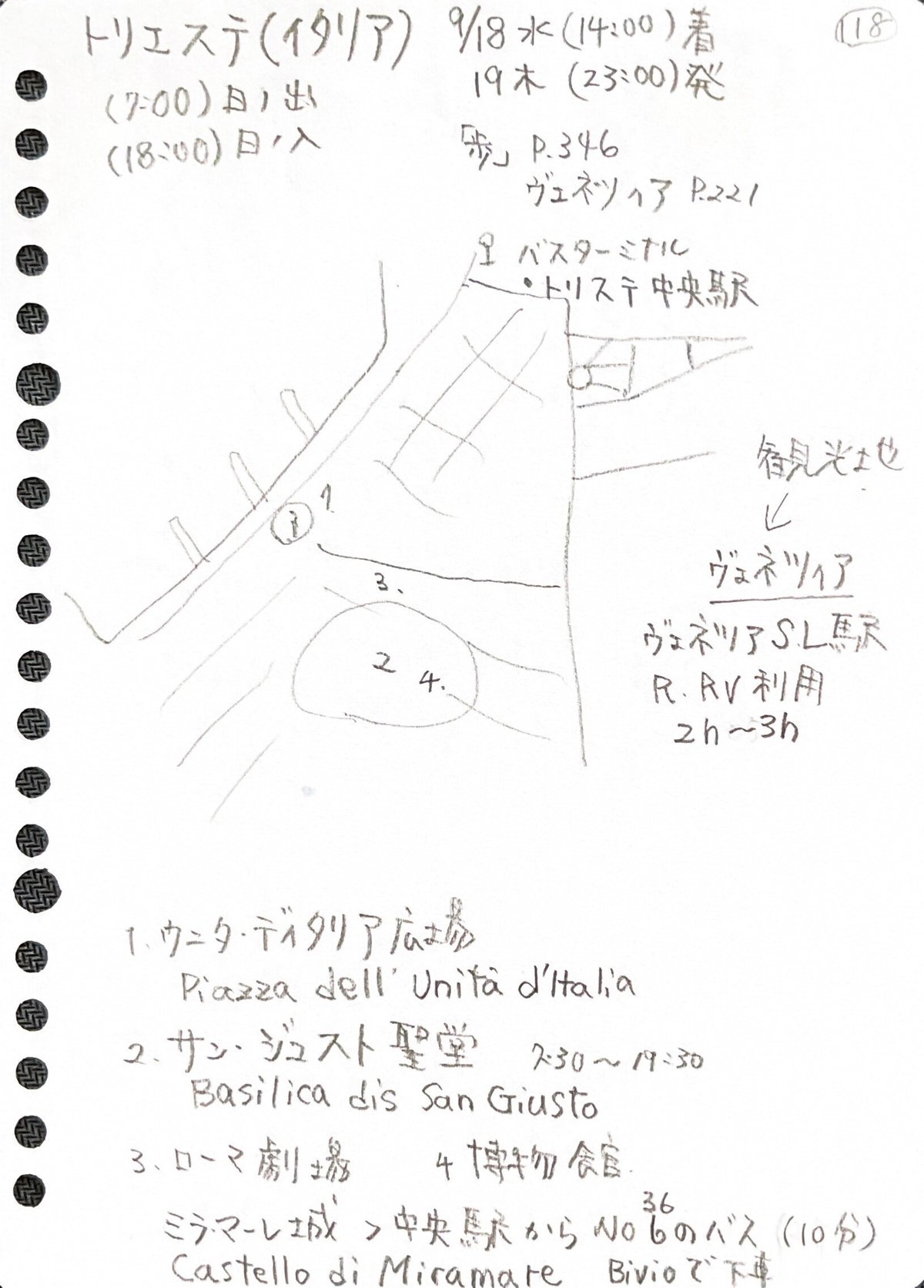

これらは用紙の1ページ目に書きます。(字が汚くてすみません。。。)

「船主催ツアーの冊子」が届いたらそこに書かれている以下のものを書き込みます。

船の到着 出発時間、気温、通貨、治安など。

寄港日の2日前ぐらいに配られる「寄港地情報」から必要なものも記録します。私は日の出と日の入り時刻と物価の目安などを書き込んでいました。

現地通貨は咄嗟に頭で計算しやすい単位で書き込みます。

ちなみに、寄港地情報の紙は携帯しなければなりません。緊急時の連絡先や港の詳しい住所などが書かれているためです。

それから私が必ずメモするのは、現地語での「こんにちは」と「ありがとう」です。全世界 Helloではだめです。想像してみてください。来日した観光客が「こんにちは」「ありがとう」とカタコトでも言ってくれたら嬉しくないですか?途上国などフランクな英語が多少通じる所でも私はこの2つは使うようにしています。

3 観光地の情報

次に実際の現地の観光地などの情報を収集していきます。すべての寄港地のガイドブックを購入する必要はありません!まずは図書館に行きましょう!いくつかの国のものはあるはずです。ここで利用するのは「地球の歩き方」です。るるぶなどもありますが内容的にはやはり老舗の「歩き方」が1番詳しいです。

まず、寄港地の港から近くの町までの地図があればそれを簡単に紙に書きます。中心地に何があるのか、観光地の名前も一緒にメモします。場所のメモだけでいいです。必要ならその観光地の説明のページを後でA4にコピーしましょう

ここで注意ですが、地名などは必ず現地語を書くようにしてください。現地で場所を確認したいと思ったとき日本語だけでは通じません。私は現地語を書いていたことで助かった経験が何度もあります。ぜひ面倒でも地名だけは現地語も書くようにしてください。

もし寄港地が「歩き方」でも見つけられない場合は、それがどこなのかを確認する必要がありますね。それらの確認方法はあとで詳しく説明します。

初めて参加される人は有名観光地にぜひ行ってみたいと思いますよね。

寄港する港からその場所まで何キロあるのかを確認しておきましょう。

列車で行けそうなら、駅名などもメモしておきましょう。距離によってはタクシーやUberなどで行けるかもしれません。概ね100km以内なら行って帰ってこられますが、それ以上だと日帰りは難しいかもしれません。道路事情も違いますし。その点列車は渋滞がないので利用できる可能性もあります。いずれにしても距離がどのくらいかが最も重要なポイントです。

有名観光地に目が行きがちですが、実は40年の歴史のあるピースボートです。その寄港地に行く理由があるはずです。具体的には寄港地は現地の人にとっての観光地である可能性が高いです。

114回の時も、イタリアのサルデーニャ島(カリアリ)、スペインのタラゴナなど日本人にとってはマイナーですが、世界遺産級の旧市街がある観光地でした。日本からはわざわざ行かない地元の観光地にピースボートは連れて行ってくれるわけです。そこを観光しない理由があるでしょうか?有名観光地は日本からのツアーで行けますが、こういう一見マイナーな所は日本からわざわざ行く人は少なく、逆に希少価値が高いと思っています。だから私は積極的に寄港地を歩いて回りましたし、それは誰もができることではない貴重な体験だったと思っています。

さて、図書館で得られる情報、この段階では、寄港地とその周辺の観光ポイントを把握するだけで十分です。

ぜひ他の寄港地も同じように情報を紙にメモしていきましょう。

4 本がない場合

最寄りの図書館に本がない場合、同じ県内なら取り寄せることができるかもしれません。図書館で問い合わせてみてください。マイナーな所はいくつかの国や地域が1冊になっている場合もあります。

スマホやPCが利用できる場合は、図書館横断検索のサイトもあります。実際見てみましょう。(動画はYouTubeより)

<図書館横断検索>

·カーリル PCのみ

https://calil.jp/

·図書館日和 iPhoneのみ

https://applion.jp/iphone/app/402215845/

·honkaku iPhone,iPadのみ

https://applion.jp/ipad/app/1135158863/

·Libraroidアンドロイドのみ

https://applion.jp/android/app/yanzm.products.libraroid/

「地球の歩き方」のバックナンバーは公式サイトで確認できると思います。

Amazonで検索しても出てくると思います。

そしてもう一つ有益情報!検索して見つけました!!

寄港地の港周辺を知るだけならこちらが便利です。

もし図書館に自由に利用できるパソコンがあれば、

whatsinport(ワッツ イン ポート)

と検索してみてください。

このサイトはクルーズ船が利用する世界中の港を検索できるサイトです。

国名から検索すると港の名前が出てきます。そこから地図などの詳しい情報を観ることができます。Googleマップのリンクもあるので、「地球の歩き方」に詳しい情報がない場合でもこちらにあると思います。実際に見てみましょう。(動画はYouTubeより)

5 裏技!?

「船主催ツアーの冊子」を利用する。

実はリピーターになると自然とするのがこれ。

ツアーで訪れるところを自分で場所や内容を調べてみるということです。

有名観光地までの

距離、見どころ、ツアーではどのように観光するのか。

車窓観光ではないか?

ツアーで行ってちゃんと入場して見学できるのか?

疑問があればツアー会社に問い合わせましょう。もし理想と違ったらツアーでなく自力で行くか他の方法を考えるヒントになりますね。

有名な話、スペインのサクラダファミリアなど時期によってはただ外観を見るだけ~なんて時もあったようです。それが前もってわかっていたら自分で入場券を予約しておく、ということもできるわけです。

ツアー内容をちゃんと吟味する。

その値段は妥当なのか、納得できるのか。

乗船してから情報を集めようと思ってもなかなか難しいです。これこそ日本にいる今できることです。

私は何が何でも自由行動をすることを勧めているわけではありません。

治安や足の確保が難しいところなどはツアーに頼るほうが簡単な場合もあります。しかしツアーの内容がいいかどうかは比較検討してみなければ分かりません。

これは世界の料理に似ていると思います。

東京に住んでいる時、あるタイ料理のお店が人気で私も行ってみて美味しいと思いました。そこでタイの留学生にその店を紹介したら変な顔をしました。はっきりは言いづらかったみたいですが、少なくともタイ人は行かない。日本人好みの味付けと言ってしまえばそれまでですが、本物を知らない、出されたもので判断するだけでは正しいとは限らないということの典型です。逆に海外のなんちゃって寿司屋なんか行ったら「偽物だ」ということはすぐ分かっちゃいます。

ツアーの冊子を見ただけで「有名観光地に連れて行ってくれる素晴らしい!」と思うのはちょっと短絡的過ぎるということです。

そのためには比較する目が必要です。

ただ値段のことだけを言っているのではなく、内容をよく見てほしいということです。そのために今日紹介した情報を用紙に書き取る作業は、それだけでも比較の目が養われると思います。

足が悪かったり高齢で自由行動はなかなか難しい場合はツアーに頼らざるを得ない、という声も聞こえてきそうです。でも私は、若い人に連れて行ってもらえなんて無理は言っていません。

年齢が近い人や観光する趣味やペースが同じ人を早く見つけて、マイペースで街歩きをすることは誰にだってできると思います。だって世界旅行をしようとピースボートに申し込むというだけでも大変な行動力です。

どうやったら旅の同行者を見つけられるかは過去の発信「ロードマップ1」の冒頭で話をしました。まだ見てない人はぜひそちらをご覧ください。

私がAllフリーで寄港地を歩いたのは何もお金がないからという理由だけではありません。自分の行きたいところに行けて、食べたいものを食べ、ゆっくりしたいときはゆっくりする。そのためにそういう自分と波長が合う人にできるだけ早く巡り合うことが最も重要。

もう一つ可能なら、あまり大勢で行動しない。多くても4人。3人だと2と1になってしまうので、2人か4人がベストですね。4人ならタクシーに乗っても1台ですみます。

どうしても大勢になる場合は6名か8名。あらかじめグループが2つあるつもりで行動すればいいです。これだけの人数がいたら見たい所、行きたい所は違って当然です。誰かに合わせて我慢するなんてもったいないです。たった1日しか観光できないのですから。

もし趣味が合わなかったら、目的地までは一緒に行ってから解散。もし帰りが不安なら帰る時に駅などで集合する時間を決めておく。もちろん時間に間に合わなかったらそれぞれ帰って来るぐらいのクールさでいいと思います。

すべての寄港地のメモが終わる頃には、この寄港地は自由行動で歩いてみたいなぁといくつか候補が出てくるのではないでしょうか?

治安が良く、町がコンパクトな所は街歩きできるでしょう。お好きな国や興味のある寄港地の候補が上がってきたら、街歩きするべく、ここでガイドブックを購入するのもいいかと思います。最近メジャーな所は街歩きを目的としたカバンに入るコンパクトなガイドブックも出ています。旅の気分を盛り上げるためにもお気に入りの寄港地が上がってきたらもう少し深堀りするためにガイドブックを手にされるといいと思います。

ただしガイドブックは、寄港日には携帯しません。できる限り欲しい情報は用紙に書き込みましょう。紙だと片手でチラ見できますが、ガイドブックだとそうはいきません。どこに載っていたかあれこれと探したりして、それを見ることに夢中になりスリや犯罪に巻き込まれては困ります。スマホやタブレットも同様です。

当日はすべて書き込んだ用紙の情報の1セットをカバンに。地図など手書きが難しいものだけコピーを取ってポケットリーフに入れていきましょう。

実は用紙に書き込むことで結構頭に入るのです。

書く作業はその寄港地を知るもっとも近道です。

この記事がよかったら

「ハートマーク」、「フォロー」

他のSNSへシェアもよろしくお願いします!

読んでくださってありがとうございます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?