『ヘベムニュラの落星(おちぼし)』14

工藤を救急車で搬送してもらったあと、ぼくは家路付いた。付き添いを求められるものだと思ったけれど、むしろ来るなという雰囲気を感じ、ついていけなかった。

そして、ククはここにはいない。もう、ぼくのところに二度と帰ってこない気さえする。

あの時、ククはぼくの言葉を聞いて青山に飛び掛かった。発達した前足が、青山の柔らかい腹を押しつぶし、胃の中身を空中にまき散らした。爆弾のピンを抜かせる暇も与えなかった。

ククの不意打ちを受けても青山は生きており、猫と人間とではやはり体長の大きいほうが頑丈なものだと感心した。ククは青山にのしかかってその左腕を潰し折ると。巨大な口を開いて咆哮した。

青山はククの姿を見て、失禁した。

殺せ、クク! そいつを八つ裂きにしろ! ぼくの声に呼応するように今度はククの前肢が青山の右腕に食い込む。ぼこっと鈍い音が鳴り青山の右腕が脱臼したようだった。殺せ! ぼくは工藤のそばでずっと叫び続けていた。そうしなければ市波に許してもらえない気がした。

それは、まさにククが腕を振り上げ、青山にとどめを刺そうとした時だった。

――助けて。

ぼくは耳を疑った。こいつにその言葉を口にする権利なんかないし、それが叶えられる機会なんかあっちゃいけない。大人しく死ね。悔みながら死ね。あの世で市波に謝罪しろ。だから叫んだ。

「クク! 殺せ! そいつを殺せええええ! 」

振り下ろされたククの爪はしかし、青山を貫くことなく着地した。路地裏には青山のすすり泣き交じりの命乞いがひたすらこだましていた。なぜ? どういうことだ。意味が分からない。クリシェは殺しておきながら、なぜそいつを生かす?

「ククゥク」

ククは喉を鳴らした。青山と僕の顔を交互に見やりながら。数度そうした後、ついに青山の上から降りた。

「なんでなんだよ。殺せよ。クク! どうして殺さないんだ! なんで……」

ククは何も言わずにずっとぼくを眺めていた。ぼくはこの間に、ずっと青山を殺さないククに向かって思いつく限りのひどい言葉を言った。ククはじっとそこでぼくの言葉を聞いていた。

ぼくの腕の中で工藤が震えだして、それどころではない状況にあることに今更立ち返った。工藤へ向けた視線を上げるとククはもう目の前にいなかった。

ぼくは工藤を背負った。両腕を壊されてぶつぶつ命乞いする青山を踏み越えて、表の通りの電話ボックスを目指した。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

家に到着する頃には空も白みかけていた。

ぼくはアパートの敷地の入り口に人が立っているのを認めた。母だった。「ただいま」

母に声をかけると、相変わらずぼくの目を見てくれなかった。

母の手には見覚えのある赤い綺麗な玉がのっていた。

「凌士さん死んじゃったって。心不全」

「……そう、なんだ。ずっと起きてたの? 」

ぼくは母の手の中の赤い玉を見めいた。ヘベムニュラ。工藤たちが口にしていた怪物の名前をぼくは思い出す。そして、赤い玉が放つ光のことも。「植え込みにお墓があったの。きれいな花と缶詰が供えられててね」

あの光は、そうだ裏山の社の御扉から差していた光だ。

「母さんそれは……どこで」

「これ? 凌士さんがうちに隠してたのよ。綺麗でしょ? 壁の穴の奥の奥が光っててね 」

久しぶりに噛み合った母との会話だった。そしてこれが、最期の会話だった。母は続ける。そんなことより――

「そんなことより、なんでクリシェが死んで、ゆきちゃんが生きてるの?」

――え?

「最初に竜一さんが私の前からいなくなって。あんたが残って。健司さんはあんたがいるせいで私から離れて、その次の男も、またその次も、次も次も次も次も! みんなあんたのせいだよ! 」

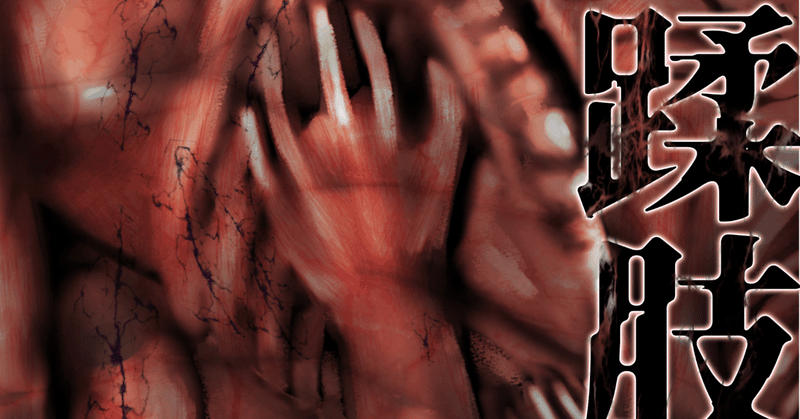

母と目が合った。父との離別から数えて七年ぶりくらいだ。その目に映るぼくは人間に見えなかった。ぼくの形をしたシルエットの真っ黒い虚ろな空間のようだった。ファミレスの時の工藤も、ついさっきの青山も、ぼくに鏡を見たかと聞いた。見たに決まってる。こんなふうに見えていたのか。彼らには。ぼくがぼくのこの姿を正しく認識するまで、ぼくは今までのぼくにしか見えていなかった。そして、気がつくと母もまた、いや母こそが虚の姿になっていた。そうか、これがヘベムニュラの宿主。これが――

「化け物め! ! お前なんか産まなければよかったのよ! 」

言い終わるのと同時に、母の上半身がなくなった。下半身は地面に崩れ去ると、老朽化した建築が自重に耐えられなくなって倒壊するように霧散した。真っ黒い粒子が風にさらわれた後には、もう一つ母の死体があった。市波がそうだったような、転落死らしかった。

母の死体から視線を上げると大きな体の怪物がそこに立っていた。それは廃工場に現れた蟹のようだが、廃工場の時よりも形が変わっていた。体表こそ甲殻類のそれだが、シルエットはむしろククに近い。ククでいうところの前肢は鋭いはさみになっていた。鋏の上にのった真っ黒い母の上半身を泡まみれの口元へ寄せてぴちぴちと不快な水音を立てながら咀嚼している。化け物が母の肉に夢中になっている間、ぼくは恐怖を押し殺しながら距離を取った。

しかし、ぼくが逃げ出そうと後ずさりするところを認めると母を食い殺したそれはぼくに向かって走り出した。ぼくも必死に逃げた。

(kobo)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?