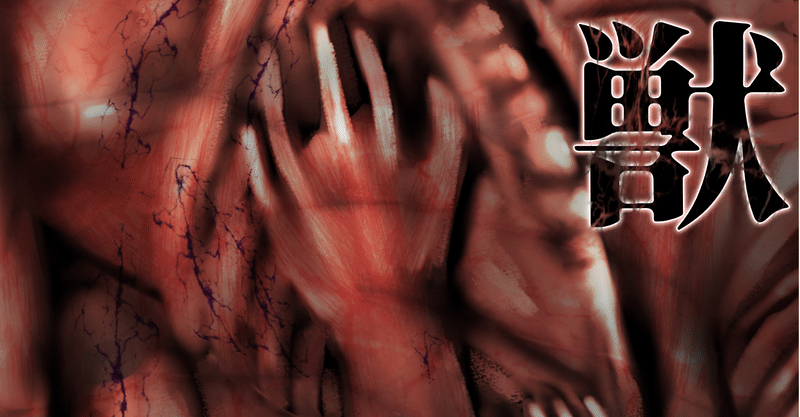

『ヘベムニュラの落星(おちぼし)』10

「遠くに行こうよ、石田」

「遠く? 」

「私たちのことを誰も知らない場所。そこで一緒に暮らそうよ」

夕映えの街並みを眺めるぼくたちはブランコを漕いでいた。ぼくはシャツ一枚で工藤はぼくの制服のワイシャツを着ていた。工藤の体格に悔しくもすこし小さなそれは、ぼくの汗で少し透けていて目 のやり場に困った。公園に隣接する下りの坂道は帰宅ラッシュの時間帯のために、パートを終えてついでに買い物に行く主婦や下校する学生でにぎわっており、顔を腫らした女の子と白シャツ一枚の男子中学生は非常に目立つはずだが、誰も気に留める気配はない。雑踏の中にあってここはぼくと工藤だけの世界だった。

「うん、いいよ」

ぼくは答えた。

「じゃ、まずあれからやろうか」

「そうだね。工藤」

大切な人への挨拶と荷造り、その前に済ませなければいけないこと――

「殺すよ、青山を」

ブランコの勢いが切る風がたやすく工藤の胸元をめくった。サイズが窮屈なワイシャツを無理やり着るために第二ボタンまで開けているせいだ。工藤の鎖骨付近のいくつもの生々しい火傷はもう二度と消えないだろう。すっかり短くした髪は彼女が自分で切ったものだ。ついでに切った前髪の失敗まで青山に怒り散らしていて、ぼくは少し笑ってしまったが、はさみを片手に持ったままにらみつけてきたのですぐに謝罪した。

工藤はただでは転ばない女だと自称していた。ぼくもそう思う。彼女はあんな目に遭ったのに、しっかりと一矢報いていたのだ。彼女が受けた暴力に比べれば割に合わないが、彼女のしたたかさはぼくたちが青山を殺す決意をするのに十分な証拠をつかんだ。

工藤が得意げに取り出した携帯電話は青山のそれである。工藤はデータを見分しながらさっきの化け物について興味深いことを教えてくれた。

「……たぶんね、廃工場にいたのは彩瀬よ」

市波の葬儀のあと、ファミレスでぼくに話そうとしたことと関係することだということはすぐに分かった。

「市波? あの蟹が? 」

「蟹? ああ、石田にはそう見えたんだ。他にまだ、あんなのがいるならわからないけどね」

「なんであれが市波だと思うの? 」

「彩瀬は宿主だから」

「やどぬし? 」

「そう、ヘベムニュラの」

「ヘベムニュラ? 」

「そうね。まず説明の前に、青山には……正確には青山の一族には特別な力がある」

工藤は、そう言うとぼくに青山の携帯電話の画面を見せた。

「力? 」

「ああいう怪物に対抗する力なのか知識なのか。とにかくそういうものを持ってる、そう信じられてるの」

工藤が見せてくれた青山の携帯電話の写真フォルダにあるのは、古い日本画とそのモデルらしき生物の数々だった。巨大な蟷螂や多頭の蝸牛、四つ目の蜥蜴などすべて地球上には存在しない異形ばかりだった。

「石田は新興住宅地組だったよね? 」

「うん、小学校の途中で引っ越してきた。その……両親の不仲で」

「この街は今こそ田園地と開発地に分かれてるけど、明治時代以前は農業と 漁業だけの小さな村だったんだよ。私と青山の家は農地組」

「……市波は? 」

「出戻り組。一度この街を離れたんだ。だけど、戻ってきた」

「それは……宿主、だから? 」

「そう。この街で彩瀬からヘベムニュラ、あの怪物が生まれる前に駆除するためだった」

「駆除? どうやって? 市波が死ぬことが駆除になるっていうの? 」

「具体的なやり方は青山が秘匿しているからわからなかった。それでもとにかく、古くからここに住んでいる人たちは世代に関わらず、青山の家が持つ力を信じている。青山の家、見たことある? この街の農村地域で大きな力をもってるのはその方法を知っていたから」

「親父がやくざだって」

「似たようなもんよ。好き勝手してるんだから。で肝心の怪物だけど、駆除に失敗したんだと思う。もしくは、そもそも今の青山にそんな力――」

工藤は青山の携帯の操作を続ける。あるファイルで動きを止め、目を見開いて口を覆った。ぼくへ向き直ったその目は赤かった。震える声で、おぼつかない手でぼくに青山の携帯を再び見せた。

「もしかしてこれ、石田にとっては初めて見るものじゃないんじゃない? 」

工藤は青山の携帯に保存された一分程度の動画を再生していた。ぼくは奥歯を嚙みしめた。携帯電話のスピーカーからホワイトノイズに混じって、げらげら下品な青山たちの笑い声や市波の悔しそうな疲れきったようなうめき声、そして知らない男の嗚咽が聞こえる。ズボンを緩めた男がスカートをはだけた市波に無理やり覆いかぶさっていた。青山が男の背中を蹴っ飛ばしているところから、彼もまたぼくのような青山たちのターゲットなのだろう。

「私。お姉ちゃんなのに、何もしてあげられなかった。彩瀬はこんなことされてたんだね。化け物を殺す方法を知ってるとか、青山が好き放題するための方便に決まってる。こんなクソ田舎のクソ因習を律儀に守って、わが身可愛さに彩瀬をおもちゃにさせてたんだ」

「工藤……」

「彩瀬とさ、関わっちゃいけないって言われてたの。お父さんはほっとけなくて離婚して彩瀬と一緒に暮らした。私も、彩瀬に何かできないかなって思ったけど……でも結局私は周りの目が怖くて、彩瀬とたまに電話するくらいで」

声が震えていた。工藤は悔しくて仕方がないのだろう。携帯電話を握る手が白くなるほど力んでいた。ぼくも同じだった。図書館に平穏を求めていたのは、ぼくだけではなく市波もそうだったのに、本当の意味で彼女に寄り添うことをしなかった。工藤の言う通り、ぼくはこの忌々しい動画を見せられたことがある。ちょうど図書館から出て下校する時にあいさつしたところを青山たちに見られた次の週だった。

「ぼくの、せいだ……ぼくが市波と仲良くしたから。時間の問題だったんだ……市波はずっと追い詰められてたのに。ぼくは……」

「石田。それは違うよ。彩瀬は石田の話ばっかしてたもん。はじめてあった時、体育倉庫で暴力振るわれてたところを助けたんでしょ? 」

――石田は、私がやらなきゃいけないことをやってくれたんだよ。

ぼくと工藤は一度別れてから、夜中に合流する約束をした。工藤が青山を誘い出す手はずになっている。

市波のこと、青山のこと、この街で起こっていること。わからないことはまだまだたくさんあるものの、工藤は自身が知る最低限のことを青山の携帯電話から集めた情報で補填してぼくに教えてくれた。そして、もう一つ。もはや信じないふりなどできないことがある。

ククがあの蟹と同質のものに間違いないということだ。尋常な生き物でないことは最初からわかっていた。そして、アパートの裏山での不気味な出来事。怪物は土地から生まれるのか人から生まれてくるのか。市波があの蟹ならククはもともと何なのか。

ぼくは工藤にククのことを話せていなかった。話すべきなのかと逡巡しながら、工藤の背中を見送った。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(kobo)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?