今更言われてもどうしようもない 芥川龍之介の『戯作三昧』をどう読むか⑯

人間とはかくも愚かなものか。

ここには反知性的ななにものかがある。サルド人的な何か。反文学的な何かだ。

崋山が帰つた後で、馬琴はまだ残つてゐる興奮を力に、八犬伝の稿をつぐべく、何時ものやうに机へ向つた。先を書きつづける前に、昨日書いた所を一通り読み返すのが、彼の昔からの習慣である。そこで彼は今日も、細い行の間へべた一面に朱を入れた、何枚かの原稿を、気をつけてゆつくり読み返した。

すると、何故か書いてある事が、自分の心もちとぴつたり来ない。字と字との間に、不純な雑音が潜んでゐて、それが全体の調和を至る所で破つてゐる。彼は最初それを、彼の癇が昂ぶつてゐるからだと解釈した。

「今の己の心もちが悪いのだ。書いてある事は、どうにか書き切れる所まで、書き切つてゐる筈だから。」

さう思つて、彼はもう一度読み返した。が、調子の狂つてゐる事は前と一向変りはない。彼は老人とは思はれない程、心の中で狼狽し出した。

「このもう一つ前はどうだらう。」

彼はその前に書いた所へ眼を通した。すると、これも亦徒づらに粗雑な文句ばかりが、糅然としてちらかつてゐる。彼は更にその前を読んだ。さうして又その前の前を読んだ。

しかし読むに従つて拙劣な布置と乱脈な文章とは、次第に眼の前に展開して来る。そこには何等の映像をも与へない叙景があつた。何等の感激をも含まない詠歎があつた。さうして又、何等の理路を辿らない論弁があつた。彼が数日を費して書き上げた何回分かの原稿は、今の彼の眼から見ると、悉く無用の饒舌としか思はれない。彼は急に、心を刺されるやうな苦痛を感じた。

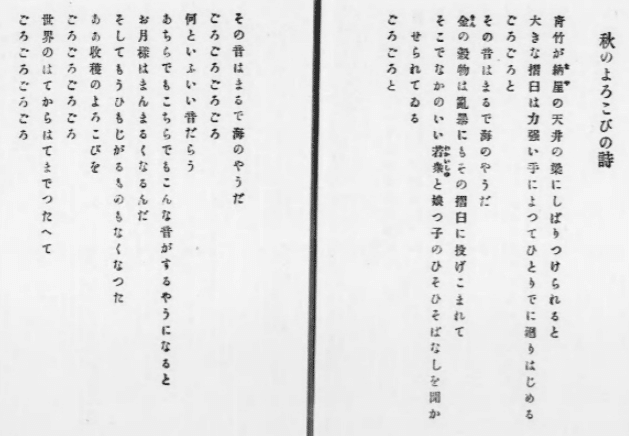

一昨日私は山村暮鳥の詩をまとめて読んでみた。その読んだ中ではわずかに四つほどしか見るものがなかった。

名前だけは知っているのに読んだ記憶がない理由も解った。「自然のあらゆるものに神を見いだす」というウィキペディアの説明も腑に落ちた。たしかにやすやすとあれこれに感心しすぎだった。それくらいの冷徹な目で自作を省みる時、やはり残されるのはこの二つであろうか。

それにしても馬琴の「読むに従つて拙劣な布置と乱脈な文章とは、次第に眼の前に展開して来る。そこには何等の映像をも与へない叙景があつた。何等の感激をも含まない詠歎があつた。さうして又、何等の理路を辿らない論弁があつた。」とはなんと厳しい観察であろうか。例えば現代作家は「何等の映像をも与へない叙景」どころか、叙景そのものができない。

村上春樹は「一応プロなので」と建物や景色の描写も凝りすぎない程度に無難にこなすが、川上未映子はそういうものが得意ではなさそうだ。これまで読んできた作品の中では建物や景色の立体的な描写というものは一つとして見られなかった。

その一方で川上未映子は「何等の理路を辿らない論弁」を超越した、筋だって考えれば行き着くはずのないロジックを突然取り出して見せることがある。

要するに完璧な文章などどこにも存在しないし、人にはそれぞれ個性というものがあり、得意なところと苦手なところがある。会話はスピードを上げ、描写はスピードを落とす。

しかし、だ。

やはり個性とは言え、これでは駄目だろうというものはある。「読むに従つて拙劣な布置と乱脈な文章とは、次第に眼の前に展開して来る。そこには何等の映像をも与へない叙景があつた。何等の感激をも含まない詠歎があつた。さうして又、何等の理路を辿らない論弁があつた。」

みどりにも金色にも感激してしまうことの朴訥さを、この詩人は突然小理屈で台無しにしてしまうことがある。おそらく馬琴と最も遠い位置にいるのが山村暮鳥であろう。それにしても馬琴に与えた芥川の言葉は厳しい。『戯作三昧』は珍しく読者に厳しく、読む資格を正面から問うていると先に書いた。ここでは書き手としての馬琴を追い詰めている。「豹子頭林冲が、風雪の夜に山神廟で、草秣場の焼けるのを望見する件」にしても、まあそんな場面は実際にはないのだが、「林教頭風雪山神廟」あるいは「陸虞侯草料塲を火焼」の場面にしても、シェイクスピアならもっとすっきり書いたであろうなという感じがなくもない。「拙劣な布置と乱脈な文章とは」言わないが、原作に忠実な余りかえってわかりにくくなっている。

また「字と字との間に、不純な雑音が潜んでゐて、それが全体の調和を至る所で破つてゐる」とは書き手ならではの指摘だ。字と字の間に潜んでいるものなど、なかなか読み手には見つけられるものではない。ここは一応『八犬伝』の中巻あたりのことかとひっくり返してみたがこちらはなかなか拙なところが見つからない。

これがまた「水滸伝」とは打って変わって、一文を限りなく短く。時には単語で言いさしにして。細切れに続いていく独特の文章なのである。それが何か将棋の駒を打つようにびしびしとした気合が感じられる。とても気が緩んでいては書けない文章であるし、「字と字との間に、不純な雑音が潜んでゐて、それが全体の調和を至る所で破つてゐる」ようなところは見つからない。

井原西鶴から樋口一葉に連なるような、うねうねとした切れ目のない文章ではないことは視覚的に明らかであろう。しかし実際読んでみると言葉の密度が濃いのと、言葉としては切れているのに意味が連なっている距離が長いので、ちょっと油断をするとたちまち意味がほどけて解らなくなる。かなり緊張感が強いられる文体なのだ。

「これは始めから、書き直すより外はない。」

彼は心の中でかう叫びながら、忌々しさうに原稿を向うへつきやると、片肘ついてごろりと横になつた。が、それでもまだ気になるのか、眼は机の上を離れない。彼はこの机の上で、弓張月を書き、南柯夢を書き、さうして今は八犬伝を書いた。この上にある端渓の硯、蹲螭の文鎮、蟇の形をした銅の水差し、獅子と牡丹とを浮かせた青磁の硯屏、それから蘭を刻んだ孟宗の根竹の筆立て――さう云ふ一切の文房具は、皆彼の創作の苦しみに、久しい以前から親んでゐる。それらの物を見るにつけても、彼は自ら今の失敗が、彼の一生の労作に、暗い影を投げるやうな――彼自身の実力が根本的に怪しいやうな、忌しい不安を禁じる事が出来ない。

「自分はさつきまで、本朝に比倫を絶した大作を書くつもりでゐた。が、それもやはり事によると、人並に己惚れの一つだつたかも知れない。」

かう云ふ不安は、彼の上に、何よりも堪へ難い、落莫たる孤独の情を齎らした。

しかし馬琴はやり遂げたのだ、と芥川は書いているのであろうか。自分の力が根本的に足りないような不安の中で、とにもかくにも馬琴はやり遂げたのだと言いたいのであろうか。全く同じようなことながら、馬琴のような成功者でさえ、時には杜撰に書いてしまい、時には自信を喪失しながら、不安の中で何度でも原稿を書きなおす努力を続けてきたのだと、その不安と努力を強調したいのであろうか。

既に見てきたように天才芥川龍之介自身が最初は根本的な実力不足の不安の中にあった。

しかし芥川が馬琴に与えた不安はまだ何者でもない若者が当然のように抱えている不安などではない。馬琴はもう(数えで)六十五、六歳なのだ。散々書いてきて、いよいよ集大成として「八犬伝」を完成させようという、その途中なのだ。村上春樹さんでいえば『街とその不確かな壁』、三島由紀夫でいえば『豊饒の海』、夏目漱石でいえば『明暗』の時期である。まさかそんな時期に「実力が根本的に怪しい」だの「人並に己惚れの一つだつたかも知れない」などとまで不安になることがありうるものであろうか。

だが現に芥川そんな遅すぎる不安を馬琴に与えた。

それはとりもなおさず『南総里見八犬伝』という作品が並々ならぬもの、これまで馬琴が書いてきたものと比べても一段高いものなのだ、という芥川の見立てがあってのことであろう。人よれば、惰性で、これまでの繰り返しのようなものを書いてしまいかねない年齢の馬琴に、ほとんど処女作を書いている最中のような不安を与える。そこまでして書いたものが戯作と呼ばれる意味を改めて読者に問うているのだ。

朝起きてから寝るまでの一日に人ができることは限られている。それなのに「彼が数日を費して書き上げた何回分かの原稿は、今の彼の眼から見ると、悉く無用の饒舌としか思はれない」として数日間の苦労を無にしてしまう。よく昔のワープロではデータの保存に失敗し、十数枚の原稿が消えてしまうことがあった。それでさえ書き直すにはかなりの苦痛が伴うのに、数日分とは辛い。しかも手書きなのだ。「蹲螭」なんて書くのに一分はかかるだろう。そんなものを芥川もまた書いている。こちらも拙なところはなかなか見つからない。

無論拙なところもあるといえばある。ないわけではない。「六十あまりの老人が一人あつた。年の頃は六十を越してゐよう」これはおかしい。何度読み返してもおかしい。

あるいはこんなミスもある。

それでもやはり芥川が馬琴にも勝るとも劣らない熱意をもって不安にあらがったことは認めてよいだろう。『鼻』がデビュー作、『羅生門』が出世作とするなら、『戯作三昧』は「読むに従つて拙劣な布置と乱脈な文章とは、次第に眼の前に展開して来る。そこには何等の映像をも与へない叙景があつた。何等の感激をも含まない詠歎があつた。さうして又、何等の理路を辿らない論弁があつた。」ではないところを目指す芥川文学の決意表明でもあろうか。新古典派、新操作主義、なんと呼んでもややはりイズムでは覆うことの出来ない知的で精緻な文学。けして朴訥ではありえないゆるみのない文学。そういうものを書いていきますよと宣言した芥川の人生がこれより十年もないことをかみしめながら、今日はここまで。

[余談]

今日は、お習字をしました。 pic.twitter.com/FdPtC4JNBj

— 福島みずほ 参議院議員 社民党党首 (@mizuhofukushima) February 22, 2024

さすがにこれは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?