『彼岸過迄』を読む 4344 松本恒三は荒川を渡ったのか?

谷崎潤一郎の小説『華魁』に「大八幡」という言葉が出てきます。京橋霊岸島から永代橋を渡って洲崎の「大八幡」へお使いに行くという話になります。霊岸島は東京都中央区新川の旧名、京橋は京橋区という意味。今の京橋より隅田川寄りで、八丁堀、茅場町の向こうです。洲崎は東京都江東区東陽一丁目の旧町名です。明治21年(1888)に根津から遊郭が移転しました。永代橋を渡って「大八幡」へ行くということは「根津遊廓」へ遊びに行くという意味になります。

吉原に行くことは大門をくぐるとも言います。

私はこれまで谷崎潤一郎は女遊びのことを書くことに遠慮がなかったが、夏目漱石作品作品のうちで明確に女を買ったとみられるのは『それから』の代助が赤坂の待合で一晩過ごしたエピソードのみであり、村上春樹さんの場合は『木野』の熊本での出来事のみだと書いてきました。それ以外では仄めかしすらないのではないかと。しかし何か見落としはなかったでしょうか。

そこへ男の待っている電車が来たと見えて、彼は長い手で鉄の棒を握るや否いなや瘠せた身体を体よくとまり切らない車台の上に乗せた。今まで躊躇していた敬太郎は急にこの瞬間を失なってはという気が出たので、すぐ同じ車台に飛び上った。車内はそれほど込みあっていなかったので、乗客は自由に互の顔を見合う余裕を充分持っていた。敬太郎は箱の中に身体を入れると同時に、すでに席を占めた五六人から一度に視線を集められた。そのうちには今坐ったばかりの中折の男のも交っていたが、彼の敬太郎を見た眼のうちには、おやという認識はあったが、つけ覘われているなという疑惑はさらに現われていなかった。敬太郎はようやく伸び伸びした心持になって、男と同じ側を択って腰を掛けた。この電車でどこへ連れて行かれる事かと思って軒先を見ると、江戸川行と黒く書いてあった。(夏目漱石『彼岸過迄』)

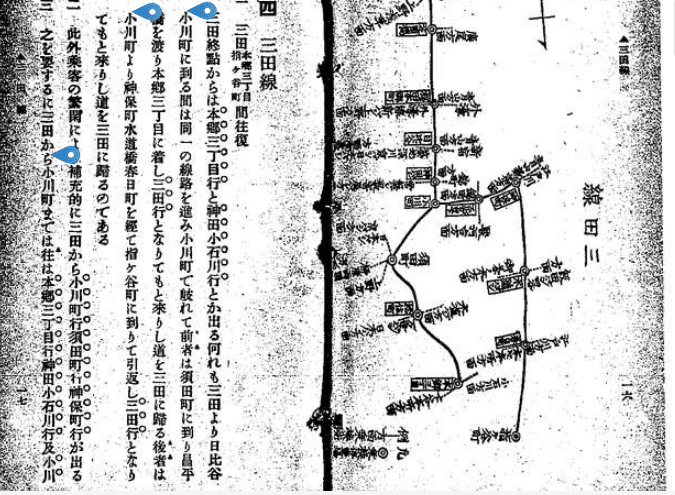

千代子と西洋料理店・宝亭(多賀羅亭)で食事をした後、松本恒三は江戸川行の電車に乗ります。「彼らはまた三田線を利用して南へ、帰るか、行くか、する人だとこの時始めて気がついた敬太郎は、自分も是非同じ電車へ乗らなければなるまいと覚悟した」という経路に興味のある方は、

この本で調べてみてください。結局二人は終点まで行くのですが、経路も案外重要なのです。

そのうち電車はとうとう終点まで来た。雨はますます烈しくなったと見えて、車がとまるとざあという音が急に彼の耳を襲った。中折の男は困ったなと云いながら、外套の襟を立てて洋袴の裾を返した。敬太郎は洋杖を突きながら立ち上った。男は雨の中へ出ると、直ぐ寄って来る俥引きを捕まえた。敬太郎も後れないように一台雇った。車夫は梶棒を上げながら、どちらへと聞いた。敬太郎はあの車の後について行けと命じた。車夫はへいと云ってむやみに馳け出した。一筋道を矢来の交番の下まで来ると、車夫は又梶棒をとめて、旦那どっちへ行くんですと聞いた。男の乗った車はいくら幌の内から延び上っても影さえ見えなかった。敬太郎は車上に洋杖を突っ張ったまま、雨の音のする中で方角に迷った。(夏目漱石『彼岸過迄』)

矢来と本郷三丁目の位置関係はこんな感じです。

江戸川と矢来の関係はこんな感じです。江戸川行の電車に乗った、終点で降りた、俥に乗った矢来の交番辺りで見失った……これやはりおかしいですよね。松本恒三は荒川も墨田川も渡っていないのではないでしょうか。

小川町と矢来の位置関係がこうなので、そもそも江戸川「方面」行の電車に乗る筈もないのです。では何故か江戸川行の電車が逆方向に進んだのかと言えば、そうでもないように思えます。

彼は男が乗り換えさえすれば、自分も早速降りるつもりで、停留所へ来るごとに男の様子を窺うかがった。男は始終隠袋へ手を突き込んだまま、多くは自分の正面かわが膝の上かを見ていた。その様子を形容すると、何にも考えずに何か考え込んでいると云う風であった。ところが九段下へかかった頃から、長い首を時々伸ばして、ある物を確かめたいように、窓の外を覗き出した。敬太郎もつい釣り込まれて、見悪い外を透かすように眺ながめた。やがて電車の走る響の中に、窓硝子にあたって摧ける雨の音が、ぽつりぽつりと耳元でし始めた。彼は携えている竹の洋杖を眺めて、この代りに雨傘を持って来ればよかったと思い出した。(夏目漱石『彼岸過迄』)

小川町から九段下を経て矢来に至る経路は、それが何線であれ至極まっとうな道筋に見えます。「江戸川行」「終点」がむしろ変なのです。

もう解りましたね。「江戸川行」は単に「江戸川橋行」だったというわけです。

江戸川橋の「江戸川」は、利根川水系の江戸川のことではなく、駅付近を流れる神田川中流部分(おおむね大滝橋付近から船河原橋までの約2.1 kmの区間)のかつての名称である。同時にこの沿岸付近を指す地域名でもあり、かつて江戸川橋は桜や蛍の名所として知られていた。

結局ルートはこんなものになりました。いや実は私はむしろ「矢来の交番」を読み落として、何回か読み返していてもこの「江戸川行」「終点」が呑み込めず、松本恒三は何をしにあんな遠くまで行ったんだろう、田川敬太郎も帰りは大変だったろうとさえ思っていました。案外こんなことはさらっと読み飛ばされてなかったでしょうか。

特に地方在住者の皆さん‼

しかしさすがは高等遊民の松本恒三です。帰りはまっすぐで、お行儀がいいですね。家庭的です。村上春樹さんも「女房とするのはいいものだ」と言ってましたしね。この発言、対談相手の村上龍さんに「なんだかものすごいですね」と引かれていましたが。

「今夜はいけないよ。少し用があるから」

「どんな用?」

「どんな用って、大事な用さ。なかなかそう安くは話せない用だ」(夏目漱石『彼岸過迄』)

なんて言っていましたが、そりゃ、「女房とする」のが「大事な用」とは言えませんものね。

帰りはまっすぐで……。

ん?

で、小川町での千代子との待ち合わせには何で一時間も遅れたんでしたっけ?

僕が田口で話していると、あの子が電話をかけて、四時半頃あすこで待ち合せているから

こう松本恒三は説明していますよね。しかしなら何故一時間も遅れたのでしょうか?

その一時間、松本恒三は一体どこで誰と何をしていたのでしょうか?

それは田口要作が予想もしなかったことです。お腹がすくようなことです。後で奥さんにも「ああ、千代子に西洋料理をおごらされてね」としっかりアリバイが出来ると踏んで、やったあることです。

始め彼はこの女を「本郷行」か「亀沢町行」に乗るのだろうと考えていた。ところが両方の電車が一順廻って来て、自分の前に留っても、いっこう乗る様子がないので、彼は少々変に思った。(夏目漱石『彼岸過迄』)

三四郎は千代子が本郷か、亀沢町方面に行くのかと勘違いします。実はそちらから来る松本恒三を待っていたわけです。亀沢町から折り返す電車なら、深川方面から来ることになります。

これは松本恒三が洲崎方面というよりむしろ吉原方面からやってくるという仄めかしではないでしょうか。いずれにせよ松本恒三は荒川は渡らないまでも隅田川は渡ってきたのでしょう。距離的にそんな感じがします。

では川向うで一体何があったのでしょうか? 誰とどんなことをしていたのでしょうか。そもそも何故松本恒三は珊瑚樹の珠に精通しているのでしょうか。

「やるにはやるが、御前あんなものを貰って何にする気だい」

「あなたこそ何になさるの。あんな物を持ってて、男の癖に」(夏目漱石『彼岸過迄』)

ここは千代子の言い分が正しいと思います。珊瑚樹の珠など女にやるものです。いや銀側時計に装飾として加えられるものでした。

とりあえず川向うで何があったのかということは、異世界の話なので誰にも解りません。何があったにせよ、千代子に言える話ではありません。ちなみに村上春樹さんはセックスでお腹がすいて寿司を食べるそうです。これ安西水丸さんに「セックスでお腹がすいて寿司を食べるなんて村上君ぐらいだよ」と揶揄われていました。

何の話?

※ちなみに江戸川橋を「江戸川」と呼ぶのは夏目漱石の勝手でもなんでもなく、芥川も『田端日記』で「矢来から江戸川の終点に出ると……」と大正八年に普通に使っている。

[余談]

ただ資料をひっくり返して丁寧に読んでいても捉えられないことがある。

たとえば詩心がそうだろう。大塚楠緒子の詩を罵倒して漱石が書いた『從軍行』をただへんてこりんで片付けるのはもったいない。

「水底の感」のように楽しむべきなのだ。

Never Forget what they did to our African ancestors. A history written in blood cannot be unwritten by lies written in ink. pic.twitter.com/MhVoAFZhLN

— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) October 18, 2022

こいつはヤヴァイ発明をしてしまったゼ、、、

— トモヲ (@tomowo_PS2) October 18, 2022

このハンコと付箋があればキレイにメモしてモニター周りに解りやすく貼っておくことが出来るのだ!٩( ᐛ )و pic.twitter.com/KouPQeucFH

鳥居みゆきって実は奥が深かったりするんで好きだった。こういうネタもっと見たい。 https://t.co/xSYGoU4XuA

— BLACK★PEPPER(物言う映画ファン) (@2019MCU23SW9) October 18, 2022

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?