芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと④ 芥川は『猿蓑』を読んでいなかった

こんなタイトルを見てまさかねと思った人、納得したら本買ってね。

俗語?

芥川が書いているからみんな素晴らしいというわけにはいかない。そこは飽くまで是々非々で行かなくてはならないと思っている。そういう意識を常に忘れてはいけないということだ。

芭蕉はその俳諧の中に屡俗語を用ひてゐる。たとへば下の句に徴するが好い。

洗馬にて

梅雨ばれの私雨や雲ちぎれ

「梅雨ばれ」と云ひ、「私雨」と云ひ、「雲ちぎれ」と云ひ、悉く俗語ならぬはない。しかも一句の客情は無限の寂しみに溢れてゐる。(成程かう書いて見ると、不世出の天才を褒め揚げるほど手数のかからぬ仕事はない。殊に何びとも異論を唱へぬ古典的天才を褒め揚げるのは!)かう云ふ例は芭蕉の句中、枚挙に堪へぬと云つても好い。芭蕉のみづから「俳諧の益は俗語を正すなり」と傲語したのも当然のことと云はなければならぬ。「正す」とは文法の教師のやうに語格や仮名遣ひを正すのではない。霊活に語感を捉へた上、俗語に魂を与へることである。

USJ狙い打ちで雨降ってる。 pic.twitter.com/38MKtZYcc8

— ガミ (@gami_work) September 6, 2023

「私雨」👆

なるほど芥川作品や漱石作品を論って天才を褒めるのは手数がかからないことだ。しかし、

こうして天才にケチをつけるのは容易なことではない。

それにしても二百年以上も前の言葉を「俗語」と判断できる芥川の言語感覚には感心する。いまでは「梅雨ばれ」と云ひ、「私雨」と云ひ、「雲ちぎれ」と云ひ、誰しも俗語とは見ないだろう。「梅雨ばれ」の語は西鶴も使っているので、当時としてはやや新しめの言葉であったのかもしれないなと、推測は出来るものの、感覚として俗語と見做すことは私にはできない。

ところで件の句は秀句であろうか。私には「雨」「雨」と文字の重なりがやかましく思え、「雨」と「雲」が近すぎるのが気になる。その一方で、まさか芥川は様々な歌論の理(ことわり)を無視して、芭蕉が攻めているところを「霊活に語感を捉へた上、俗語に魂を与へる」と褒めてはいまいか。

しばしば引き合いに出すが、芭蕉には、

這出よかひやが下のひきの聲

というなかなか尖った句がある。説明はこの記事に譲るが、

要するに、これは藤原俊成が読んだらひっくり返るような万葉歌の価値の転倒を試みた句なのである。

つまりこれが太宰治なら「わざわざ」この句を選んだなというところ、芥川の場合はどちらなのかが判然としない。あくまでも私の感覚では「梅雨ばれの私雨や雲ちぎれ」は見た目がやかましい。

さて、私が天狗なのか、芥川があまのじゃくなのか?

俗語?

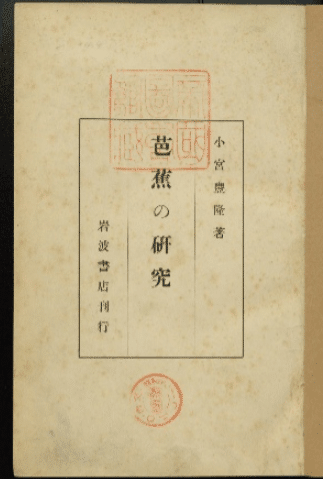

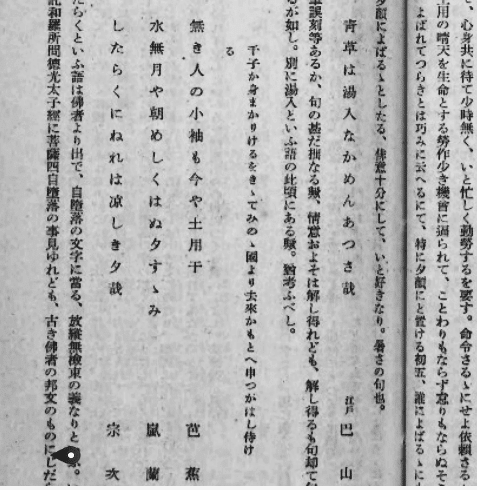

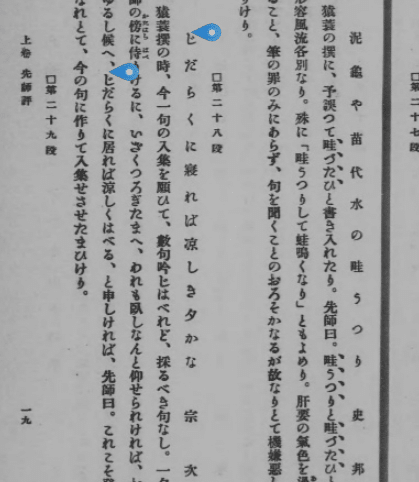

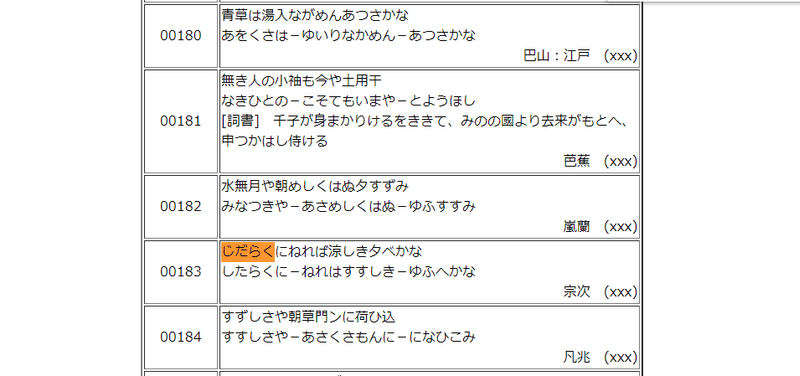

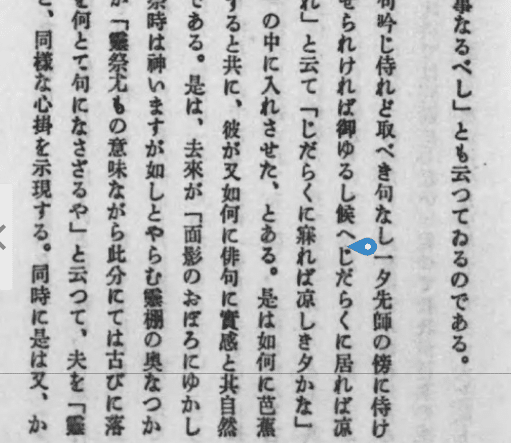

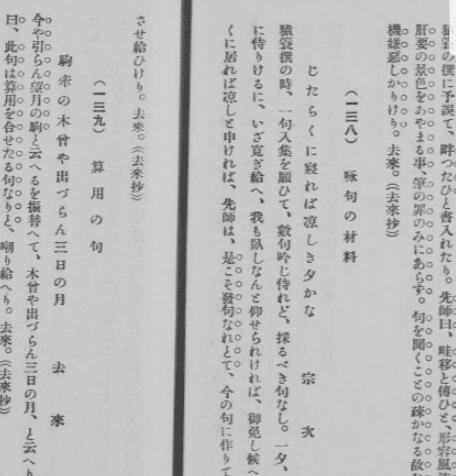

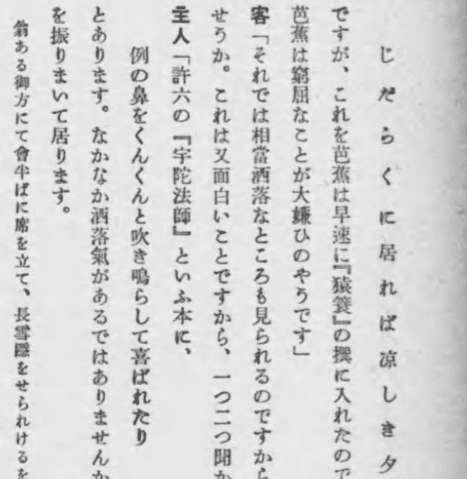

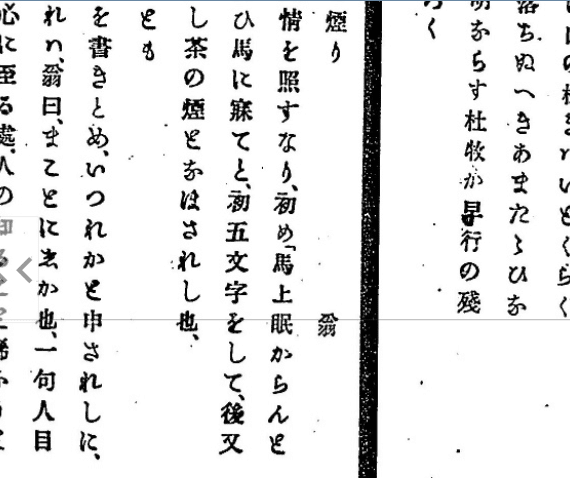

「じだらくに居れば涼しき夕べかな。宗次。猿みの撰の時、宗次今一句の入集を願ひて数句吟じ侍れど取るべき句なし。一夕、翁の側に侍りけるに、いざくつろぎ給へ、我も臥しなんと宣ふ。御ゆるし候へ、じだらくに居れば涼しく侍ると申しければ、翁曰、これこそ発句なれとて、今の句に作りて入集せさせ給ひけり。」(小宮豊隆氏はこの逸話に興味のある解釈を加へてゐる。同氏の芭蕉研究を参照するが好い。)

この時使はれた「じだらくに」はもう単純なる俗語ではない。紅毛人の言葉を借りれば、芭蕉の情調のトレモロを如実に表現した詩語である。これを更に云ひ直せば、芭蕉の俗語を用ひたのは俗語たるが故に用ひたのではない。詩語たり得るが故に用ひたのである。すると芭蕉は詩語たり得る限り、漢語たると雅語たるとを問はず、如何なる言葉をも用ひたことは弁ずるを待たぬのに違ひない。実際又芭蕉は俗語のみならず、漢語をも雅語をも正したのである。

どうも芥川は大真面目のようだ。しかしその理屈では「蟇の声」も詩語ということになるがさすがにそれはどうか。

じだらくといふ語は佛者より出で、自墮落の文字に當る、も賴託和羅所問德光太子經に菩薩四自墮落の事見ゆれども、古き佛者の邦文のものにじだらくの語の用ゐられたる例、未だ見及ばず。じだらくの語のあて字の自墮落、たまたまたま德光太子經に見えたるに過ぎざる歟。じだらくはしたるくなり。放縱無檢束の義はしたるきさまより一轉して生じたるにて、したるくは撓ひ垂るゝなり。こゝろの上の語にはあらず、形の上の語なり。此句じだらくに寢るは放縱に寢るとにはあらず、身の自然のまゝ、力など入れずして柔らかに臥すなり。若しじだらくは心の上にかゝる語にて、自墮落の字の如くば、こゝはじだらくに寢ればと云はずして、じだらくに居れば涼しき夕かな、といふべきところなり。如何にや。

流石、幸田露伴くらいになると字義を正し、芭蕉の句を直してしまう。って、え? 「寝る?」

うん。「寝れば」だ。

どうやらここは芭蕉が「寝れば」と直したのを、芥川がもう一度頭の中で勝手に直してしまい、その直しがたまたま幸田露伴の直しと同じになったと見るべきだろうか?

小宮豊隆は「寝れば」だ。

これも「寝れば」だ。

まさか芥川も手元で何か見ていた筈なので、別バージョンの「猿蓑」がたまたま芥川の所に齎されていて、それをたまたま『芭蕉雑記』に書いてしまった?

芥川は『猿蓑』を読んでいなかった?

よく調べてみると「居れば」派も見つかる。

しかし直さなかった室生犀星を含め、すべて芥川の『芭蕉雑記』より後のものであることから、どうも間違いは逸話のややこしさから取り違えたものか、あるいは幸田露伴の直しか、芥川の『芭蕉雑記』の影響によるもの、ということが考えられないだろうか。

いずれにせよ芥川は『猿蓑』を全く読んでいなかったわけではないが、少なくとも幸田露伴のレベルでは読んでいないし、実際に間違って記憶し、妙な論評を加えてしまったことは間違いない。これは近代文学1.0のレベルの話で、流石に「じだらく」である。

いずれにしても「じだらくに」を単に俗語と見做すことは難しそうだ。場合によっては芭蕉がかなりエッヂの効いた表現として、例えば「エモーショナルに寝れば」とでもいうように「じだらくに寝れば」とやっていた可能性もなくはない。

そうなるとその後の芥川の解釈もがぜん雲行きが怪しくなる。

俗語?

佐夜の中山にて

命なりわづかの笠の下涼み

杜牧が早行の残夢、小夜の

中山にいたりて忽ち驚く

馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり

芭蕉の語彙はこの通り古今東西に出入してゐる。が、俗語を正したことは最も人目に止まり易い特色だつたのに違ひない。又俗語を正したことに詩人たる芭蕉の大力量も窺はれることは事実である。成程談林の諸俳人は、――いや、伊丹の鬼貫さへ芭蕉よりも一足先に俗語を使つてゐたかも知れぬ。けれども所謂平談俗話に錬金術を施したのは正に芭蕉の大手柄である。

垂鞭信馬行

数里未鶏鳴

林下帯残夢

葉飛時忽驚

霜凝孤鶴迥

月暁遠山横

僮僕休辞険

時平路復平

この句はそもそも「馬上眠からんとして残夢残月茶の煙」というかなり破調の句であったらしい。

杜牧が早行の残夢とは、この「林下帯残夢」、月遠しは「月暁遠山横」からきていますよということだろう。しかし『古今集』の壬生忠岑(みぶのただみね)の歌「有明の つれなく見えし 別れより あかつきばかり うきものはなし」ではないのという気もしないではない。あるいは「西山宗因千句」の「むかしむかしの暁風残月」、「天満千句」宗恭の「無常のけぶりかすむ遠山」は絡んでいないものか。

で「佐夜の中山」なのか「小夜の中山」なのかはっきりしないが、

それよりも何よりも「茶のけぶり」とは?

これは普通は茶を沸かす煙の事ではあろう。しかし一体どこに茶を沸かす煙が見えたのであろうか。そもそも「馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり」は全体として忙し過ぎて「残夢月遠し」の漢詩調の字余りと「茶のけぶり」が取り合わせとしては尖り過ぎてはいないであろうか。「馬に寝て残夢月遠しホトトギス」でも「馬に寝て残夢月遠しさるすべり」でも「馬に寝て残夢月遠しカツカレー」でも成立する句ではなかろうか。

芥川は「正した」「正した」と書いているが、私にはどうも芭蕉が遊んでいるように読める。

いやいや、私が芥川に遊ばれている?

それなら仕方ない。じだらくに寝よう。

英語の"bird"「鳥(バード)」は大昔は"brid"(ブリド)という形だったのですが、iとrが入れ替わって現在の形になりました。

— ラテン語さん (@latina_sama) September 6, 2023

このように音が入れ替わる例は日本語にもあって、「さざんか」は昔は「さんざか」と言われていました。漢字の「山茶花」にその名残があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?