夏目漱石論のために② 「差」というものはある

実子ではないかもしれない疑惑

漱石は、のちに、自伝的な小説『道草』の中で、こういうことを書いています。健三は島田夫婦に養子にもらわれた。しかし、養子だということを本人は知らないのです。

近代文学1.0の世界においては夏目漱石作品に関して「実子ではないかもしれない疑惑」というものが議論されてきた作品は『坊っちゃん』のみである。しかし『僕の昔』において実在した「清」のモデルが漱石自身によって「老婢」と呼ばれており、『吾輩は猫である』『門』の「清」などについて考えてみてもやはり「清実母説」そのものははなはだ怪しい。これはあくまで成り立たないけれど怪しい、という意味である。

反対に「実子ではないかもしれない疑惑」というものが明確な事件になるのが『彼岸過迄』の「須永の話」である。

しかし『行人』の一郎の「実子ではないかもしれない疑惑」、そして『道草』の健三の「捨て子かもしれない疑惑」というものは近代文学1.0では殆ど知られていない。散々調べたが誰も言っていない。結局このことは実質的に私の本の読者だけしか知らないと考えても良いのではなかろうか。

年齢の計算からして一郎は実子であることがかなり怪しい。「二郎お前はお父さんの子だね」と言ってみたり、父親の昔話を聞かされる中で一郎が次第に不機嫌になる様子など、それなりに仄めかしがあるものの、この「実子ではないかもしれない疑惑」はなかなか気がつきにくいことかもしれない。何故ならそれは案外複雑な計算の中に現れるものであり、実際にその数字を示しても、理解されにくいものであるようだからだ。

同じように健三の「捨て子かもしれない疑惑」というものは干支と九星のパズルを解かないと現れない。あるいはまずは『坊っちゃん』で「清実母説」に引っかかり『永日小品』の「声」に引っかかっていないと、真面目に考えることさえできないだろう。

しかし『行人』『道草』に引っかかってしまうと、漱石作品がまるで違うものに見えてくる。引っかからないと見えてこないものが突然開けてくるとき、正直からだが震えるほどの感動があった。とても「ふーん」では流せないものがあった。真面目な話、この感動を伝えたいというのが近代文学2.0の目的の一つの言い方になる。完全な善意で、仮に誰かを地獄に突き落とすことになっても仕方ないとさえ考えている。これは意識的な善だ。

実質的に殆どの人の読みの水準は柄谷のところに留まり、石原千秋のところまでにはかなりの距離がある。その石原千秋でさえ『行人』の一郎の「実子ではないかもしれない疑惑」、そして『道草』の健三の「捨て子かもしれない疑惑」に届いていないのが近代文学1.0の現実である。

勿論こうした疑惑は不安であり、漱石の実体験に根差した深刻な問題で決して悪ふざけではない。

またこうした年齢を勘定するというような作業は漱石作品だけに必要なことでもない。

芥川作品でも数勘定は大切だ。

あるいはこれは川上未映子作品にも言えることなのかもしれない。

五十八歳でカルチャーセンターに通う男が求めていたものとはなんだろうかと考えてみること。それが三十代の女との恋愛であり得るだろうかと考えてみること。そうした小説の設定というものを確認してみること、それは「読む」という行為における最も基本的な最低限のルールであるべきではなかろうか。

しかし近代文学1.0ではそういうことがないがしろにされてきた。

近代文学2.0の中で、この「実子ではないかもしれない疑惑」というものは解りやすい一つの「差」ということになるだろう。

覚醒

たとえば、『心』(下・先生と遺書・四十三)に次のような表現があります。

其頃は覚醒とか新しい生活とかいう文字のまだない時分でした。

「覚醒」「新しい生活」という「文字」(言葉)がなかった時代があったのだとは私たちには信じがたいことです。

これは漱石論というよりは漱石の時代の語彙の不足を論じた話なので、簡単にすましたい。実際に「覚醒」という文字がなかったのではなく、「覚醒」という概念が新しい意味を帯び始めた、と「先生」は言っているのだ。

これが具体的に誰のどんな主張を指すのか調べてみたが判然としない。「覚醒」は北村透谷や石川三四郎などがやたら高邁な意味で用いているが同時に「新しい生活」とは言っていない。高山樗牛の「美的生活論」あたりが念頭にあり、そのことを指摘したのかもしれない。

擬人化

わたくし は かどまつ で ございます。わたくし は きょねん の十二月 三十一日に 一郎さん の 家 のまへ に、たてられました。

驚きませんか、これは『吾輩は猫である』と同様の趣向の文章です。擬人化された「かどまつ」は名無しの猫より二年近くも前に生まれていたのです。

こうした記述を見てもやはり坪内逍遥の小説に関しては『一読三嘆 当世書生気質』以外はほとんど顧みられていないらしい。坪内逍遥には明治二十三年に『壹圓紙幣の履歷ばなし』という作があり、『吾輩は猫である』と同様の趣向の文章になっている。さらに調べると山東京山の作に「朧月猫の草紙」というものがあり、これは『吾輩は猫である』より六十年は前のものらしい。

従って私は少しも驚かない。

実業家の男

そして彼女が結婚する相手は、三四郎が名前も知らない、本郷文化圏とは全く違った世界に住む、美禰󠄀子の兄恭助の友人である実業家の男だったのです。

美禰󠄀子の結婚相手は「実業家」であるとは書かれていない。いかにも立派な紳士然としているが、職業に関しては明らかにされていない。また「本郷文化圏とは全く違った世界に住む」というところが「恭助」にかかるのではなく、美禰󠄀子の結婚相手のことを指しているのなら、そこも限定されていない。美禰󠄀子の家は本郷真砂町でまあ本郷文化圏である。真砂町事件の真砂町である。三四郎は野々宮に真砂町で西洋料理を御馳走してもらう。

とにかくこの美禰󠄀子の結婚相手に関しては情報が足りない分、みんなが好き勝手に情報を補って記憶してしまうようだ。この足りない情報を補うという現象は認知のシステムとして本来的なものなのである程度は仕方のないところがある。

それにしてもみんな勝手に付け足し過ぎだとは思う。

このままだといずれ「そして彼女が結婚する相手は、三四郎が名前も知らない、本郷文化圏とは全く違った世界に住む、美禰󠄀子の兄恭助の友人である実業家のとてもペニスの大きな男だったのです。」などと言われかねない。

活字印刷

つまり、『三四郎』という小説の中における三四郎と美禰󠄀子の出会いは、活字で印刷された名刺によって誘われ、肉筆の二枚のはがきを仲立ちとして親密になり、最後に活字印刷された結婚の案内状によって、別れが訪れることになるのです。

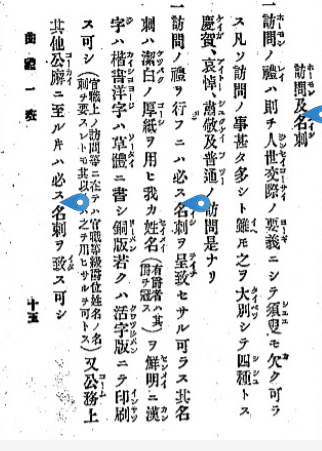

この名刺に関しては活版印刷と銅版印刷とが曖昧である。「結婚の案内状」とあるのは「結婚披露の招待状」でこちらは活版刷りである。

鉛筆がなくつて、一枚の活版摺ずりの端書が出でて来きた。見ると、美禰子の結婚披露の招待状であつた。披露はとうに済すんだ。

名刺が銅版かもしれないと考えるのは、当時日本語廃止論も出てくるほど英語が盛んで、筆記体で名前を記す名刺もあり得たからである。こうなると銅版が便利だ。

熊本?

そして、それと同じことが、実は東京に熊本から出てきて、妹と二人で住んでいる野々宮宗八とよし子という兄妹についても言えるのです。

野々宮の出身地が熊本かどうかは定かではない。三四郎の出身地は熊本から遠く離れた北九州よりの福岡である。それでもおそらくは九州なのであろうが、どこという特定はされていない。

モデルの寺田寅彦は東京生まれで高地に引っ越し熊本五高から帝大に進む。

だからどうだと決めつけられないという程度の意味で、やはり野々宮の出身地は解らないのである。

悪いのは関

銀行員だった平岡はどうも銀行のお金を使い込んだ責任をとらされてクビになって、職を失って東京に戻ってきたようです。

支店長が、自分に万事を打ち明ける如く、自分は自分の部下の関という男を信任して、色々と相談相手にしておった。ところがこの男がある芸妓と関係りあって、何時の間にか会計に穴を明けた。それが曝露したので、本人は無論解雇しなければならないが、ある事情からして、放って置くと、支店長にまで多少の煩いが及んで来そうだったから、其所で自分が責を引いて辞職を申し出た。

平岡の語る所は、ざっとこうであるが、代助には彼が支店長から因果を含められて、所決を促がされた様にも聞えた。それは平岡の話しの末に「会社員なんてものは、上になればなる程旨い事が出来るものでね。実は関なんて、あれっばかりの金を使い込んで、すぐ免職になるのは気の毒な位なものさ」という句があったのから推したのである。

「じゃ支店長は一番旨い事をしている訳だね」と代助が聞いた。

「或はそんなものかも知れない」と平岡は言葉を濁してしまった。

「それでその男の使い込んだ金はどうした」

「千に足らない金だったから、僕が出して置いた」

「よく有ったね。君も大分旨い事をしたと見える」

平岡は苦い顔をして、じろりと代助を見た。

「旨い事をしたと仮定しても、皆な使ってしまっている。生活にさえ足りない位だ。その金は借りたんだよ」

「そうか」と代助は落ち付き払って受けた。代助はどんな時でも平生の調子を失わない男である。そうしてその調子には低く明らかなうちに一種の丸味が出ている。

「支店長から借りて埋めて置いた」

「何故支店長がじかにその関とか何とか云う男に貸して遣やらないのかな」

平岡は何とも答えなかった。代助も押しては聞かなかった。

小森陽一はこの平岡の要領を得ない説明を話半分に聞き流し、「いや、金を使い込んだのは関ではなく御前だろう」と平岡を責めているのであろう。確かに平岡の話では説明になっていない。

しかし「どうも」だけではその説明が不親切で、関の責任がすっかりなくなってしまっている。芸妓と遊んでいたのが平岡ならそれはそれでなかなかの問題なのである。関という男に何の咎もなければこんな説明にはならない。そこには何かもっと入り組んだ事情があるべきだろう。いずれにせよ『こころ』『明暗』でも活躍する関の扱いはもう少し丁寧にすべきだ。

スズランの水

なぜなら、その前に三千代はスズランの花の水をすくって飲んでいます。代助は、もしこの水が、ニ、三日置いていたものだったらどうするんだ、と問い詰めます。チフスという病の伝染経路として最も恐怖されていたのが飲み水ですね。ならばここで、チフスで死んだ菅沼兄の死の記憶が代助の意識と無意識のはざまによぎったのかもしれない。

この解釈は間違いではないが、何故鈴蘭なのかという作者の意図を無視している。鈴蘭はたまたま選び取られたわけではなく「毒」として用いられたのだ。

この鈴蘭の毒が三千代の心臓病に悪影響を与えたことを考えると、

「此奴は先刻僕が飲んだんだから」と云って、洋盃を取り上げたが、躊躇した。代助の坐っている所から、水を棄てようとすると、障子の外に硝子戸が一枚邪魔をしている。門野は毎朝縁側の硝子戸を一二枚宛ずつ開けないで、元の通りに放って置く癖があった。代助は席を立って、縁へ出て、水を庭へ空けながら、門野を呼んだ。今いた門野は何処へ行ったか、容易に返事をしなかった。代助は少しまごついて、又三千代の所へ帰って来て、

「今すぐ持って来て上げる」と云いながら、折角空けた洋盃をそのまま洋卓テーブルの上に置いたなり、勝手の方へ出て行った。茶の間を通ると、門野は無細工な手をして錫の茶壺から玉露を撮つまみ出していた。代助の姿を見て、

「先生、今直です」と言訳をした。

「茶は後でも好い。水が要るんだ」と云って、代助は自分で台所へ出た。

「はあ、そうですか。上がるんですか」と茶壺を放り出して門野も付いて来た。二人で洋盃を探したが一寸見付からなかった。婆さんはと聞くと、今御客さんの菓子を買いに行ったという答であった。

「菓子がなければ、早く買って置けば可いのに」と代助は水道の栓を捩ねじって湯呑ゆのみに水を溢らせながら云った。

「つい、小母さんに、御客さんの来る事を云って置かなかったものですからな」と門野は気の毒そうに頭を掻いた。

「じゃ、君が菓子を買に行けば可いいのに」と代助は勝手を出ながら、門野に当った。門野はそれでも、まだ、返事をした。

「なに菓子の外にも、まだ色々買物があるって云うもんですからな。足は悪し天気は好くないし、廃せば好いんですのに」

後でこのまごまごした感じが憎らしくなる。この憎らしくなる感じというのが物語の起伏ということになるので「毒としての鈴蘭」はしっかり見えていないといけない。

人生は短い。

小森陽一はまだ存命だろうか。

存命か。

誰か知り合いはいないのか?

教えてやれないのか?

[余談]

自分が夏目漱石を読めていなかったことを知らされた漱石論者は頭をぶん殴られるような感じがするものかと思い込んでいたが、防衛本能のために、むしろ「何も感じない」のではないかという気がしてきた。

相当にエゴサーチしている気配のある平野啓一郎が、まだこのnoteに辿り着いた気配を見せないからだ。引用ミスまで指摘されてどないせいいうんじゃいと脳が反応を拒否してしまうんじゃないだろうか。

それでも知らないまま死ぬよりはいいと思うんだけどな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?