【何を×どう書くか】ライター初心者が実践した「自分にしかない切り口」の見つけ方

「自分らしい文章を書くには、どうすればいいのか?」

ライターであれば、一度は悩むかもしれません。

ライター初心者の私も悩んでいました。「伝えたいことはあるのに、何を書けばいいのか分からない」と......。

性格上立ち止まっているのも悶々としていたため、人に聞いたり世に出ている記事を分析したりと試行錯誤しました。

その結果、ようやく自分にしかない切り口を見つけることができました!

今回は、ライター初心者の私が実践した「自分にしかない切り口」の見つけ方をご紹介します!!

ちなみに見つけた切り口は『鳥取のうつわを使っている飲食店の店員さんに、うつわへの想いを聞いてみた!』です。

ここまでの経緯が、私と同様切り口に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

文章の切り口とは

文章の切り口とは、「何を×どう書くか」。

私が学ぶ5歳さんのぶんしょう舎では、初回の講座でライティングスキル以前に切り口の話をしていました。

来月からライター講座が始まります。

— 5歳(株式会社アマヤドリ) (@meer_kato) October 28, 2020

文章寺子屋「ぶんしょう舎」です。最高の講師陣と共に『書く』ことについて学ぶ3ヶ月間。ライターの方も、そうでない方も大歓迎です。みなさんに会えるのを楽しみにしてます。https://t.co/cA7jKLZM1k pic.twitter.com/tBqZCkW3o5

「何をどうするかの組み合わせで、無限にアイデアが広がる」

たとえば「何を」に服を当てはめると、「服を×買う」「服を×洗う」「服を×干す」「服を×たたむ」など、「何を×どうする」の視点はあらゆるものごとの根幹になっているのです。

特にクリエイティブの世界ではアイデアが命。「何を×どうする」を数多く考えられる癖をつけると、選ばれる人材になれる!とのお話でした。

これをライターに置き換えると「何を×どう書くか」になるわけです。

独自の組み合わせを見つけられたら、唯一無二のライターに近づくことができます。

私が切り口に悩んだ背景

しかし私は「何を書けばいいのか?」と立ち止まってしまいました。

見えない壁が立ちはだかったのは、複数のコミュニティで見聞きしたことを落とし込めていなかったから。

私はぶんしょう舎のほかに、キャリアスクールのSHElikesで2か月前からライターの勉強をしています。ライティングスキルはもちろん、多くの受講生の価値観や働き方に触れ、新しい世界にわくわくしていました。

私も何かやりたい!とnoteで価値観をアウトプットしたり、起業家へのインタビューの機会をいただいたりと、私なりに行動してきました。

ただ勉強を始めて1ヶ月が過ぎたころ、私は途方に暮れていたのです。

「自分から発信するとき、具体的に何を書けばいいんだろう?」

ではここから、「私にしかない切り口」を見つけるために実践した2つのことをご紹介します!

ライターコンサルを受けてみた

まず試みたのは、『先達に悩みを相談する』!

11月20日、私は思いきって中村洋太さんのライターコンサルに加わりました。

声を大にして言いますが、相談できて本当によかったです!!!!

きっかけは本当に些細で、たまたま中村さんのnoteの感想をツイートしたところ、ご本人が返信をくださったことでした。

ライターの単価を上げる記事も読ませていただきましたが、その裏にはやはり戦略があったのですね…!

— こあ|ライター駆け出し🏃🏻♀️ (@koA_myfeelings) November 18, 2020

ライティングの内容が有益であることはもちろん、見てもらうためのSNS運用も大事🔥

どちらもあるから届けたい人に届く。。。奥が深い。。 https://t.co/JBnNDFQfBb

「コンサルもされている中村さんにアドバイスいただけたらなぁ」とひそかに思っていたものの、「ライター初心者にもほどがある……」と勝手に断念していた矢先の返信。

「これはチャンスかも!」と急に火がつき、すかさずライターコンサルに興味があることをお伝え。翌日には初回セッションをしていただき、具体的に切り口を見つけるためのヒントまでいただきました。(なんというスピード感……)

個人的にご相談でき、2か月間学んだことをようやく落とし込めたのです。

コンサルのように1on1で個人のスキルを学べる環境と、SHEやぶんしょう舎のようにコミュニティの一員として基礎を学べる環境。それぞれ良さがあります。私にとっては両方必要でした。同じように悩んでいる方は、ぜひ両方体験していただきたいです。

コンサルでは中村さんのご経験も伺いつつ、2つの決心をしました。

①ライターとしての最初の題材を「鳥取のうつわ」にする

②今、世に出ている記事を分析する

鳥取県に転勤してもうすぐ2年、心のどこかで鳥取のうつわを深く知りたいと思っていたのです。

切り口である「何を」が見つかり、続いては「どう書くか」を見つけるためにもうひとつ実践をしました。

記事を分析してみた

次に実践したのは『今、世に出ている記事を分析する!』。

やらねば、と思っていたものの正直行動していなかった私は、中村さんのライターコンサルを経て本格的に分析を始めました。実際に作成したシートと合わせて、私の分析方法を公開します!

①世に出ている記事をまとめる

②私が思うキーワードを書き出す

③違和感を見つける

④世の中の動きに目を向ける

⑤「本当に自分が書きたいことか?」自問自答する

①世に出ている記事をまとめる

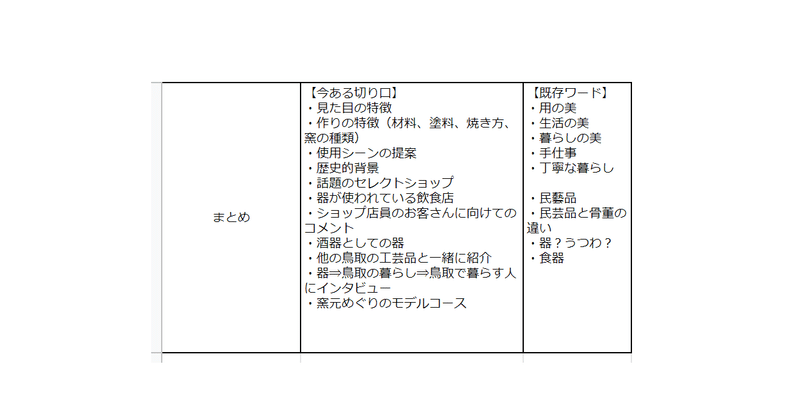

「鳥取 器」「鳥取 うつわ」「鳥取 和食器」など思いつく限りのワードを出し、ひたすら検索して内容を洗い出しました。その一部がこちらです!

脳内で整理できる方は、ここまでやらなくてもいいかもしれません。

私の場合は整理したものが見えた方が、のちに分析しやすいと思い試しにまとめてみました。

もし書き出してみようと思った方がいらっしゃったら、「作業的にやらない」点と、「自分がリラックスできる環境でやる」点を心がけてみてください。

ちなみに私は、カフェオレを飲みながら会社の同期に勧められたハイキューを観て、リラックスできる環境を作っていました。笑

洗い出すだけでは見づらい方は、内容やキーワードを取り出してみると、とても分かりやすくなります。

②私が思うキーワードを書き出す

私が思うキーワードとは、選んだ題材の「好きなところ」です。

記事を見て思いついたキーワードもありますし、以前からうつわに対して抱いていたイメージもあります。ポイントは、「周りからは理解されないかな?」と思っても素直に書いておくこと。好きな気持ちに制限をかけないでおくと、次がスムーズに取り組めました。

③違和感を見つける

①と②を照らし合わせたとき内容のズレを感じたので、「違和感があるのはなぜか」を深掘りしてみることに。

私が感じたのは、「あたたかさ」や「手作り感」に重きを置いている記事が少ないというズレ。これがうつわの魅力なのにな……。

では「違和感を感じたのはなぜか」。深掘りして気づいたのは2点です。

ひとつは、うつわの「基礎知識」や「窯元」の情報が多いこと。普段の生活では馴染みがない言葉を使うしかないので、自分ごととして捉えにくい印象がありました。身近でないと「あたたかさ」は感じにくいのかもしれません。

もうひとつは、記事の中で人があまり登場しないこと。インタビュー記事はありましたが、対象は陶芸家や他の工芸の職人たち。やはり私には馴染みが薄く、遠い存在に感じてしまいます。(個人的には陶芸家が私たちの生活に近い存在になってほしいですが……)

そこで、もっと私の生活に近い存在として思い浮かんだのが「飲食店」でした。地元のうつわを使った飲食店をいくつか知っていたので、店員さんにうつわの魅力を聞いてみては?と思ったのです。

④世の中の動きに目を向ける

ぼんやり切り口が見えたところで、私が書こうとしている内容は世の中の動きと合っているのかが気になりました。せっかく書くのだから、多くの方に読んでほしいと思ったのです。マーケティングの視点ですね。

目を向けたのは、10代~20代前半がブームの火付け役となった「レトロカルチャー」。

急速なデジタル化の反動で、手間がかかるものや手作りのものが流行していると言われています。今後もデジタル化が進むことを考えると、「うつわ」の題材は的外れではなさそうです。

さらに興味深かったのは「繊維月報」の記事。レトロブームについて対談があり、「今は『バズったものがすべて』という風潮があるから、『レトロ』文化をビジネスに生かすのであれば多様性を意識して多くの選択肢がある状態にする必要がある」と警鐘を鳴らしています。

切り口を考えるうえで留意すべき点である反面、「私ならこれができる!」と不思議な自信を持ちました。

⑤「本当に自分が書きたいことか?」自問自答する

私はずっと「何を×どう書くか」に悩んでいたものの、読後感のイメージははっきりしていました。『ものごとには多くのとらえ方があって、それぞれ興味深いな』と多様性を認められるような感情になってもらうことです。

複数の飲食店にインタビューできれば、その数だけうつわの魅力が伝えられます。

加えて、うつわに関するエピソードも伺えば店員さんとは別の「人」が登場するでしょう。店員さんの「人」との繋がりが感じられるストーリーと、うつわの「人」が手作りしている部分がリンクして「あたたかさ」が伝わるはずです。

いや、私が伝えます。

ここまで来ると、「本当に自分が書きたいことか?」と問うても迷わず「書きたい!」と言えます。「私らしさ」を見つけた瞬間でした。

今後の方針

改めて、今後私は鳥取のうつわを使っている飲食店の店員さんに、うつわへの想いをインタビューすることにします。その内容はもちろん、インタビューを通して学んだことも発信する予定です。

ライター初心者が実践した「自分にしかない切り口」の見つけ方はいかがでしたか?

実は中村さんにご相談したところ、「こういう切り口は面白いと思います!」とのご意見に加え、「まとめたスプレッドシートとともに、切り口を決めるまでの過程もあわせて発信してみては?」と言っていただき公開に至りました笑

少しでもお役に立てたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?