筋持久力のトレーニング

C-I Baseballの佐藤康です。

今回は「筋持久力」をテーマにお伝えしていきます。

「筋持久力トレーニング」と聞いた時に

どのようなトレーニングをイメージしますか?

持久力というワードから

長距離をランニングしたり、

耐久性を高める運動を連想されやすいかと思います。

持久力には大きく分けて

局所的な持久力と全身的な持久力に分けられます。

|筋持久力(局所的持久力)

身体の一部分を集中的に使うことのできる持続力

筋力を維持することのできる能力

|全身持久力

全身運動の持続力

全身の筋 (全身の骨格筋の1/7~1/6以上)が働く場合の持久力

呼吸・循環器系が運動の主役

そこで今回は野球選手のパフォーマンスに関わる重要な要素である「筋持久力」について生理学的な分野から実際のトレーニング方法について解説していきます。

・筋持久力とはなにか?

・トレーニングにおける整理学的な作用とは?

・野球に求められる筋持久力とは?

・どんなトレーニングを選択すべきか?

■筋持久力とは

はじめに、<筋持久力>という意味にピンとこない方のために整理していきます。

|筋持久力

同じ動作の繰り返しが要求される場面で発揮される力

野球では、投球・スイング動作ともに一度に最大能力を発揮できる(筋パワーの向上)ことが重要ですが、試合の中でそれは一度だけではなく、同じ動作を繰り返すことが要求される競技でもあります。

連日の試合や試合後半のプレーで、前半と比べて投球やスイングスピード・走塁が落ちてしまうのは筋持久力の問題も考えられます。

つまり、同じ筋肉が繰り返し使われることで、筋肉自体が疲労してプレーの質が下がることにつながってしまいます。

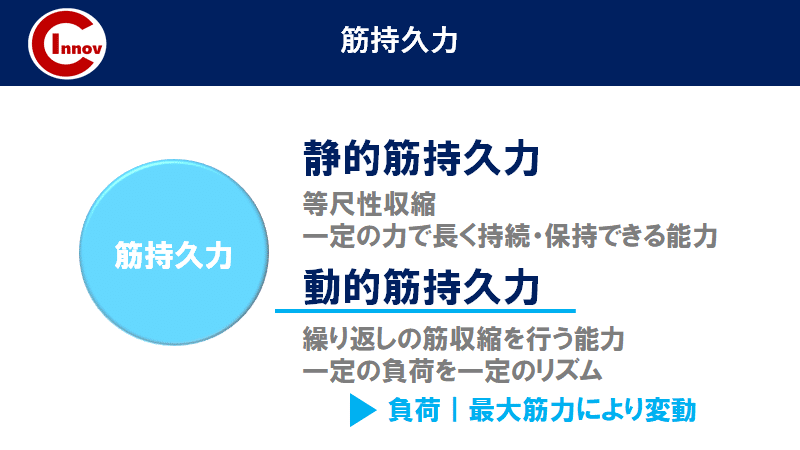

筋持久力の中には等尺性収縮を保持した静的筋持久力、等張性・等速性による繰り返しの筋収縮を行う動的筋持久力があります。

野球で求められるのは動的筋持久力であり、トレーニングの内容によって最大筋力を指標に負荷設定をしていきます。

こちらの詳細は「トレーニングの負荷設定」の項でお伝えしています。

|筋持久力が高いと疲労しにくいのか?

筋持久力(筋肉が力を発揮し続ける能力)は、

必要とするエネルギーを補給し続けられるかどうか、

すなわち筋力を発揮し続けられる時間が重要なポイントとなります。

一度にいかに強い力を発揮できるかを表す「筋力」とここが異なります。

例として、

重量の軽いダンベルと重いものでの運動(アームカール)を挙げます。

例)アームカール

重量が軽いと、肘を屈曲する筋肉を構成する筋線維が交代して活動することができます。

対して、重量が重いと、構成する筋線維のほとんどが活動することになるため、筋線維は連続して活動しなければなりません。

すなわち、疲労しやすくなります。

つまり、

交代して活動を休んでいる筋線維へのエネルギーの補給はしやすいが、活動し続ける筋線維へのエネルギーの補給は難しくなります。

そのため、筋肉がどのくらい長く活動できるかを示す筋持久力として、重負荷での筋持久力の増強は望ましくないといえます。

|生理学的作用

筋持久力トレーニングによる効果を

生理学的な作用を中心にまとめていきます。

TypeⅠ線維・Ⅱa線維・Ⅱb線維といった

筋線維の特性からおさらいしていきます。

トレーニングの効果

筋持久力を高めるトレーニングを続けると、毛細血管が発達し、筋肉を流れる血液量(筋血流量)が増加していきます。

すると筋肉に、より多くの酸素を取り込むことが可能となるため、運動の継続に必要なエネルギーがより多く生み出されるようになります。

これが回復能力となり、「筋持久力の強化」につながります。

最大筋力が高ければ、トレーニング課題を楽に(疲労が少なく)こなせるようになるので、筋持久力を高める効果がありそうですが、最大筋力を高めるトレーニングでは主に白筋が鍛えられるので、筋持久力の向上には、あまり効果が期待できません。

最大筋力が高いからといって筋持久力が高いわけではないということです。

エネルギーの補給

筋収縮にはATP(アデノシン3リン酸)がADP(アデノシン2リン酸)に分解されるときのエネルギーが使われます。つまり、ATPが筋収縮のエネルギー源といえます。

ATPは筋内に貯蔵されていますが、量に限りがあるため、運動を続けるためには消費したATPを再合成して補充していく必要があります。

エネルギー源であるATPをつくる過程には3種類あります。

①ATP-CP系

②解糖系

③有酸素系

|無酸素性

・酸素を利用しない(必要としない)エネルギー産生

・短時間に大きな力を必要とする運動で有効(瞬発力)

・糖質を原料とし、反応速度が速い

①ATP-CP系

②解糖系

最大強度で運動した場合、ATP-CP系と解糖系を合わせても約40秒程度しか続きません。これは無酸素系のエネルギー源であるグリコーゲンの筋肉貯蔵量に限りがあるためです。

|有酸素性

・酸素を利用した(必要とする)エネルギー産生

・長時間継続する運動に有効(持久力)

・反応速度は遅いが、酸素の供給+糖質・脂質があれば、長時間エネルギーを供給することができる

③有酸素系(TCA回路:クエン酸回路)

エネルギーの供給速度

ATP-CP系>解糖系>有酸素系

ここから先は

野球トレーナーマニュアル

【C-I Baseballトレーナーのトレーナーマニュアル】 投球障害肩・肘、腰痛、捻挫、肉離れ、下肢障害など野球におけるケガの関りを専門…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?