卓球台の公式サイズ・大きさや高さなど国際規格寸法について👌

卓球は、今や広く愛されるスポーツとなりました。競技としてはもちろん、娯楽やレジャーで取り入れられる機会も増えています。

それゆえに「自宅に練習場を作りたい」「庭で卓球をしたい」など、ニーズも様々です。

ただ、卓球台を置くとしたら、いったいどれくらいのスペースが必要か、ピンと来ない人がほとんどだと思います。

今回は、卓球台の公式サイズの寸法や国際規格、色々な大きさの卓球台について解説させていただきます。

(1)「卓球台の公式サイズ」 国際規格の寸法

卓球台の公式サイズ・国際規格の寸法について、解説させていただきます。

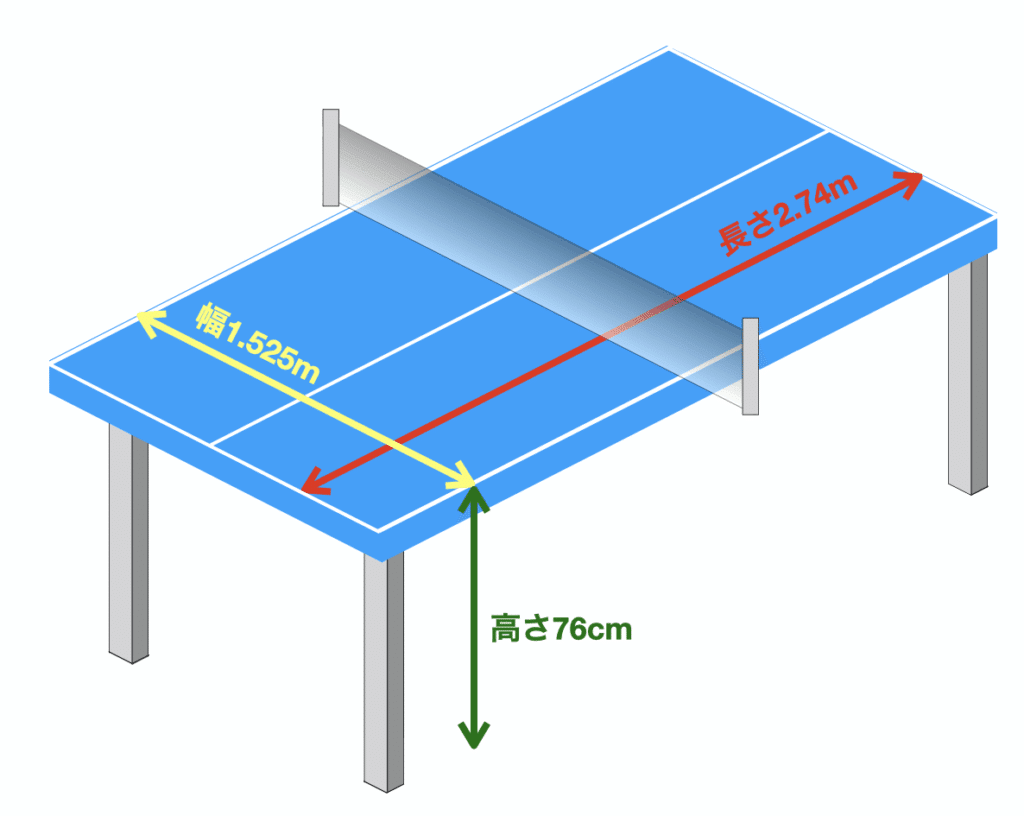

卓球台の天板(ブルーの面)の大きさは、長さ2.74m・幅1.525mです。高さは76cmで、地面と水平になるように設置されます。

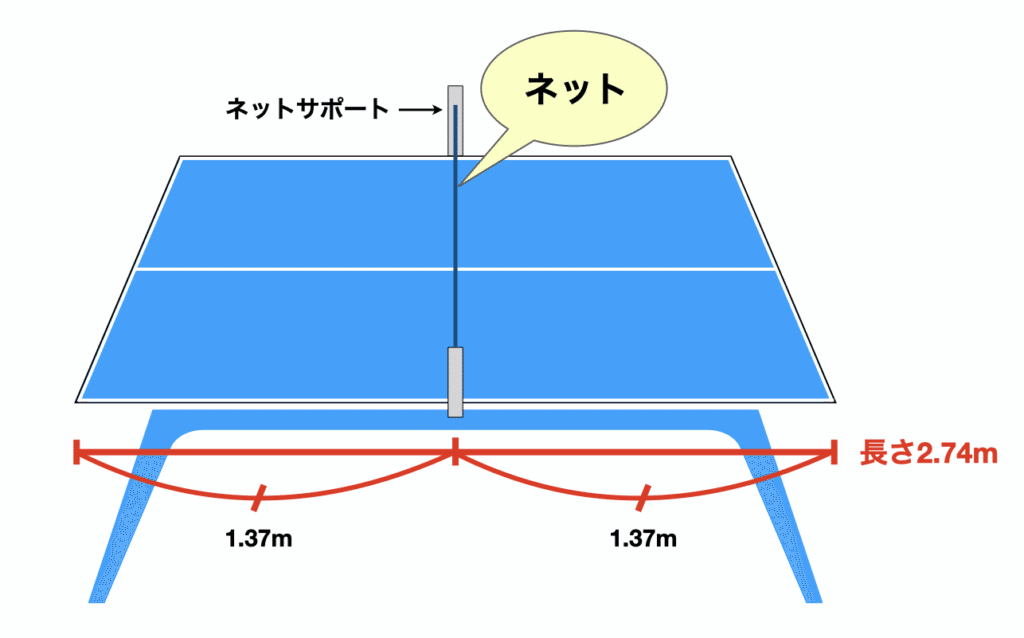

そして、下図のように、2.74mの辺をちょうど2等分するようにネットが張られます。

台の両端についているのは、ネットサポート(支柱)です。ネットの上部には、紐が通されています。これをサポートに渡して、固定します。

また、下の写真・赤い丸で囲った部分のように、ネットの両端が筒状になっているものもあります。こちらの場合は、サポートに被せるようにして固定します。

こうして張られたネットの高さは15.25cmで、台に対して垂直になるようにします。

白い線は、センターライン・サイドライン・エンドラインです。

下図のように、ネットに対して垂直に引かれた線で、台の真ん中のものがセンターライン、両端の2つがサイドラインです。そして、ネットに並行なものが、エンドラインです。

どれも、サーブを打つときのルールに関わってきます。ちなみに、センターラインの幅は3mm、サイドラインとエンドラインは2cmです。

1980年代まで、卓球台は深い緑色でした。しかし、当時の国際卓球連盟会長の荻村伊智朗さんが、青色の卓球台を発案・製作しました。これが、1991年の第41回世界卓球選手権と、1992年のバルセロナオリンピックで使用され、世界中に広まって今日の主流となったわけです。

以上が、卓球台の公式サイズ・国際規格です。

(2)「卓球台の公式サイズ」 バンビの部は高さ66cm

卓球台の公式サイズは、バンビの部では高さが異なり、66cmです。「バンビの部」とは、小学2年生以下の部のことです。

大きさは国際規格と同じで、長さ2.74m・幅1.525mです。

国際規格より高さが10cm低い理由は、ネット付近のボールを打てないからです。まだ体が小さいうちは、短いボールに手が届かず、ラリーになりません。

小学3・4年生の部からは、国際規格と同じ76cmとなります。

小学校は年齢に応じて、3つの部に分かれています。3・4年生の部を「カブ」、5・6年生の部を「ホープス」と言います。小学生の大会のことを、3つの部の頭文字をとって「ホカバ」と呼ぶ人もいます。ついでですが、中学校は「カデット」、高校からは「一般」です。

ネジの位置一つで、高さを変えられる卓球台も販売されています。英才教育の際はぜひ、この点をお忘れなく。

このように、バンビの部では、卓球台の高さは66cmです。

(3)「卓球台その他のサイズ」 エンタメ用の寸法

国際規格の他にも、色々なサイズの卓球台があります。家庭用やレジャー用のもの、卓上に置ける小さなものまで様々です。

家庭用サイズは、国際規格よりも一回り小さいものが多いです。天板の大きさはだいたい、長さが240cm、幅が120cm、高さが75cmです。6畳間にこれを置いてダブルスをすると、少し手狭に感じる大きさです。

家庭用サイズよりもさらに小さい、コンパクトサイズもあります。長さが180cm、幅が90cmと、国際規格の2/5くらいの大きさです。小さいので持ち運びや収納がしやすく、値段も安いです。本格的なプレーをしない人や、エンタメで楽しみたい方にはおすすめです。

下図は、各卓球台の寸法比較です。

このように、色々な大きさの卓球台があります。

♣まとめ

今回は、卓球台の公式サイズの寸法や国際規格、様々な大きさの卓球台について解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか!?

競技用の国際規格は世界共通で、バンビの部では高さが66cmです。また、家庭用に作られた小さめのものまで、色々あります。

あなたに合った大きさの卓球台は見つかりましたか!?

次回は、ラケットのルール規定と、大きさについての意外な事実をし、紹介させていただきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?