加害性・ヒロイン・演劇 - 『BEASTARS』2巻までの感想

あそこに描かれた動物は動物そのものではなく、擬人化された存在です。昔からフィクションではそうやって、窮乏した動物に人間の精神を託すことで、逆説的に人間の特質を強調してきた

千葉集「回転する動物の静止点」より

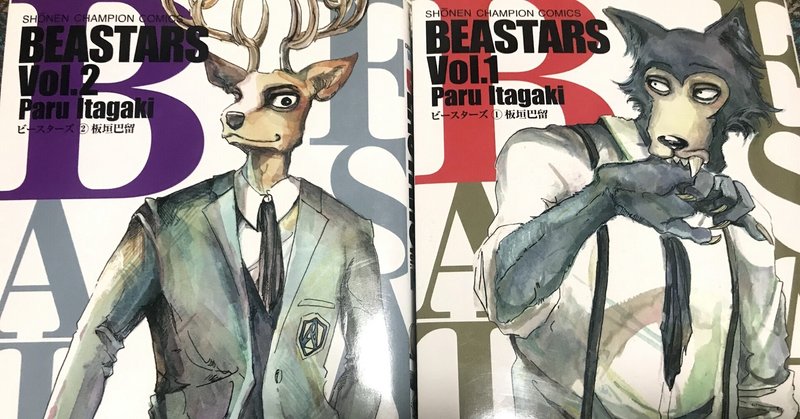

なぜかハードボイルド・スパイアクション漫画だと思っていた『BEASTARS』を2巻まで読んだ。以下ネタバレ有り

加害性とヒロイン

こんなにモロ「加害者であることにいかに向き合うか」がテーマの話だとは思わなかった。先日のnoteで言ったように、最近読みたいと思っていた作品そのもので運命を感じる。

同じく加害者性がテーマの『聲の形』で不満な点として、ヒロイン西宮硝子の造形がある。

端的に言うと「可愛すぎる」。古くから男性オタク向け萌え作品で消費され尽くしている典型的なオドオド天使系キャラで、せっかく「いじめ」という重い題材を扱っても、結局のところそれが西宮を「可愛く」消費するためのエクスキューズかスパイスにしかなっていない※。(読んだのちょっと前だから内容に即しているか自信はない。BEASTARS上げのために都合よくこき下ろしているだけかもしれない)

西宮はたとえ自分をいじめてきた相手でも、独りぼっちで無視されてきた自分に積極的に関わってくれた分だけ好意的に思ってしまう人物で、だから2人は結ばれた。つまり、いじめという加害がそのまま被害者にとっての利益にすり替わってしまう、ストックホルム症候群とかDV環境の子供と同じケースだ。いかに石田の贖罪とか西宮の偽善性を指摘する上野さんとかを描いても、根本的にはそういうことだ。

加害を良いことのように誤魔化すのではなく、決定的に悪いことのまま、その悪さを抱えた人物が自身の加害性と向き合って、他者と関わっていく作品が読みたかった。そして今の文は、そのまま『BEASTARS』の説明だ。

本作に感心した点は、主人公の加害性が向けられる被害者でありヒロインであるウサギのハルが、西宮のようには「可愛くない」ことだ。

いや、「なんでやハルめっちゃ可愛いだろ!」という声はもちろん理解できるが、男性オタク向け萌え作品の可愛いヒロイン像とは明らかに異なる。

というかそもそも人間ではなくウサギなのだが、それでも、「擬人化動物モノでウサギがヒロイン」とあらかじめ聞いて想像していたような、人間にとって消費しやすく上手くデフォルメした可愛いウサギではなく、もっとずっと本物のウサギ寄りの顔だったことに私は驚いた。(これはあくまでわたしの感覚で、「十分デフォルメしてるじゃん!」という声もあるだろう。二足歩行だし服着てるし。)

そしてハルの性格もまた西宮とは正反対だ。自分に寄ってくる多くのオスと関係を持って作中で「ビッチ」と呼ばれるほどのウサギなのだ。

もちろん、彼女がこうした造形なのは、相手役の主人公レゴシの性格から逆算して要請されたものだろう。

自己の肉食獣としての本能(加害性)に悩む臆病で心優しいレゴシに対して物語を進めるには、彼の本能を呼び覚まさせるほど積極的に自身の弱者性(メスであること、草食動物であること)を利用して生き抜いているハルでなければならない。

2巻でもっともしびれた台詞がある。

園芸部の庭園でハルと再会したレゴシは、彼女の包帯の理由を聞いてしまう。

「でも大丈夫よ きっと悪い夢でも見たのよ」とかわすハルの言葉を聞いてのレゴシの独白

「俺 彼女の言葉に 救われても追い詰められてもいない ただただ 目をそらせないでいる」

この台詞が本当に素晴らしいと思う。

多くの(男性オタク向け)作品では、得てしてヒロインの言葉に主人公は「救われて」しまう。もしくは「追い詰められて」しまう。(「ヒロインに追い詰められて罵倒されたい」というオタクの願望が結晶したひとつの形が「感傷マゾ」だろう。)

しかし、被害者ヒロインを描くうえでいちばん真摯な態度は、レゴシのように「目をそらせないでいる」加害者を描くことだと思う。

これは前から思っていたことではない。このシーンを読んで初めて「あっ、こうするべきだったのか!!!」と気付いた。

つまり後付けでこの台詞を正当化するロジックを自分のなかに組み上げたわけだが、わざわざそんなことをしてしまうほどに、この台詞のインパクトはすさまじかった。

たしかに「救う/救われる」関係性とか、「追い詰める/追い詰められる」関係性とかがオタクは好きだ。(主語デカ)

そうした関係性はわたしたちに麻薬のように簡単に快楽を与えるし、二次創作をして更に快楽を再生産する機会さえも与えてくれる。

でも、「加害者/被害者」という現実に確かに存在する関係をフィクションとして描くにあたって、本当に必要なのは、われわれ読者が安直に気持ちよくなれる記号的装置ではなく、もっとフクザツで、「何だかわからない」──ここでレゴシが感じたように──「〇〇でも〇〇でもない」という否定形でしか言い表せない感情に基づく交流じゃないのか。と、偉そうにも思ってしまった。

今後、レゴシとハルの関係が進展するならば、2人の加害者性/被害者性が浮き彫りになるだろう。

この対立を愛だのなんだので誤魔化してそのままハッピーエンドに行くのなら凡百の凡作と変わらないが、ここまで読む限りそうはならないであろうと信じられる。

演劇と擬人化

それから、演劇の使い方が上手すぎる。

漫画においてキャラに演劇をさせる展開は、「青い花」「放浪息子」「やがて君になる」など、少女漫画や百合漫画でよく見られるが、本作はそのどれとも異なる。

草食動物(アカシカ)のルイが主演で死神の役を演じ、やられ役を肉食動物が演じる"意義"にルイが自覚的である。というか、明け透けに全て言ってしまうところまで含めて全部が大事な描写になっている。

肉食動物と草食動物が共存する学園という突飛な舞台で「本能=加害性」とどう向き合うか、というテーマを設定しておいて、演劇部を話の中心に据えるのはこの上なく正しいというか、「この手があったか!」と首肯せざるをえないやり方だと思う。

そもそも「加害性とどう向き合うか」といういかにも政治的で現実的なテーマを、動物を擬人化した漫画で扱うこと自体が、「現実に存在する課題に、創作物を通して現実のままでは出来ない方法で向き合う」取り組みだ。そしてそれは、作中の現実において存在する「肉食は草食よりも強く、加害できる」というシステム=課題に、演劇という創作物を通してしか出来ないやり方で向き合うことと完全にパラレルだ。

すなわち、

われわれ読者にとっての現実世界

→『BEASTARS』作中の現実世界

→『BEASTARS』作中で行われる演劇世界

という三段の入れ子構造をとっており、3項を結ぶ2つの矢印は形式的に同じ働きをしている。

これら2つの矢印によって、本作中の描写をわれわれは、単なる架空の(われわれとは無関係な)動物の話としてだけではなく、われわれに身近な現実の社会構造の話の比喩として読むことができる。

ここまで書いておいてアレだが、もちろんフィクション内のあらゆる描写に「これは〇〇のメタファーだ!」などと、自分に卑近で理解しやすい物事へ咀嚼する鑑賞態度はけっして手放しで褒められるべきではない。自分に都合の良いように作品を解釈し利用する様は下品だと言ってもいいだろう。わたしのこの感想だって下品だ。わたしは今のところ本作をこのような下品なやり方でしか鑑賞することができない。これはわたしの落ち度である。

ついでにもう1つつまらない解釈を披露しておくと、そもそも「自分に都合の良いように作品を解釈し利用する」ことのメタファーとして、「人間に都合の良いように動物を解釈し利用する」本作の動物擬人化設定がある。あらゆる動物擬人化モノはこの根本的な下品さ、言い換えれば加害性を無視することはできないだろう。あらゆる創作物が現実の都合の良い解釈・利用であることと同様に。

他に良かった点

肉食動物の優位性をそのまま自己実現に結びつけるトラのビルは流石に露骨なキャラ造形だなぁと感じたが「おそろいの模様を背負おうぜ」の迫力といったら凄い。わたしのようなひねくれた読者を有無を言わさず台詞と画のセンスでねじ伏せてくるのが最高。

また、その後のレゴシの「そう言うなら爪痕もっと残してみろよ。全身シマシマになったって俺はお前と同じにはならない」という返しも(ややヒロイック過ぎるきらいもあるが)キレッキレでしびれた。

※『聲の形』の西宮が「可愛すぎる」のはむしろ物語の問題意識を進展させるための意図的な設定である、という意見もある。

『聲の形』でも、西宮は「可愛すぎる」という致命的な問題を抱えている。恐らく意図的に、西宮は主人公の自己嫌悪を解消する救済装置として都合の良いキャラクターを付与されている。だからこそ主人公は却って「果たして許されていいのだろうか」と煩悶することになるのだ。

LWさんが言うんだからそうなんだろう(権威主義)

ただし続いて「その試みは実ったとは言い難い」とも書いている。

オタクがキモいからという理由だけでなくとも、外的な様々な理由からヒロインはどうしても可愛く造形されてしまう運命だ。このフィクションのルッキズム問題に対して「人間ではなく動物を描く」のは有効な手段であるかもしれない。

奇しくも現在ソシャゲ界では動物美少女化コンテンツが隆盛しているわけだが、人間と動物、現実とフィクションの関わりの倫理や政治性についての議論は今後ますます盛んになると期待している。

続きました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?