より楽しいキャリア、エキサイティングな人生を生きるために

受け身の姿勢で楽しめる仕組みが崩壊した

高校生まで人生の判断が必要な場面に遭遇すると、周囲の人が手厚いサポートしてくれた。また、学校が励むべき内容を指示・啓蒙してくれた。大学生になると自由を謳歌させられ、その後社会人に進む中で、徐々に私たちは自分自身で何を学び、何を喜び、何に悲しみ、何のために働くのか、どんなキャリアを歩むのか判断するようになる。

日本では、良い大学に出て、良い会社に入れば、それでいいという風潮が残っているが、それはもはや風前の灯火である

テクノロジーの革新と伝播の速度が、インターネット・国際移動の利便さにより、指数関数的に上昇した社会では、これまでの常識の延長線上で生活していては、これまでの普段の生活を維持するのもこれからの時代では困難である。

そのような時代において、社会、地域、組織、チーム、個人に有益な提供価値を届け続けられる人材になるための、スキルと経験を身に着ける方法について書きたいと思う

コロナによって、今までの価値観の変化が急激に起こっている特にこだわって真摯発信することを生業としていた人たちにとって、受け止めてもらえない現状における喪失感がかなり大きなものになっていると思う。

大企業においても、社内の利害関係を複雑に絡み合う中で、政治力をつけ忖度と派閥において、自分のキャリアを左右される形は望ましくない。古いキャリア感の人であればそういったアプローチから達成感ややりがいを見つけていけるとは思うが、、僕の価値観から捉えるとそれって残るものが少ないんではと感じたりする。

会社を変えるためには、派閥や特定の人に肩入れするのではなく、関係する役員やミドルマネジメント層全員を口説くいくしかない。そんな胆力ないけど、この会社はこの会社で好きでできる範囲で貢献するという形があってもいいんではないか。

これを描いている基本的な考えとして、時代の変化の速度に日本という国や組織は、ついていけないという理解がある。これは滅亡に向かっていると言っていい状態である。これには、日本の社会構造的問題が多いにあるように思う。日本はある側面から見れば完全なる社会主義国家である。持ち合い株式。老朽化した組織や技術しか持たない企業が死滅しないシステム。一度雇用したら基本的に定年まで雇用しなければ行けないシステム。日本は、ピラミッド構造の中で誰も死滅しないシステムを築きあげた。それはその時代の一地点に本当に素晴らしいシステムであったと思う。その結果、経済学者も驚くような経済成長を遂げた。その成功体験が大きすぎたのか、人工構造や技術革新の速度が変化しても痛みを伴う変革は起こせずにいる。社会システムの変化の遅れは、人々の幸福度レポートや経済成長の度合い、日本政府のGDP比数倍の負債などで表面化してきている。サイクルが逆回転する時は一瞬であることが多い(トルコの通過下落、日本の敗北宣言、倒産通知、)悪いニュースはみんな観たくないし、知りたくないし、伝えたくない。重要なことは正しい挑戦をし、正しい失敗をし、改善し続けること。その幅感を間違えないことが重要である。そういった大層な危機感を持ってしまったので、しがない経験の中たどり着いてきた人生とキャリアを楽しむための原理・原則を描いていきたいと思う。

人生の成長曲線と成長ループを習得し、自己確信がモテる人材になること

1.ビジョンを持つ 2.ビジョン達成までの道を描き続ける 3.ビジョン成功までの道筋のキーポイント解像度高く捉える 4.キーポイントを実現できる手段を見つけ出し、スキルや仲間を習得する 5.実践する 6.内省する 7.改善する

このループを自身で描き続けよう。

1.ビジョンを持つ

すぐにビジョンを持てる人はいない。初めは好奇心が湧き上がり、情熱を燃やせるものにチャレンジしよう。その結果、個性あるビジョンが見えてくると思う。僕の場合は、テクノロジーへの興味から始まり、デザインへの関心が高まり、人に伝えることの難しいという個人的な課題感から「テクノロジーとデザインを用いて、伝え方を変えていく」というビジョンに行き着いた。

2.ビジョン達成までの道筋を描く

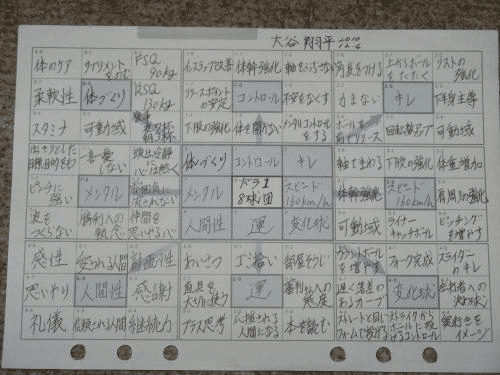

ビジョンなんというものは、すぐに達成できるものでもないし、一人で達成できるものでもない。すぐに達成できるのだとしたら、それはビジョンでなく目標である。プロ野球の大谷翔平選手のお話が有名である。

出典:スポーツニッポン

上記のように達成したいビジョンへの目標設定を個人に合わせた形で適切に描き進めていく方法が適切に思う。

ビジョン達成のキーポイントを適切に見つけることはとても大事なことだ。このキーポイントの設定を間違ってしまうことはとても多いように感じる。例えば、「お金をたくさん稼ぎたい→会社の中で偉くなる→有名な会社に入る→いい大学に入る→大学に入るためにたくさん勉強する。」これが間違ったキャリアの作り方というつもりはない。ただ、こういった事例を大企業の中にいると多く見受けるが、そこになぜやるのか?という目標がない人が見受けられる。なぜそれに取り組むかがないとどこかで成長が止まってしまっている。作業的に人生を送っている人が多いように思う。個人的にはそんな人生はつまらないと思う。人生は、どんなゲームよりもハードモードであり、可能性と色彩に溢れている。そんな人生にどんな旗印を立てて、船を漕ぎ出していくのか。その人生設計・設定方法を他人に委ねる・レールに乗ることほどもったいないことはない。人生の道筋の描き方で困難な旅も美しく楽しく、思い出深くなるものだ。

3.ビジョン成功までの道筋のキーポイント解像度高く捉える

キーポイントの解像度の高さによって、成功の可能性と失敗の質が変化してくる。重要なことは、現実世界がこれまでどのように形成されてきて、今後どのような方向に向かっていくかを理解することである。

現実を分析し、現実世界に合わせて自分の想いやスキルを放出できる力重要である。現実世界の分析を高めていくとその先には、プライドではなく確信が芽生える。

現実を無視したチャレンジをした場合には、それは危険をおかした結果災難を招くことになるか・成功までの最短距離でない道のりを歩んでしまうかどちらかだ。もちろんチャレンジする前に十分な現実分析の範囲を定義できるケースはまれであったり、大変難しい作業である。一つのチャレンジに対して、本質的なキーファクターをいくつか定義すること(定義の仕方は、階層構造・ステップ構造・因果関係など)により、進む道を定義することが重要である。現実を分析するためには、 人、自然、組織文化、経済(国、企業、金融商品、商品、ビジネスモデル)、政治、社会、技術(エンジニアリング、サイエンス)、デザイン(プロダクト、ux、アート)を誰よりも精度高く、過去と、未来を複雑に構造化し続けること。これを分析する解像度と深さ・広さは、人それぞれの得意・不得意と成し遂げたいことで変わってくるだろう。視座も重要であるこの視座の感覚はどうも後天的に理解できるものらしい。現実を分析するためには、エンジニアリング・サイエンス・社会・経済・政治がどのような歴史と基礎的な考え方で成り立っているか正しく理解する必要がある。飛行機がなぜ空を飛べるのか?なぜ核エネルギーが膨大なエネルギーを発生させるのか?内燃エンジンの炎症効率が100%に達することはないのはなぜか?音はなぜ聞こえるのか?音より光はなぜ早いのか?本能寺の変はなぜ起きたのか?日本の神武景気はなぜ起こったのか?リーマンショックをなぜ予測できない人が多かったのか?現実を理解した中で最高にリスクが高い夢を追いかけ、最高の失敗をし、改善していくことで最高にエキサイティングな人生を送っていけると思う。世の中の当たり前を疑って新規性のある物事を起こすことがこれまでも・これからも重要な能力となっていくことには疑いの余地がない。

4.キーポイントを実現できる手段を見つけ出し、スキルや仲間を習得する

リスクをとってビジョンに向けて突き進むということは、決意・忍耐・しぶとさを必要とする耐えがたい現実に直面することでもある。自分自身の力のなさ、自分自身のちっぽけさを広い世界において多いに味わうであろう。そういった時に、それを一緒に楽しんでくれる仲間を集めることと妄想を確信に変えていくためのスキルを身につけていくは、その道のりを楽しむために重要なことである。

5.実践する

何よりも重要なことだ、実践しないと失敗できないし、成功もできない。日本の教育機関から生み出される人材は、チャレンジ(実践できない)人材が多いように思う。「他者が設定した課題に対して、ベストと思われる回答を導き出す平均的な能力に優れている」が、「自分自身で設定した前人未到の課題に自分自身でチャレンジしている人」は少ない。このnoteは、自分自身でビジョンを創造し、ビジョンへの道筋を描き続けられる人が増えたらなと思い自身の体験も踏まえて、ノウハウ集的に描いていきたいと思う。

6.内省する

失敗することは最高の成長体験だ。ビジョンに向かって取り組み、失敗できなかった時、それはキーポイントの設定が甘かったか・自己評価が課題であることが多い。1-5までのステップにおいて、考え抜き切れていない項目がないか再度点検しなおした方が良い。実践が終わったタイミングで分析が必要である。分析は、定量的(ロジカル)と定性的(人間中心)両方の思考で、キーポイント毎に適切な重みづけを行い評価する必要がある。評価手法については、別記事に詳細を記載していきたいと思う。気を付ける点のヒントとして、少しだけ事例を記載しておく。

もっともやってはいけないことは、他責・環境せいにすることである。他責思考になったとき、それは人生最悪の判断である。それは、人との関係性や物事が置かれている現状、組織の文化・ルールなどの因果関係を適切に分析してきれていない・もしくは分析することを諦めた時である。それは敗北宣言に他ならない。

年齢や経験を重ねてくると自分自身の経験や分析を過信し、「こうあるべきだ」という考えに固執することがある。よくいう老害である。納得いかない異なった判断や決定がされたのだとしたら、そこには異なった認知を生み出した価値観(物事の優先順位や経験。主に成功体験が存在する)それを特定するところまで分析し、それでも自分の考えの方が正しそうに見えるのであれば、分析結果に基づく優先順位を変更させる翻訳・伝え方を検討しよう。それが実践できないのであれば、現実の道理に反するもしくは立場・権力の問題でどうにもならないのである。その場合、課題設定から見直そう、それでも難しい場合目的設定の修正が強いられるであろう。そういった場合には、より大きな課題・目的に修正することで解決方法が見えてくる・もしくは後悔のない決断が下せることが多い

7.改善する

内省の結果から今まで考えてきた概念に囚われず、ビジョン、キーポイント、道筋の見直しをする。複数並行して取り組んでいる内容の因果関係を整理し、全体設計を見直す作業を定期的に行う。初期の頃は、ビジョンが定まっていない。キーポイント設定の精度が正しくない。プロセスが最短経路でないなど問題だらけのはずだ。それらの精度を少しずつ改善していくステップを繰り返すことで、世の中の原理原則が見えてくる瞬間に出会うだろう。次からは、原理原則に注意し、改善することで劇的な成長プロセスを体感していける。

まとめ

挑戦し続けることは、簡単なことではない。リスクを追って挑戦をする時、それは苦痛を伴う。苦痛の先には喜びや成長があるというプロセスを体感的理解しよう。自分や社会、組織の不完全さを知ることは、苦痛を伴う。それは物事をよりよくしていくために必要なプロセスである。不完全な部分と向き合い内省する時人は1番成長する。

「夢を描き具現化する人 構想を描き具現化する人。夢を描き実現する人は全体像も詳細も正しく把握する。夢を描き実現する人は、強い好奇心・納得のいくことをしたい欲求・自分一人で考える傾向・型破りな夢を見る欲求、目的を達成のために現実な解決策とやり切る決意、他人の強みと弱みを理解、相反するような考えを理解できる。全体像と細部を等しく重要と捉えて、視座を入れ替えることができる人。」こういう人ってほぼあったことがないので、こういうことができる人をもっと増やすことで良い社会・良い人生・持続的な地球が育まれていくのではないかという想いで描いてみました。夢を描き続ける人は、孤独で辛いと思うので共感できると思う。今まで出会っているかもしれないが、出会っても一人で考えるので本質的に交わることは少なかったような気がする。夢を描き具現化していく人になりたい人は、少しずつですが、ノウハウを共有できればと考えています。

この「人生の成長曲線と成長ループ」プロセスや注意点を見える化していくことに共感いただける人は、サポートお願い致します。サポートいただいた費用は、今回記載した「人生の成長曲線と成長ループ」の詳細作成のための資金とさせていただきます。

よろしければサポート願います。 いただいた、サポート費用は猫のえさだいとして活用させていただきます。 お金があまったら複業によって、個人の想い主体となって実現されている社会を作る活動費用にも活用させていただきます。