岡﨑乾二郎「頭のうえを何かが」

《Documenting20231221》

岡﨑乾二郎「頭のうえを何かが」

於:南天子画廊

アラザル同人の前田礼一郎と銀座ギャラリー巡り。いわゆる「ア美研」と我々が呼んでいる会。お目当ては南天子画廊で開催中の岡崎乾二郎の個展で、2021年10月に重篤な脳梗塞によって倒れた岡崎が入院中に描いていたドローイングと、最近作った陶土の立体などが展示されていた。

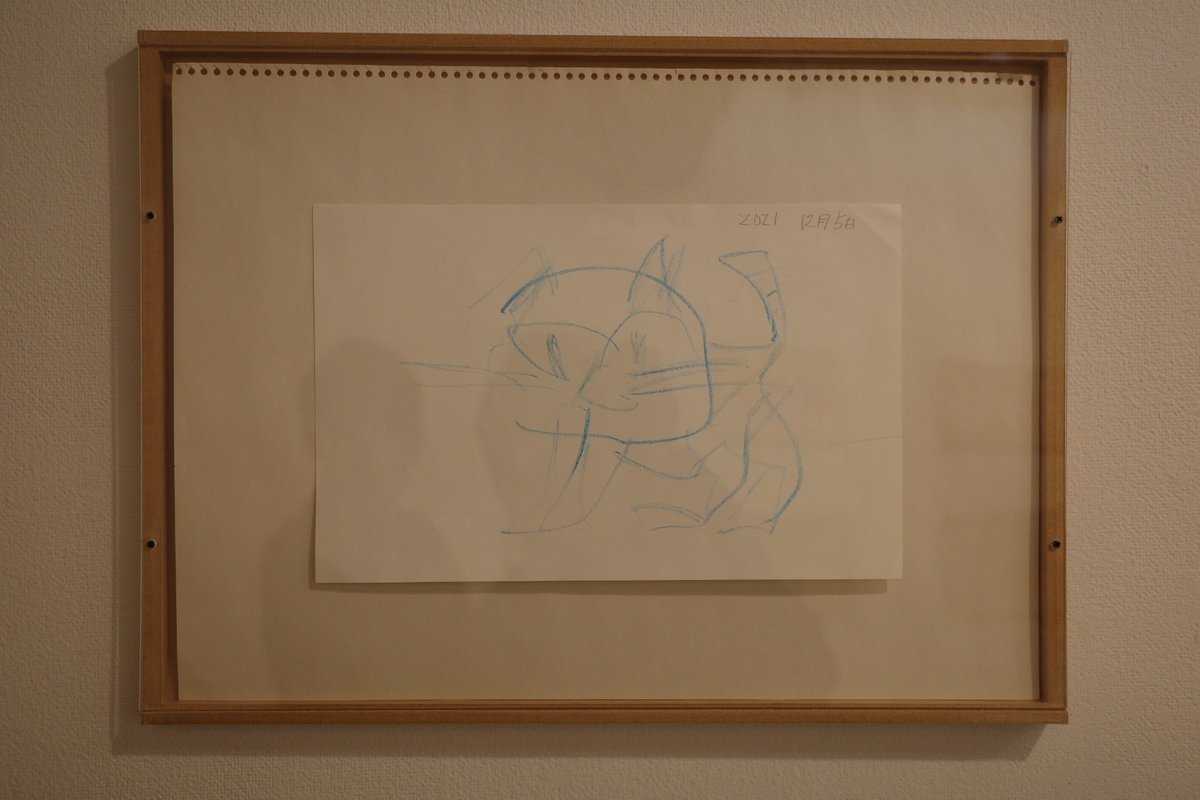

ドローイングに描かれているのは「ポンチ絵」シリーズを思わせる漫画的な具象画(このような絵を岡崎は「絵画の紋切り型」と表現している)。発症直後は右半身がまったく動かなかったそうだが、なんとか色鉛筆を握れるようになった頃に描いた絵も、筆圧が安定せず、線はあちこちを飛び回っている。これらの線は「手と頭が離れている」(岡崎)状態で描かれたもので、意識や意図を完全にはみ出している。その画面からは、思うように身体をコントロールできない苦しさが伝わってくるようだった。しかし日を追うごとに線は安定し、翌年4月には金魚鉢越しに大きく歪曲した手といったものまで描けるようになっていた。中でも胸を打つのは、発症から2ヶ月半後に初めて現れた風景画で、鮮やかな色彩に強い生命力を、素朴なイリュージョンに回復への祈りのようなものを感じた。

また、岡崎のInstagramにも写真がアップされていた陶土の作品は、格別に素晴らしかった。動かなくなった右足を思わせる形に象られた粘土は、どうやら焼成していないようだ。ざっくりと削り取った足の甲の部分は、フラットな表面に一気呵成の勢いを宿しつつも、面からはみ出した粘土片や面と面の境界の盛り上がりに、メディウムの粘性と手触りを感じる。穴の空いた部分をよく見ると、これが粘土を折りたたんだ際に出来た空洞であることもわかる。側面は作業台の上で揺すったようななだらかな丸みを帯び、こねる過程で折り重ねられた層や、手、作業台の跡も見える。作品の全体、そしてあらゆる細部から、メディウムと手の力学が「聞こえて」くるようだ。作品は行為の記録媒体であるということを強く意識させる。

本展覧会は、前述のドローイングと岡崎の述懐を収録した書籍『頭のうえを何かが』の発売記念として行なわれたものである。書籍の中の岡崎の言葉からは、脳梗塞発症直後の混乱がいかなるものだったかが伝わってきた。私も2021年2月、自転車の自損事故により頚椎の神経根を損傷し、腕が動かなくなったことがあった。首を固定されて病院のベッドに寝ている間、「今までたいした怪我も病気もなく楽しく生きてきたのだから、こういうことがあるのも仕方ない」と妙に達観することもあれば、次の瞬間には「これからの人生は隻腕で生きることになる。もう好きなトレーニングも一生できないのだ」と涙を流したりした。明確に精神の危機であった。岡崎の述懐を読むと、彼もまったく同じような精神状態にあったことがわかる。とともに、自身の作家としての・教育者としての経験から、身体の「可塑性」を信じ、失った機能を取り戻すために不断の努力を続けた精神力には圧倒された。ストローク(脳梗塞)は自分にとって恩寵であったと語る岡崎が、病によって得た啓示とは、「道具」は身体の声を身体の外から届ける媒介であるという気づきだったそうだ。紙、絵具、粘土、壁のスイッチ、ペットボトル、地面といった手応えあるものとの応答の中で、身体の意志を意識が捉える。それが造形のみならず、生きるということの核心である、と。2年後の今、こうして展示されているドローイングや彫刻は、自らの肉体を作り替え、芸術の核心を悟った作家の精神の記録であるとも言える。

その後、ギャラリー小柳で熊谷亜莉沙「神はお許しになられるらしい」、資生堂ギャラリーにて「第八次椿会 ツバキカイ8」を見てから、蔦屋書店で本を眺めながら仕事の話。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?