体育館で初のトライアル

前回の記事はこちらです。

いよいよ今日は体育館で「スタミナ貯金走」トライアル。初の実戦でQRスキャンにチャレンジします。

授業のはじめに先生から紹介され、私から挨拶と自己紹介させてもらいました。

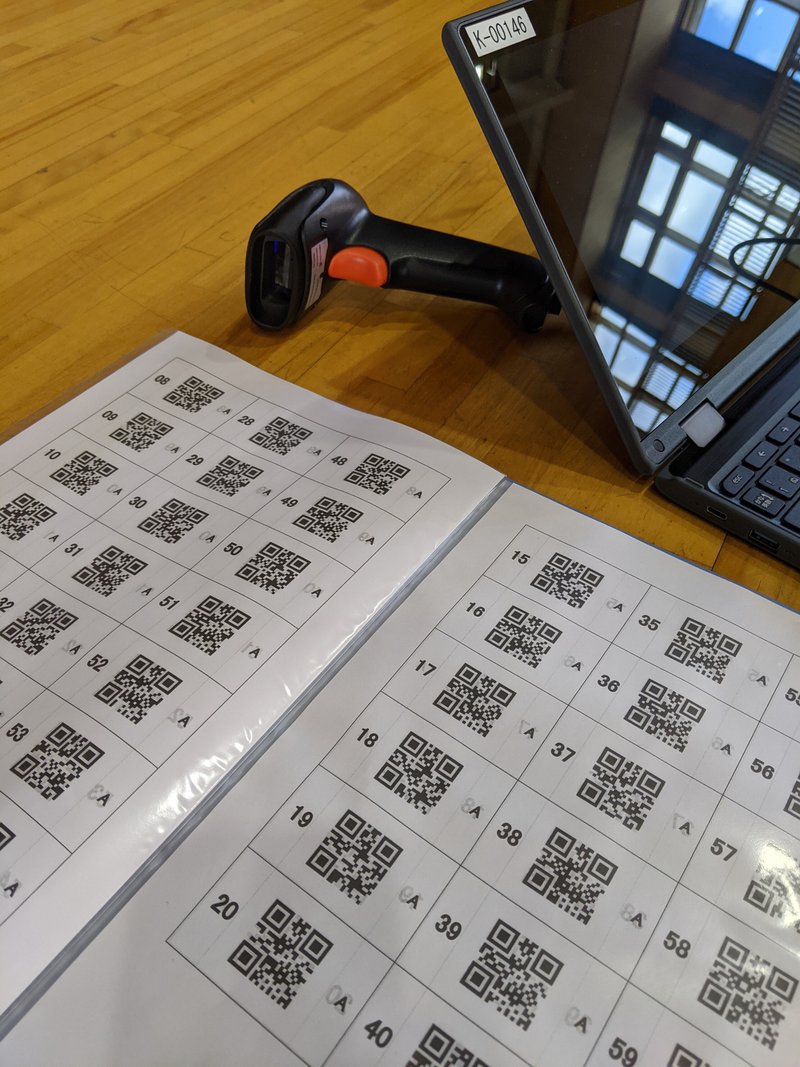

体育館に集まった児童はQRIDをカードケースに入れて持っており、首から下げたり、ポケットに入れたり準備万端。

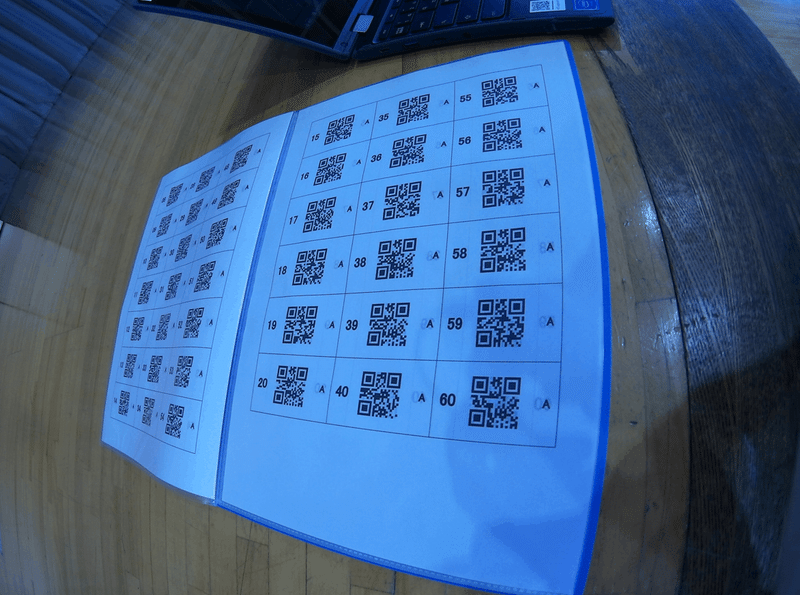

測定値(シャトルランの回数)入力用のQRコードはA4サイズのクリアファイルに入れてありスキャナーをかざして読取ります。

スタミナ貯金走のシャトルラン測定時間は次のようなルールが決められていて中学年の3年生は4分間のシャトルランをがんばります。

低学年(1・2年生): 3分間

中学年(3・4年生): 4分間

高学年(5・6年生): 5分間

今回初回のトライアルということで3分間でのチャレンジをすることになりました。

スタミナ貯金走はクラスをA,B,C3グループに分けて先ずAグループの児童が走りBグループの児童はペアになった友達のシャトルランの回数を数えます。

Aグルーブが走り終えると測定係のBグループのペアと一緒に先生のところに駆け寄り列を作ります。

走った児童がQRIDを差し出し先生が児童のQRIDをスキャン。

次にペアの児童が口頭で先生に実績回数を伝えると、先生がクリアファイルから該当の回数QRコードを探しスキャンます。

同様にBグループ、Cグループがチャレンジしてデータ取りをしました。

連続入力した結果こんな風にデータを集めることが出来ました。

シートの奇数行にはQRID、偶数行には測定値が入っています。

このデータをもとに個人別の実績表を作っていくのですがデータの欠落・重複等が有ると後々修正の手間が増えます。データ採取後すぐに異常有無の確認をすることが重要です。

Spreadsheet関数で個人別実績表を作ろうと思ったのですが、なかなか良い案が浮かばなかったのでGAS(Google Apps Script)でフォーマット変換プログラムを書きました。

流れとしてはSpreadsheetにスキャンデータを読み込んだ後、メニューから「QR個人別データに展開」を選びます。

取り込むデータのシート名としている回数(数値2桁)を入力します。

データ名の確認メッセージに答えるとデータ編集が始まります。

データ編集処理の入出力件数を表示します。重複データが有るとエラー表示して先には進めないようにしてあります。

処理件数(人数)を確認

処理件数=人数 を確認し問題なければ次へ進むとシート[持久走記録全校]に追加して処理が終わります。

データの妥当性確認として、QRID重複や実績回数データの欠落が有ればすぐに元データに戻って修正できるようエラー状況を見える化しました。

シート[cleaningData]には左から「入力データ」「QRID順に並び替えたデータ」「QRID重複を削除したデータ」「計測値降順(成績順)に並び替えたデータ」が並んでいて件数による「判定結果」も表示しています。

体育館でのトライアル結果にはデータ異常は1件も無く綺麗にデータ採取が出来ました。

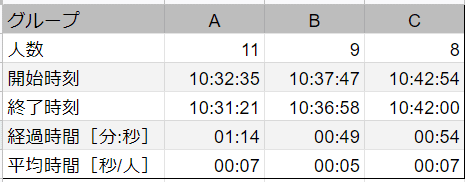

タイムスタンプを利用して読み取りスピードも計算してみました。

データ入力の平均スピードをグループ別に計算してみました。

・Aグループ 7秒/人

・Bグループ 5秒/人

・Cグループ 7秒/人 でした。

この僅かな時間で正確にデータ取り出来るのは大変魅力的ですね。

更なる入力時間の改善を求めるならクリアファイルに入れた回数のQRコード配置間隔と並び順に調整の余地がありそうです。

QRコードの誤読(間違ったQRコードをスキャンする)時のエラー発見をしやすくするためQR回数表を縦にカウントアップし印刷していましたが、横方向に並べればもう少し速くなると思います。

おまけに1分あたり平均回数を算出し人数分布のグラフを作成してみました。

データの集計都度、最新グラフが生成され、png形式で蓄積用フォルダに自動保管しました。

ちょっと横道にそれてしまいましたね。

次回はQRデータ収集都度自動的に変化する「個人別順位表」について説明したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?