物部守屋という英雄の一人

はじめに

物部守屋という人物をご存知でしょうか?

一般に日本書紀の記述から仏教の導入に反対して聖徳太子・蘇我馬子と対立した人物と理解されております。この対立を丁未の乱と呼び、ここで守屋は矢で射抜かれて命を落とします。

物部氏のトップであった守屋が亡くなることで物部氏の権力は堕ちていったとも理解されています。

波久怒神社の伝承

しかしながら、守屋はここで生存しており東へ逃れたという伝承が残っています。

下記はその一つ、滋賀県長浜市、波久怒(はくぬ)神社の伝承。

物部守屋が当地まで落ち延びて萩生翁として里人に書を教えたと言います。

諏訪に伝わる伝承

また、下記は長野県諏訪市と伊那市の間にまたがる守屋山の山頂、守屋神社の奥宮です。

諏訪周辺に残る伝承では物部守屋の息子・武麿は諏訪までやってきて一族は現地一族の守矢氏と交わっていったようで、神長守矢資料館には武麿の古墳があります。

守矢家と物部守屋。「もりや」で重なるのは不思議ですね。

守矢家は諏訪大社の神官家で中世の記録にはミシャクジという神を諏訪氏の童子に憑依させる儀式を行っていたとされます。

正確にはミシャグジという石神とソソウ神という蛇神の子を諏訪氏の童子に降ろし、大祝なる現人神となすものであり、この儀式に関わる幾つかの家のトップが守矢氏ということです。

守矢氏の祖先神は「洩矢神」。「もれや」です。諏訪大明神画詞において、建御名方神が諏訪入りした際に抵抗した神です。この戦いに洩矢神は敗れますが、建御名方の恩赦?により共に諏訪を治めていくことになります。

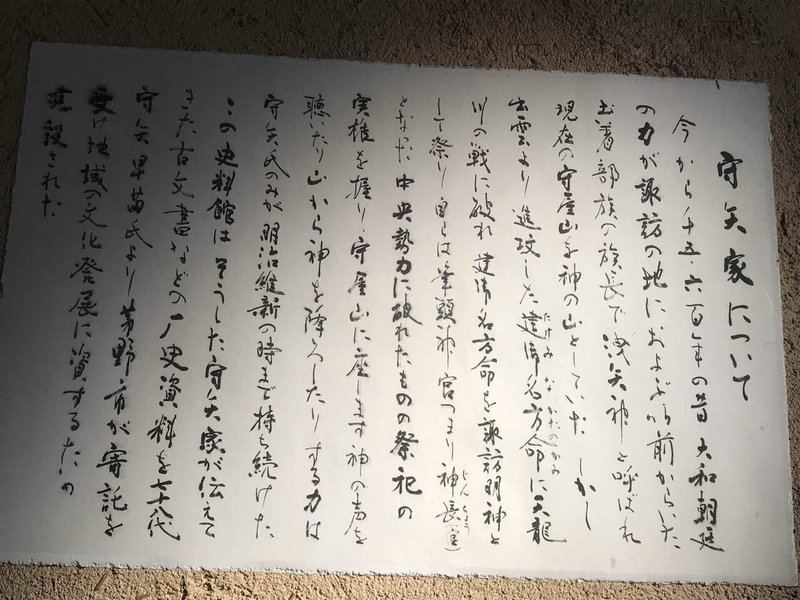

下記は神長守矢資料館に残る、洩矢神と建御名方の戦いの様子を残したものです。

この記述は結構衝撃的で、洩矢神と建御名方命の戦いが1500〜1600年前のことだと書かれています。

物部守屋の没年は587年とされています。100年前後の食い違いは記紀においては誤差と考えてよいでしょう。上記の建御名方命は物部守屋(の一族)と考えてよいのではないでしょうか。洩矢神と建御名方が争い、和解して、共に諏訪を治めていくことにしたという神話は、物部守屋の一族が諏訪に入ってきて原住民である守矢家と交わっていったことの暗喩でしょう。

余談ですがこの守矢家は出雲王家の末裔ではないかと考えております。出雲口伝において王家である富家はクナト神(塞の神)、アラハバキを信仰していたと伝えられ、後にこれらをクナト神は地蔵信仰、アラハバキは弁財天信仰に隠して信仰していた、と伝えられます。

お地蔵さんは男根の形をしている点でミシャグジにあたるでしょう。

弁財天は瀬織津姫とよく言われ、瀬織津姫は白蛇であり、ソソウ神にあたります。

建御名方命ではなく御名方「富」(ミナカタトミ)の一族が守矢家であったと考えます。

御伽噺

物部守屋の話に戻ります。以下は私が以前、物部守屋について調べていた際、息抜きにベランダへ出て煙草を燻らせていたときに「降りてきた」御伽噺です。

この時代、日本列島を一つの国、「和をもって尊し」となす国とするため、最大の障壁になっていたのは宗教でした。それぞれの豪族がそれぞれ好きに信仰形態をもっている状態では国の共通認識を形成することができません。同じ価値観をある程度共有しているからこそ国というものは維持されるのです。そこで当時のエスタブリッシュメントであった者たちは仏教を導入することを考えました。ヒンドゥー教やミトラ教を内部に抱えていたり、後世に神仏習合やキリシタンの隠れ蓑になったことからもわかるように、仏教の内部に取り込み、一つにする力に目をつけた形になります。

とはいえいきなり仏教を導入しても豪族たちからの反発は目に見えています。このとき必要なのは誰もが納得する、仏教を導入するに至るストーリーです。

つまり、仏教を批判し、古くからの神道を代表する人物が冷徹で悪逆非道な人物で、それが仏の加護の力で倒される、という流れが必要になるわけです。

その冷徹で悪逆非道な神道の代表人物の「役」が物部守屋だったわけです。

この御伽噺は私に降りてきたものですが、どうやら中世にも同じことを考えた者がいるようで、「逆臣守屋は仏道を伝えるために悪を演じた」というような趣旨の伝承もあるようです。

物部守屋の伝承には他にも様々なものがあります。それらを繋げて彼の「ミッション」を読み解いていきます。

・善光寺について

四天王寺、元善光寺、善光寺、甲斐善光寺。

これらに物部守屋の胴体がバラバラにされて納められているといいます。

物部守屋が建御名方としたとき、初めてミシャクジをその身に宿した人類といえます。その肉体をバラバラにして各地に埋める、というのはやはり封印の印象を受けます。

下記の記事でミシャクジとは地母神ではないかとお伝えしました。

諏訪大社をはじめ中央構造線上に古代からの由緒ある神社がいくつも建てられていることから見て、

古代の人々は地面から出る気の流れを感知できていたと考えることができます。

そして、その気の大元である地母神をタケミナカタの一族に封じて、バラバラにして各地に埋めた、ということです。地震などの災害を恐れたのかもしれません。

・守屋山の伝承

この地の人々は雨乞いをする際に守屋山山頂の物部守屋の祠に参拝したそうです。そして、雨が降らなければ守屋の祠を蹴り落として怒らせることで雨を降らせたそうです。

・御頭祭の伝承

諏訪大社の御頭祭の古い時代の様子では以下のようなことが伝えられています。

「贄柱に神使が縛り付けられ、神官に小刀で刺し殺されそうになったところを馬に乗った諏訪の国司の使者に止められる。」

人身御供があったことを伝えている儀式ではないでしょうか?

光善寺の早太郎にしろ、高志の八岐大蛇にしろ、中部一帯に人身御供の痕跡があります。

災害や雨乞いのために人身御供を行っていたのでしょう。

重要なのはそれがいつ頃か「なくなった」、ということで、「なくした人物」がいるはず、ということです。その人物こそ、物部守屋=建御名方と考えるのです。

・結論

これらの前提から導き出される物部守屋のミッション、それが下記になります。

・悪役として敗れることで仏教導入のストーリーをつくる。

・一族を率いて諏訪に向かい出雲の生き残りたちとの融和を計る。

・自らの肉体を使い災害を起こす地母神の封印を行う。また、災害のためにしろ、雨乞いのためにしろ、人身御供をやめさせるために、代替案として自らの祠を蹴り落とす等の新しい信仰スタイルを提示して現地民を納得させる。

まさに英雄といえる人物ですね。

聖徳太子がつくった、「和をもって尊しとなす」、日本という「厩戸」。

それを守るのが「守屋」ということです。

実は日本という国はこういった英雄たちによって存続してきた国なのです。

彼らの築いた未来の先に生きる私たち。

そんな私たちはどんな未来を次の世代、次の生き物たちに残せるでしょうか?

いったい何を残せるのでしょうか?

考え続けていきたいですね。

ここまで見ていただき本当にありがとうございます。

機会があればこの先の話もできたらと思います。

さらに深く物部守屋を知りたい方は下記のマガジンへ!

シリーズは下記から

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?