骨盤の傾きからわかる身体の特徴〜骨盤の後傾〜

間違ったストレッチやトレーニングをしていませんか?

ネットや書籍など色々なストレッチ、ケアを試してきたけどイマイチ効果が出ないと、諦めている方に是非お伝えしたいことがあります。

それはストレッチやケアの方法が間違っていて、効果が出ないのという可能性です。

正確にいうと、あなたの身体の特徴に合わせたものを選ばないと、

効果は出ない、もしくは余計に身体を痛める可能性があると言うことです。

あなたが、

色々な身体のケアを試してきても効果が感じられなかった。自分の姿勢がどうなっているのかわからない。

などの悩みがあるのであれば、今回の記事を是非読んでいただきたいと思います。

今回は姿勢の悩みに対して、

主に骨盤が後ろに傾いている人(=後傾している人)に対しての身体の特徴や運動の癖を紹介します。

今回の記事では以下のことがわかります

骨盤の後傾している人の姿勢の特徴がわかる

骨盤の後傾している人の動きの癖がわかる

骨盤の後傾に対してのアプローチ方法がわかる

骨盤後傾の特徴は重心の偏りにあります

骨盤後傾の特徴は重心が後ろに傾きやすい点です。

そのため体の反応としては重心を前に戻そうという反応が起きます。

重心を前に動かす身体の動きは大まかに

・爪先を上げる動き(足関節の背屈)

・上半身を曲げる(屈曲)の動き

が存在します。

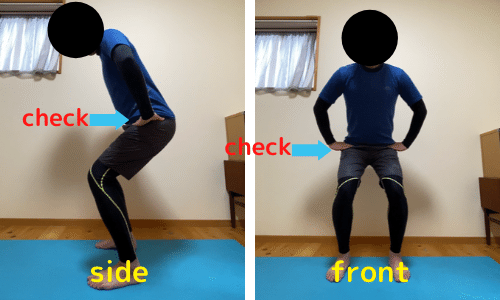

そのため、姿勢の特徴としては、

「猫背」

「腰が曲がる」

「膝が伸びない」など、

全体的に曲がった姿勢になりやすいです。

「骨盤後傾」姿勢の人の動き方の特徴

動きの癖として、骨盤は後傾することで起こる特徴は

「足首、膝が動きやすくなる」

「上半身は曲げやすくなる」

などになります。

理由としては、先ほどの姿勢の特徴で説明したように、

重心が後ろに偏るため重心の位置を一定に保つように重心を前に移動させるような動きが出やすくなり、

反対に重心を後ろに移動させるような動きは出しにくくなります。

スクワット動作を例にして確認してみましょう。

スクワット時に膝がよく動くタイプの人は骨盤が後傾している可能性が高いです。

骨盤が後傾しているとお尻の筋肉が縮み、固まっていることが多く、

その場合脚の付け根である股関節を曲げることが難しくなります。

股関節が曲げにくくなっているため膝や足首が過剰に動くようになっています。

膝の動きの目安として、上から見たときに、膝のお皿の部分で自分の爪先が見えなくなるまでです。

爪先が隠れても、それ以上に曲がってしまう場合は、膝が曲がりすぎている状態と言えます。

爪先が少し隠れる程度をキープしたまま、腰を落とすことが出来ていれば、骨盤が後傾している可能性は低いです。

反対に先ほどの姿勢をキープすることが難しい場合は骨盤が後傾している可能性があります。

骨盤が後傾したまま、スクワットを繰り返すことで膝の動きが過剰になります。

膝の動きが過剰になれば、その分太ももの筋肉を過剰な使用して、膝への負担が強くなります。

これが長期的に続くことで、膝の痛みの原因になる可能性もあります。

個人の経験上ですが、いわゆる「O脚」で膝の痛みがある方は、骨盤が後傾して太ももの筋肉が固まっている方が多いです。

スクワットで骨盤の後傾を修正する方法

今回はスクワット動作を利用して骨盤の後傾を修正していく方法をお伝えします。

スクワット動作は日常でも立ち上がるとかなど何気なくしていることが多い動作なので、スクワット動作がよい姿勢で出来るようになると日頃の身体の負担がかなり軽減すると思います。

スクワットで骨盤を立たせていくためには、股関節を曲げる意識が重要です。

意識するだけでできるのであればそれで大丈夫です。意識だけでは難しい場合、

自分の手を脚の付け根に入れて、自分の手を挟むようにしながらやってみましょう。

自分の手を挟むように意識することで、股関節は曲がりやすくなり、

骨盤は前傾方向に動きやすくなります。

不慣れな時はまだ膝が曲がりすぎることも多いと思います。始めうちは回数よりも、身体の動きを意識しながらゆっくりやっていきましょう。

動かすイメージよりも、お尻に力が入っているかどうか、身体のバランスは安定しているかなど身体の感覚に集中していく方が余分な力も入りにくくなるのでオススメです。

最後に

今回は骨盤が後傾している人の特徴を紹介しました。

身体のケアやトレーニングの方法は、姿勢の特徴によって場所や方法が異なります。

色々試していくとも時として重要ですが、一度ご自身の姿勢の特徴を確認してみるのもよいかもしれませんよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?