ハイヒールを履く人が気をつけるべき歩き方のコツ

今回の記事では、ハイヒールを履く人が気をつけた方がいい、歩くときの注意点をお伝えします。

ヒールを履くことによる姿勢の変化は以前の記事でもお伝えしましたが、実はヒールを履くことで起こる姿勢の変化は、気を付けないと、膝の痛みや、足太りにつながる可能性があります。

ハイヒールを履くことによって起こる姿勢の変化を詳しく知りたい人はまずこちらからお読みください。↓

この記事を読むことで、

•ハイヒールを履くことで起こる姿勢の変化のおさらい

•ハイヒールを履いた状態で歩くことで起こる身体への影響

•ハイヒールを履いた状態で、膝の痛み・足太りをしないように歩くためのコツ

がわかるようになります。

なぜ私がこのような話をできるかというと、私はキネスティックセラピーを通じて姿勢のことについての解剖学・運動学的な知見を持っていることに加え、運動の専門的な知識を持つ「理学療法士」の資格を持ち、現在も進行形で臨床現場で働いている実績があります。

姿勢だけじゃなく、身体の動きを含めた解説や解決方法提案をすることについて適任だと思っています。

是非最後までお読みください。

ハイヒールを履くことで起こる姿勢の変化

ハイヒールを履くことで起こる姿勢の変化で、大きいものは、足関節の底屈に伴う、骨盤前傾の反応です。

これは足関節の底屈に伴い重心の後方移動が起こったために、姿勢のバランスを保つために、骨盤の前傾が起こっているとお伝えしました。

詳しくはこちらから↓

「骨盤の前傾?」という方にはコチラもオススメです

足もとは身体のバランスを取る上で、一番地面に近いこともあり影響が強く出てくる部位になります。

骨盤が前傾することで、お尻のトップの位置が上に上がるため、お尻も持ち上がって見え、スタイルがよく見えるという効果があります。

背が高くなるため、脚長効果もありますね。

一見するとスタイルを良く見せるためには、ハイヒールはとても有効に思えますが、身体の使い方や、意識の仕方によっては膝の痛みや、足太りを起こす可能性があるんです。

歩くときの膝の役割

ハイヒールを履いて歩いている人で、

「足を出すときに、極端に膝が曲がって歩いている人」

「お尻が極端に後ろに引けて歩いている人」

って街中で結構見かけませんか?

実はハイヒールを履いたことによって起こる身体の変化によって、あのような歩き方になりやすくなっています。

あの状態で歩き続けることで、膝の負担が強くなり、痛みを引き起こしたり、筋肉が張って、血流が滞ることで、足が太くなってしまう可能性があります。

ハイヒールを履いて起こる歩きの変化を理解するためには、歩行時の膝の役割について簡単に理解しておくと、より理解しやすくなります。

ここで一度、歩行時の膝の役割について先に解説しておきます。

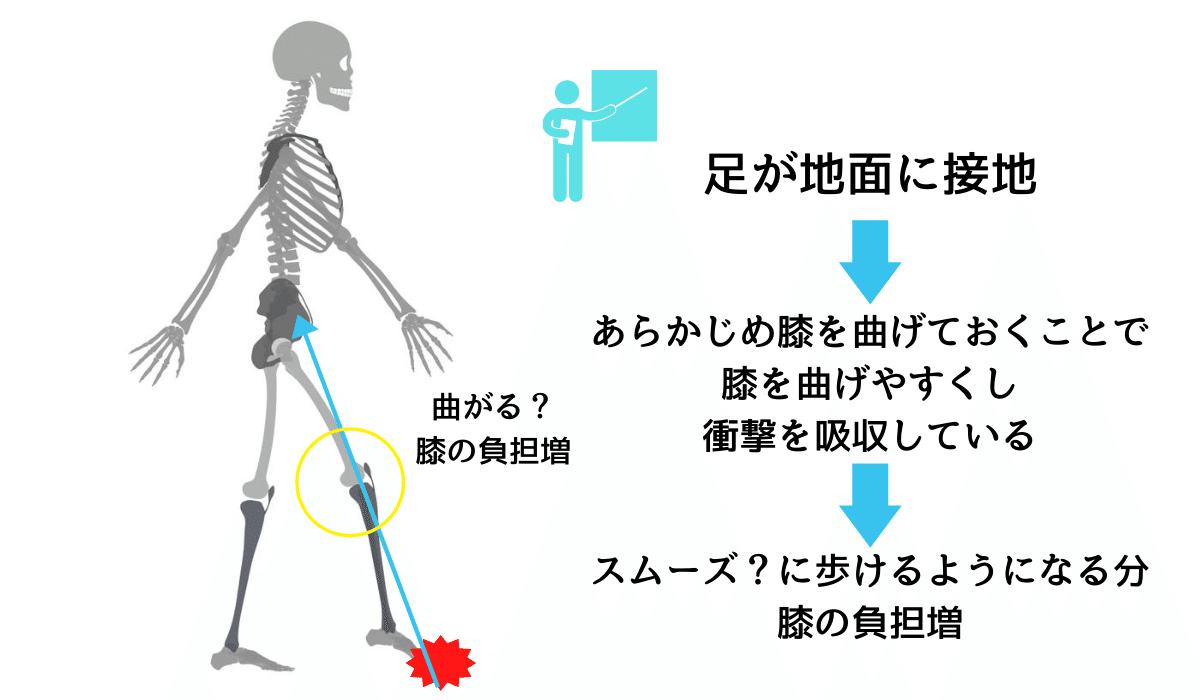

歩行時の膝の役割で重要なことは、「衝撃吸収」と「体重移動をスムーズにすること」です。

衝撃吸収は、足が地面に触れた衝撃を膝で吸収することで、身体にかかるストレスを軽減させています。

また、歩行時に膝が適度に曲げ伸ばしされることで、体重の上下の移動をスムーズにして、歩行時のエネルギー消費を抑えています。

もし、歩行時に全く動かないとしたら、私たちは歩くごとに、衝撃を身体で受け止めるために全身に力を込めて、衝撃に耐え、竹馬で歩いているような動き方で歩くことになります。

もちろん、膝が動かなかったとしても、歩行は可能ですし、スムーズに歩いておられる方もいることは事実としてあります。

ですが、一般的には膝が動きにくくなることによる歩行時の身体の負担は大きく、身体にとって膝が動くことはとても重要です。

一般的な解説が終わったところで、ハイヒールを履くことで、どのように身体の動きが変化してしまうのか、解説していきます。

ハイヒールを履いて歩くと、足が地面に接地したときの骨盤の位置が、ハイヒールを履いていないときと比べ後ろに下がりやすくなります。

これは骨盤が前傾すると、後ろに移動しやすくなる特徴のためです。

骨盤の位置と、重心の位置はほぼ同じ場所にあるので、骨盤の位置≒重心の位置として考えて良いでしょう(一部例外はあります)

重心が前に移動しにくくなることで、地面に接地させた足には、膝が伸ばされる力が加わります。

専門的な話をすると、足が接地したときに、足から重心に向かって「床半力」と呼ばれる力が生じます。

この床半力が膝の後ろを通ることで、膝には曲がる力が生じます。ハイヒールを履いている場合、この床半力が膝関節の前を通りやすくなるため、膝は伸ばされる力が入りやすくなります。

詳しく話すと難しくなるので、簡単に言うと、ハイヒールを履くことで、骨盤が前傾し、さらに後ろに下がることで、歩くときの足の接地で膝は伸ばされる力が強く働くようになると覚えていてください。

先ほど説明したように、歩行時に膝が曲げ伸ばしされないと、衝撃吸収や体重移動がスムーズに行えないため。

簡単に言うと歩きにくくなります。

人間を始め、生物は不快な状態を無意識に回避するようになっているため、

歩きにくさを回避するために、足を地面に接地するときにあらかじめ、膝を曲げたまま接地するといった方法をとります。

その戦略を取ることによって、ハイヒールは歩いているときに、膝を必要以上に曲げて歩いている人がいます。

膝を通常よりも曲げて歩いているため、膝に負担がかかり、痛みが出現しやすい状態になってしまいます。

この代償運動を無理に止めようとすれば、膝は曲がりませんが、過剰に伸ばされた状態が続いてしまうため、膝の関節に負担がかかり、それはそれで痛みを起こす可能性があります。

お尻が極端に後ろに引けている人の例に関しても、メカニズムは大体同じです。

足が地面に接地するときに、膝が曲げにくくなっているので、足を着いたときの衝撃を吸収するため、膝ではなく、股関節(骨盤)を使って衝撃を吸収している場合や、骨盤が後ろに引け過ぎていると、歩行時の体重の前への移動が不十分になり、お尻が後ろに残ってしまっていると考えられます。

これらはハイヒールを履くと必ず起きるわけではありません。

身体に起きる変化は、その人の身体の柔軟性や筋力、バランス能力など様々な要因から総合的に決まってきます。

そのため、〇〇をしたら必ず□□になるといったことは本来ありえないことです。

ですがハイヒールをの履くことによる身体に与える影響は、履いていないときと比べて必ずあります。

身体の不調など起こりやすくなる可能性を上げるものといった視点で理解していただくと良いかと思います。

ハイヒールを履く人が、健康的に美しく歩くためのポイント

今回の内容から、ハイヒールを履いている人が、膝の痛みや、足太りになりにくくなるために必要な歩き方のポイントをお伝えします。

今回の内容で一番重要なことは、「骨盤が後ろに引けすぎるてしまうと、膝の動きを邪魔してしまう」ということです。

この場合、重心が後ろに残ってしまうことが、膝の動きを阻害している要因であることが多いです。

解決策としては、お尻(骨盤)を後ろに下げない事が重要です。

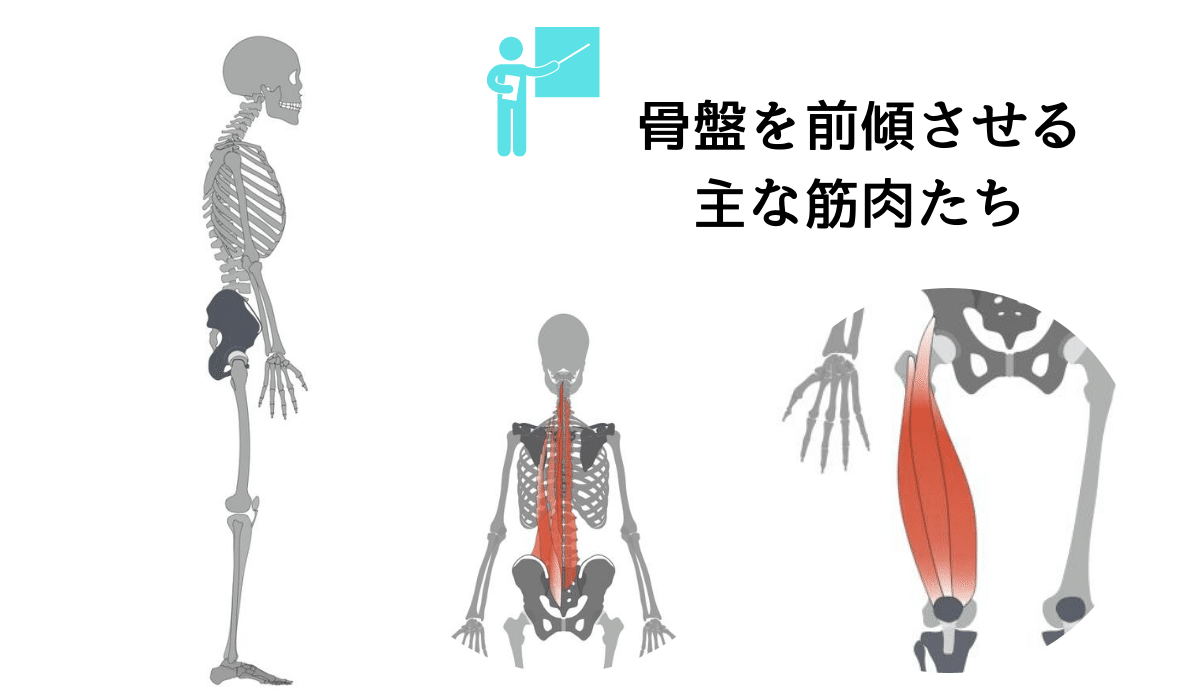

骨盤が後ろに引けてしまう要因は、骨盤の前傾です。

ハイヒールを履いた状態では、骨盤の前傾を完全に止めることはできませんし、骨盤の前傾方向の動きを止めてしまうと、ハイヒールを履くメリットがなくなってしまいます。

ここでは、過度に骨盤を前傾させないため、もしくは前傾方向で固まってしまわないようにするためという視点で考えていきましょう。

骨盤の前傾を強める筋肉は主に「大腿四頭筋」「腸腰筋」と言った、脚の前にある筋肉と、「脊柱起立筋」などの背中の筋肉です。

まずはこれらの筋肉が固まらないように、しっかりケアをしましょう。

続いて歩き方のポイントですが、このときは上半身がとても重要になります。

なぜなら、骨盤の前傾を助長するものは、筋肉以外もあり、それは上半身の重心の位置に関係しているからです。

簡単にまとめると、

上半身の重心が骨盤より前にある→骨盤前傾

上半身の重心が骨盤より後にある→骨盤後傾

になります。(一部例外もあります)

ハイヒールを履いていない場合は、上半身を前に傾けることによる、重心移動の力は移動するときに都合がいいので、速く歩くときや上り坂を歩くときは、上半身を前に傾けることは有効に働きます。

ですがハイヒールを履いていると、そもそもの足首の動きが通常と異なっているため、歩いているときに、上半身を前に傾けすぎてしまうと、骨盤の前傾をより強めてしまうため、ハイヒールを履いている人の場合は、逆効果です。

綺麗な状態で歩くためには、骨盤の過度な前傾を減らす必要があるため、上半身はむしろ後ろに引くようなイメージで歩くことで、骨盤が後ろに引くことが減少します。

まとめると、ハイヒールを履いたまま、うまく歩くためには

•太ももの前や腰の筋肉を柔軟にしておく

•歩くときに、上半身が前に傾かないように、身体を起こしておく

ことが重要になります。

最後に

今回はハイヒールを履く人が歩くときに気をつけるポイント遠お伝えしました。

ハイヒールは女性特有の履物であり、一般的な靴と比べ身体に与える影響も大きいと感じます。

履物は個人の好みもあるので、「〇〇はダメ!」ということは言えませんし、お好きな履物を履いて楽しんでいただけたらと思います。

そのときに、長く楽しめるように、少し身体の動き方について考えたり、身体のケアを少しでもしていただくと、より長く楽しめるのでは無いかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?