お腹とお尻が同時にたるむ秘密を姿勢の観点から解説

今回はお腹とお尻がなぜ同時にたるんでしまうのかについて、姿勢の観点から解説していきます。

ダイエットをする目的として、

「お腹がたるんできたから」

「お尻がたるんできたから」

という理由の方は多いように思います。

実はこの2つの悩みには、姿勢関してある共通点があります。

その共通点について、知っていないと、体重が落ちても、体型が変わらないなんてことが起こってしまうかも知れません。

今回の内容をまとめるとこんな感じ

·お腹とお尻が同時にたるんでしまう姿勢の解説

·体重が落ちても、体型が変わらない理由

·お腹、お尻を両方引き締めるエクササイズ紹介

体型が変わらない秘密は骨盤にあり

結論から先にお伝えします。

お腹とお尻がたるむ場合の共通点は、どちらも骨盤が後傾方向に傾いているということです。

骨盤が後傾することによって、背骨が丸くなりやすくなります。

背骨が丸くなることで、お腹の前が縮むため、たるんで見えやすい状態になります。

お尻に関しては、骨盤が後傾することによって、お尻の筋肉が縮むようになります。

さらに骨盤が後傾することによって、お尻のトップの位置が下に下がってしまうため、お尻がたるんで見えやすくなってしまいます。

この状態は、何もお腹の周りに脂肪があるからとか、お尻の筋肉が弱いからおこるだけではないのです。

なぜ体重は落ちているのに、体型は変わらないのか?

体重は落ちているにもかかわらず、体型が変わらないのには理由があります。

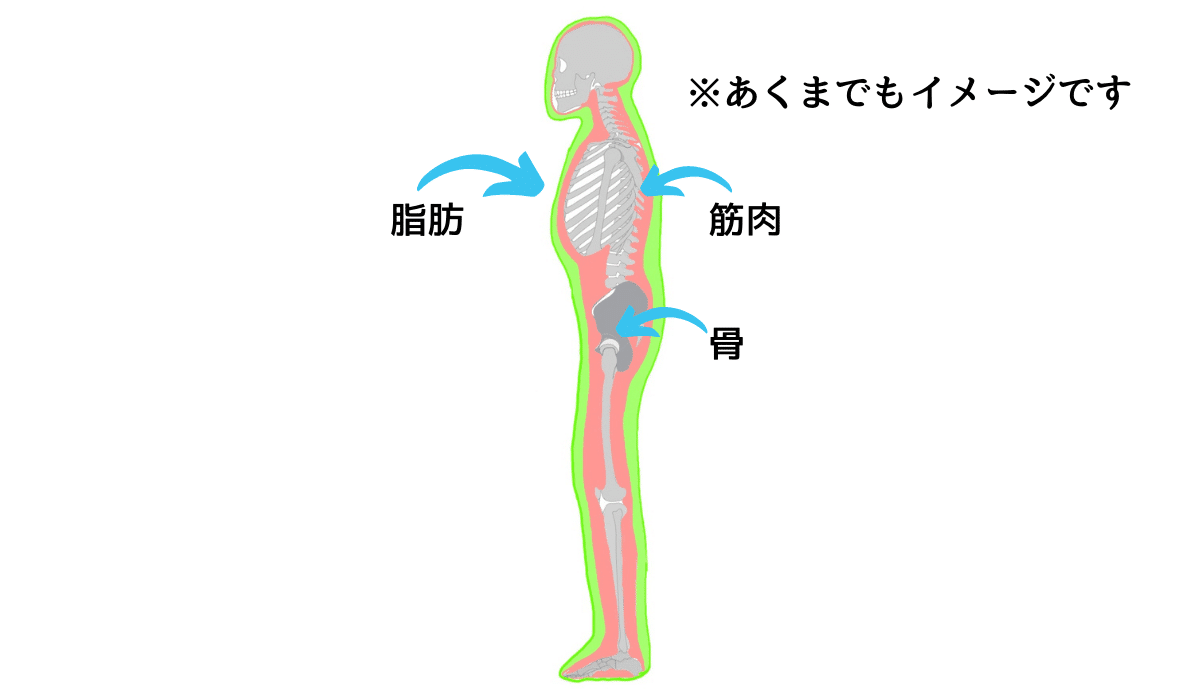

その前に身体の構造について簡単に解説します。

ざっくり言うと、人の身体は表面から「脂肪」「筋肉」「骨」の順番に配置されています。

体型が変化していく場合、まず思い浮かぶことが脂肪が燃焼されることと思います。

脂肪はダイエットにおいては、身体の表層にあたる部分です。

表層の変化で体型が変わる方もいるかと思いますが、これだけで体型が変わらない方も多いと思います。

次に筋力トレーニングなどで筋肉をつけていった場合も体型は変わります。

この場合、身体の中層にあたる部分の変化によって体型が変化したと考えられます。

(もちろん、身体を動かしている以上、表層の脂肪が燃焼されていることもあります)

多くのダイエットやトレーニングはここまでの要素を行っていることが多いです。

ですが、先ほど説明したように身体にはもう一つ深部の層があります。それが骨です。

骨に関しては痩せる、鍛えるというイメージではありません。骨に対するアプローチは「姿勢が良くなる」ことと同じです。

姿勢が良くなることで、骨の配置が変わります。

(とは言っても、正常範囲を逸脱しない範囲ですが)

骨は身体の最も深部にあたる部分になるため、深部の変化が、中層、表層全てにおいて変化が起こります。

まとめると、体型を変えるためには身体の表層、中層、深層と層によって考える必要があり、ダイエットやトレーニングで体型が変らない人は、深層にある骨つまり姿勢が良くない必要があるということです。

お腹とお尻を同時に引き締めるエクササイズ

最後に姿勢を考慮した場合の、お腹とお尻を同時に引き締めるためのエクササイズを紹介したいと思います。

目的としては、骨盤の後傾を防ぎつつ、お尻をほぐしていき骨盤の後傾方向の動きを前傾方向に動かすことです。

姿勢はうつ伏せになって行います。

うつ伏せになることで、背骨を反らせる動きを促し、骨盤の後傾方向の動きを抑制します。

その姿勢のままでも、お腹の筋肉をストレッチすることができるので、最初はその姿勢をキープしていくだけでも効果的です。

肘を立てて身体を起こすことで、より背骨が反ることになるので、よりお腹の筋肉を伸ばしたい場合有効です。

その姿勢のまま、片方の膝を90°曲げ、足を左右に倒してみましょう。

そうすることで、お尻の筋肉を脚の付け根である股関節を動かすことでお尻の筋肉をほぐしていきます。

このエクササイズで起こる効果は、別のお尻のストレッチでも効果があるのですが、骨盤の後傾が強い方の場合は、その姿勢を考えて行う必要があります。

またお尻が硬すぎる方の場合、いきなりストレッチをしても、伸ばさなくても良い部分だけが伸びてしまうので、まずは動かしながら筋肉への血流を促す必要があります。

そのため今回紹介したエクササイズは、特にお尻が硬いと感じる方に有効なエクササイズだと思います。

体型が気になる方は是非試してみてください。

最後に

今回は、お腹とお尻が同時にたるんでしまっている人に対して、姿勢の観点からお伝えしました。

ダイエットをしている人は、脂肪や筋肉などに焦点が当てられることが多いですが、今回の記事で姿勢について関心を持ってもらえたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?