【第1回】 空間/場所読書会報告記事

「近代体操」では「空間/場所」をテーマに読書会を行なっています。成果として雑誌を制作することが予定されていますが、その過程自体で読者を巻き込み、私たちのインプットの過程自体を外に開こうと考えています。本記事は、その読書会 第一回のレポートとしての、左藤青と松田樹による報告のまとめです。

ここでは課題本の読解における骨子をまとめるにとどめますが、報告の際には多くの論点が展開され、質疑でもさまざまな意見が交わされました。本レポートで関心を持たれた方は、noteのサークルからご参加いただけます(本読書会の趣旨については、下記の記事を参照ください)。

◆左藤青「お金はありませんが、精神ならあります——ル・コルビュジエ『建築をめざして』におけるエコノミーと生の空間」

ル・コルビュジエのモダニズムは、「家は住む機械である」というキーワードで知られ、合理性・利便性・効率性を重視した建築であると⾔われる。合理性や利便性といった概念は、批判されるにせよ評価されるにせよ、一般的に単純に理解されている。本報告の狙いは、彼の理論的背景にあるその「精神」の理解にあるが、それはこれらの概念の複雑な理解を要求する。そしてこの問題は「モダニズム」の謎にかかわっているのである。

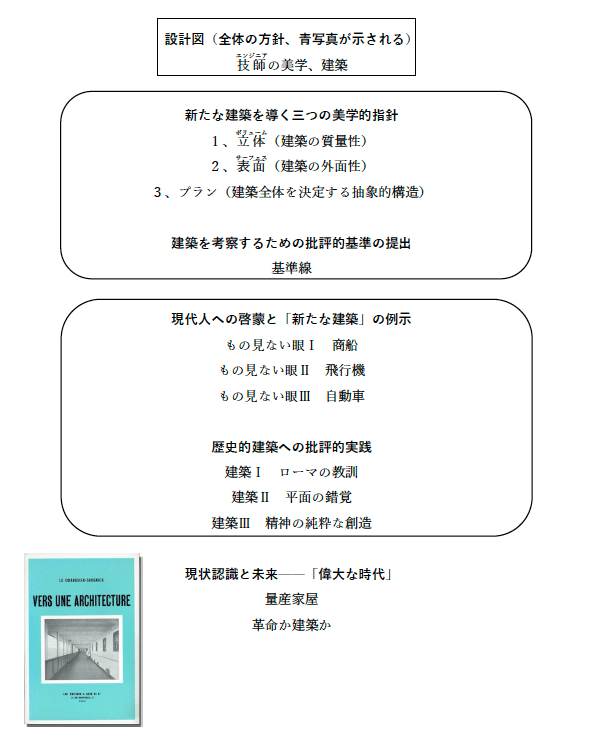

こうした狙いのもとで読解が行われるが、まず『建築をめざして』というテキストを一つの建築として示すことから報告は始まる(次の図を参照)。

コルビュジエのテキストはきわめて「建築」的に書かれている。まず最初に設計図を示し、次にその指針、その具体例と示し、最後に総括する、ときれいに整理されているのだ。また各章の冒頭にはその章の要旨がコルビュジエにより付されているが、全体の方針を先に示すよう構成されたコルビュジエの文章には機能美があり、コルビュジエ的なのである。

以下、コルビュジエの読解の骨子をみていく(引⽤に際しては左藤により適宜原典が参照され訳が改められている。Le Corbusier, Vers une architecture, Les Editions G. Crès et Cie, 1923. 引⽤は、(Vua 邦訳/原典)で⽰す)。

1. 基本原理

コルビュジエに従ってまずその基本原理を確認すると、彼の基本的なテーゼは、原理あるいは真理は「単純かつ少数」である、という規定に集約される。コルビュジエは真理を節約する(economize)。彼は、創造される美しいたくさんの物品は「経済=節約の法則(la loi d 'Économie)、⼤胆さと想像⼒とに結びつけられた計算」によって支配されていると考える。(Vua31 / 9)。

コルビュジエは建築を、「⾃⾝の宇宙の創造者としての⼈間の最初の顕現であ」り、そうして「⼈間はイメージから⾃然を作り、⾃然法、すなわち私たち⾃⾝の⾃然と宇宙とを規定する法に賛同する」のだと言う。そしてその「始源の⾃然法は、単純かつ少数である。道徳法則は単純かつ少数である」(Vua70 / 56)。

またコルビュジエにおいては、この「⾃然法」は真善美の調和である。それは正しく、善く、美しい。だから、彼は⼀⽅で家は「住むための機械」であると⾔い、⼀⽅で「芸術」と呼ぶ。したがって機械は技術=芸術(アート)である。機械というからといって、人間を疎外するという意味はない。

コルビュジエには人間本性と経済の二項対立はない。ル・コルビュジエ的なモダニズムと、疎外論的あるいはノスタルジックな観点(=ロマン主義)からの批判——産業⾰命以来の近代資本主義が⼈間の真理や本質や本来の在り⽅を喪失させ、計算や合理性に還元してしまう——は、この真理観において対⽴する。資本主義か反資本主義かという単純な対立ではなく、真理観においてこそ対立していることが重要である。

2. プラン(plan)

建築における「始源の⾃然法」は、プランであると考えられる。「プランplan」は、平⾯、地図、図⾯・設計図、計画などを意味する。コルビュジエにおいてそれは、「⼈間の精神活動のもっとも⾼次のもの」としての「禁欲的な抽象化」であり「無味乾燥な代数化」なのだが、そこには時間性が含まれている。

平⾯(プラン)はまったくの決断〔détermination〕である。それは決断の瞬間である。〔…〕計画(プラン)はそのもの⾃体に、決定された最初のリズムを備えている。作品は、広さと⾼さののなかにみずから展開するが、それは諸々の帰結をともなう規範〔prescription; 前持って書かれたもの=プラン〕にしたがって展開するのであって、もっとも単純なものからもっとも複雑なものへと同⼀の法則に則って広がっていくのである。法則(loi)の単⼀性〔統⼀性〕が、良い計画の掟(loi)である。それは無限に調節可能〔modulable〕な法である。(Vua 52 / 36-37)

「作品」は、「平⾯=設計図=構想(plan)」という起源・始源から⾃⼰展開する。ル・コルビュジエが依拠するモデルはアリストテレス的=ヘーゲル的な⽬的論である。建築とは「可能なもの」の「現実化」であり、⽬的が感覚可能なものとして実存することである。設計図はこの起源の決断によって⽣み出される。プランは空間にとどまることができない。それはすでに時間的であり、固有のリズムと秩序を備え、プログラムにしたがって⾃ら発展する。

コルビュジエの建築は普遍的=幾何学的構造に依拠するが、それは時間的であり、歴史性をもつものでもある。ここで普遍性と歴史性という一見矛盾する要素は、モダニズムの謎とかかわっている。

3. モダニズムの逆説

コルビュジエは、普遍的=幾何学的構造の理想をまさに現代に求める。つまり普遍性が、まさに「今⽇」の、「現代⽣活」のなかで実現されつつあるのだ。

⼯場であれだけ⼤砲や、⾶⾏機や、貨物⾃動⾞、貨⾞をつくったあとで、いつの間にか⼈々は、次のように⾔うようになった。家を⼯場⽣産できないだろうか? これこそ完全に時代の精神状態といえるものだ。(Vua 85 / 73-78)

真理が「単純かつ少数」であるために、家は量産可能出なければならない。

こうした量産された「物」にこそ美を見出すのは、まさにモダニズムである。19後半から20世紀型のモダニズムを深く規定しているのは、「モデルニテ(モダニティ)」=現代性の概念である。この⾔葉を⽤いたボードレールは、ファッション、モード、⾵俗といった(いわば)「サブカルチャー」に美を⾒出した。

現代性〔モデルニテ〕とは、⼀時的なもの、うつろい易いもの、偶発的なもので、これが芸術の半分をなし、他の半分が、永遠なもの、不易なものである。昔の画家⼀⼈⼀⼈にとって、⼀個ずつの現代性があったのだ。(ボードレール「現代⽣活の画家」、1863年)

モダニズムにおける「モダン」とは、「モダン=近代」という意味ではなく、流行っているもののなかに真理が現れてくるという前提における「モダン=現在」を意味するのである。

モダニズムが共有する「新たな時代」への信奉(「古い時代」からの切断)は、ル・コルビュジエにおいて、その新たな精神に対応しない多くの無知な⼤衆や建築家たちへの批判・啓蒙として展開されてきた。彼においては、過去の因習と決別し、量産された新たな「物」に即した新たな感覚・新たな精神を⼿に⼊れることこそが、逆説的にも、普遍性に通ずる道なのである。かくして、建築か⾰命か、という⼆択は、⾰命的建築へと⽌揚される。

4. 論点

以上の読解に続いて、いくつかの論点が展開された。ここでは簡単に紹介するにとどめることにしたい。

まずコルビュジエの建築がもつ正負の面、その両義性が検討された。それから『ル・コルビュジエの家』(ガストン・ドゥプラット&マリアノ・コーン、アルゼンチン、2009)という映画から、コルビュジエの建築あるいはモダニズム建築において公私の境界はどのように考えられているのかという公私の問題が提起された。この問題にもかかわるが、構造と装飾の関係も問題にされた。アドルフ・ロース『装飾と犯罪』や映画『ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ』(メアリー・マクガキアン、ベルギー、2015)を参照して論じられ、ここでは詳細に紹介できないが、「装飾の幽霊的回帰」(構造というものをつくると同時に装飾という猥雑なものが帰ってきてしまうこと)というべきものがあるのではないかという主張もなされた。

◆松田樹「資本の中の建築と文学——石川義正『錯乱の日本文学』を読む」

私はマンハッタンのゴーストライターであった。(レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』)

こう述べるコールハースにとって、マンハッタンの建造物は完全に外的なもので自分が統御できないものである。そしてそれに対してどうコミットするかといえば、外的なものとしての言葉を浪費していくだけである。コールハースは、こうして言葉が収斂しないものとして、自分と建築との関係を捉えている。 実際、『錯乱のニューヨーク』という本もセリーが連なるように書かれていて、その都度その都度で思想が展開されるようではあるが、それらが収斂していくわけではない。定理に則るよりもそこから溢れ出していく。コルビュジエの思想の基本原理が「単一かつ少数」というテーゼに集約されたのと対照的である。

石川の著書のタイトルからも分かるように、『錯乱の日本文学』を貫く問題意識はこうしたコールハースのそれと類似している。石川は別の著書で、現代の文学の多くは、「(…)——村上春樹の作品歴が典型的に示しているように——事実上、大量消費のための事業や企業の生産と区別がつかなくなる」とも述べている(石川義正『政治的動物』)。

コールハースは、かつて上のような図で世界が資本(¥€$体制)に取り囲まれていることを示したが、同様に、文学も資本に取り囲まれていることを示したのが石川なのである。

1. 建築と文学の重なり

建物には内部と外部がある。西洋建築では、この二つの間に精神的な関連性が成り立つのが望ましいという人間主義的な前提が存在する。(…)容れ物と内容の間の故意の断絶の中に、ニューヨークの建設者たちは未曾有の自由の領域を見出す。彼らはこれを活用するにあたって、建築的なロボトミーを実行する――つまり前頭葉と脳の残りの部分のつながりを外科的に切断し、感情と思考過程の分離によって何らかの精神の混乱を引き起こそうとするのである。この建築的ロボトミーは外部と内部の建築を分離する。かくして、聳え立つモノリスとしての建物は、外部の世界に対して、常に内部で忙しなく行われている変化の苦しみを覆い隠してしまう。つまり日常生活を覆い隠すのである。(レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』鈴木圭介訳、ちくま文庫、太字は古木)

磯崎新は『錯乱のニューヨーク』文庫版解説において、自らにとっての「瓦礫」とコールハースにとっての「ロボトミー」のいずれもがメタファーであると述べる。磯崎にとっての「瓦礫」が彼の建築に関わる思想全体を貫く隠喩であるように、コールハースにとって彼の建築的思想を表す重要な隠喩は「ロボトミー」なのである。

コールハースの言う「ロボトミー」とは、内部と外部の切断、すなわちモダニズム建築が前提にしてきた「平⾯=設計図=構想(plan)」の失効を意味している。コールハースは、資本の運動によってplanが不在のままに乱立してゆくマンハッタンのビル街に、「建築的ロボトミー」というモダニズム建築を超えてゆく新たな思想を見出したのである。そのコールハースを参照しながら、石川は、戦後日本の建築と文学、二つのジャンルにわたる問題を提起しようとする。詳細はここでは省略するが、そこでは「建築家の死」は「小説家の死」(バルト的な意味ではなく)に擬えられ、「内部と外部の切断」は言語の表象代行の失効に重ねられる。もはや表現は表現者の内面の表出ではなく、そこにあるのは言葉=資本の自動運動だけなのである。

2. 石川義正『錯乱の日本文学』の視角——「総力戦体制」

実際、「住宅や高層ビルという形象は、建築と小説というまったく異なる二つのジャンルにおいて時代的に並行してあらわれる」のであるが、「それは小説が現実を「反映」しているからだけではない」。それは石川によれば、「二〇世紀のある時期から――その分岐点として本書では総力戦という国家と社会体制の再編成を想定する――小説と建築はこうした金銭と内的な関係を取り結んだ一義的な形象を共有することになった」結果なのである(『錯乱の日本文学』31頁)。これが本書の問題設定である。

石川によれば、「建築と小説」のパラレルな読解を可能にするのは、資本と国家による囲い込みの体制=「総力戦体制」において両者が軌を一にしているからである。一方が他方を「反映」「表現」するというのではなく、その両者を「一義的な」視角に収めているのが、本書のオリジナリティである。その点こそが、本書がコールハースと磯崎から取り出してきた着想である。

ここから石川は、コールハースにならって、資本によるモダニズムの破綻を戦後日本文学に読み込んでいく。本読書会では小島信夫を論じた章が取り上げられたが、ここでは詳述しない。

質疑応答・議論の部分では、『抱擁家族』のモデルとなる小島邸を建てた建築家・広瀬鎌二(スチールハウスで知られる)のモダニズムと小島との関係性や、『成熟と喪失』にて小島を論じた批評家の江藤淳自身が抱えた故郷喪失、小島よりもはるかに事態が深刻化した「内向の世代」以降の「家」の問題――彼らにおいてそもそも「家」とは自明なものか?――などが取り上げられた。

松田の提起によれば、七〇年代以降の日本文学では、むしろ「家」の問題はそもそも不在なのではないか。そこでは公と私の接続や都市の設計、住居の問題などはいずれもキャンセルされ、「私」と「あなた」そして「セカイ」との関係性だけが浮上するのだ。

コールハースの議論を引き継ぎつつも、『錯乱の日本文学』で切り捨てられているのはこのサブカルチャーに流れ込んでゆく(内向的?オタク的?)文脈ではないか。この点も問題提起にとどまるものの、今後、雑誌掲載のための論考に向けて、検討していく必要があることが確認された。

総括

二人の報告後には質疑応答が行われ、建築系や哲学・文学など多様な専門の参加者の発言で、さまざまな方面に議論が展開された。長丁場であったこともあり、ここでは紹介しきれないため、レポーターである私(古木)が特に着目した議論を紹介することで、まとめに代えたい。

二人の報告でも問題とされていたことでもあるが、建築あるいは空間における公/私の問題である。これは質疑では建築と政治、または建築の過程の民主化の問題として話題になった。

建築の内部と外部が切断されているコールハースに対して、コルビュジエにおいては、それらは渾然一体となっており、外部というものがあるとすれば、それは始原の自然法としての「平⾯=設計図=構想(plan)」がただ展開されたものである。ここに政治の場はないように思われる。また、コールハースのように、建築が資本主義=経済によって駆動されていると考えた場合には、ここに政治を取り戻す必要が感じられる。

松田の報告では、江藤淳や三島由紀夫の実際の家(故郷)との関係についての文章から、彼らの問題意識には都市=公の問題が含まれていないことが指摘された。都市=公の問題が含まれないこと。むしろ公的な抑圧(江藤・三島においては「アメリカ」と言っても良い)から、いかに自身の内密な空間を築き上げるかが問題になっているのだ。また、「内向の世代」(そしてそれ以降の文学)の「内向」性は、住宅空間自体の内向性(=公に開かれていない)とも捉えられた。

では、どのような建築、空間が目指されるべきなのか。

本読書会の前に近代体操メンバーのみで行なったプレ読書会で課題図書とした山本理顕『権力の空間/空間の権力』(講談社)では、大雑把に要約すれば、半ばプライベートで半ば公的な空間を設計すること、また建築の過程を民主化することが重要であると主張されていた。

また公共性をつくるにはそのための場さえつくればいいと考えられているように思える山本の主張については、建築をつくりさえすればいいとは思えないという議論もあった。

建築の民主化への危惧については、多数者の専制やポピュリズムにしかならないのではないかという懸念が示された。そもそも民主主義は多数者の同意に基づくある種保守的な制度でもあり、「変える」ということにネガティヴである。建築によって公と私の関係を変えるという理念と、民主主義は複雑な関係にあるのではないか。

そのほかにも様々なアイデアが出されたが、モダニズム、ポスト・モダニズムの失敗の後のヴィジョンとしてはっきりとした構想は出なかった。建築、そしてより広く空間の問題は、資本主義や民主主義との関係で複雑であり、現状行き詰まりを見せているようにも思える。これは建築だけの言葉で解決できるものではなく、文学、政治、批評、その他の学問との協同で取り組むべき問題であろう。本読書会が建築/空間のアポリアとでもいうべきものを論じられる場所となるよう、今後の読書会を進めていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?