九州の電気の安定供給を支える「九電ハイテック」でAIチャットボットを活用。DX推進で業務の高度化・効率化を加速

株式会社九電ハイテックは、電力輸送設備の高経年化の進展を踏まえ、 設備保全業務の高度化や現場技術力の向上を図るため、既存の九州電力グループ会社を再編して、 2011年4月に設立されました。

設立後は、同社設立の趣旨である「保全業務の高度化」と「現場技術力の向上」に取り組み、「電力輸送設備を利用される全てのお客様に電力を安定してお届けする」 という使命に全社一丸となって取組み、 社会に貢献されています。

同社では、AIチャットボット「AI-Q(アイキュー)」を活用いただいています。その背景や感じている効果について、お話を伺いました。

【お話を伺った方】

株式会社九電ハイテック 保全部

発変電グループ 課長 川島 修二 様

発変電グループ 主任 古賀 仁大 様

保護制御グループ 副長 藤本 雅貴 様

1.「保全部」の役割

(九電ハイテックのホームページを参考に木村情報技術で作成)

川島課長:毎日使用している電気は、どのようにして家庭やオフィスに届いているかご存じですか?

発電所で作られた電気は、送電線を通って変電所に運ばれ、そして電柱から皆さんのもとに届きます。そこで重要な役割を果たしているのが、私たち3人が所属する「保全部」です。

「保全部」は、「発変電グループ」と「保護制御グループ」と「送電グループ」の3つから成り立っています。

私と古賀さんが所属する「発変電グループ」は、主に変電所の保全業務を担当しています。変電所を構成する各種機器は、発電所で作られる電気を安定して効率よく送るために設置されており、これらの点検、巡視などを担う業務です。また、これらの業務についての高度化・効率化についても検討しています。

藤本課長:私が所属する「保護制御グループ」では、電気が直接流れるいわゆる主回路設備に異常が発生した際、異常を迅速に検知し電気を停止させる等の処置を行う装置や、常時は無人の変電所を遠隔で監視・制御する装置等の保守・管理などを行っています。

2.AI-Qを導入した背景と狙い

川島課長:当社では、多くのベテラン社員の退職といった人員構成の課題も踏まえ、若手社員や現場技術をリードできる中堅社員の早期育成を目指しています。

そのためには、ベテラン社員の技術やノウハウを、確実かつ早期に次世代に継承することが課題だと考えており、継承すべき技術の見える化などに取り組んでいます。

現場作業などの見える化については、作業内容を動画で共有することで対応しています。一方、知識やノウハウをまとめた資料は、従来から様々な社内のイントラネットや共有フォルダなどで社内共有されてきましたが、目的の資料を探すのに時間がかかっていました。

また、ベテラン社員が外出中などで不在の場合は、若手社員は質問の解決が難しいことがあり、非効率だと感じていました。

そのため、当社の事務部門で既に導入していたAIチャットボット「AI-Q」を活用することで、これらの課題を解決できるのではないかと考えました。

3.AI-Qを選定したポイント

川島課長:事務部門では2020年7月からAI-Qを運用しています。AI-Qが様々な問い合わせに迅速に回答することで、事務部門への直接の問い合わせが減少していました。社内で既にそうした効果が出ていたことも、保全部でのAI-Q導入に至った理由の1つです。

またAI-Qは、回答に対して社員が評価やコメントを入力することができます。こうしたフィードバックを元に、Q&Aデータの更新や改善といったメンテナンスが可能です。利用者である社員のニーズに効果的に対応できる点もポイントでした。

4.導入後の運用と効果

川島課長:保全部では、まず私が所属する発変電グループで、2023年4月からAI-Qを導入しました。

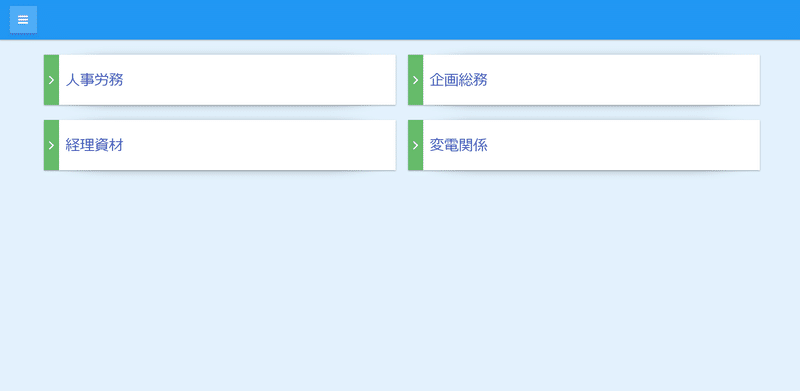

既に運用していた3つのカテゴリに「変電関係」を追加し、現在は社内のAI-Qに合計4つのカテゴリがあります。約700人の社員がAI-Qを利用でき、問い合わせや情報の検索で活用しています。

川島課長:事務部門では、規程やマニュアルのデータをAI-Qに学習させることで、社員からのの質問に回答できることも多いと思います。

一方で、技術系は業務の幅が広く複雑なため、規程やマニュアルの内容だけでは不十分なことがあります。そのため、ベテラン社員がノウハウやナレッジを蓄積してきた資料を活用することで対応しています。

藤本課長:運用開始後、「変電関係」カテゴリのログ(利用状況の記録)を分析すると、予想以上に保護制御に関する質問が多いことが分かりました。そこで2024年4月から、私が所属する「保護制御グループ」に関するQ&Aデータも追加することになりました。運用を開始してまだ短期間ですが、多くの質問に回答できています。

保護制御グループの業務は、例えば「電気とは●●である、だからこう対応する」といった電気理論に関する学問的な知識が不可欠です。

先ほど川島課長の話でもありましたが、ログを分析すると、想像以上に保護制御に関する、しかも理論的な情報のニーズがあると分かりました。そのため、AI-Qには専門性の高い社員教育用資料も学習させています。

このように、ログの分析から利用者のニーズが可視化でき、そのニーズに合わせたQ&Aデータの構築が可能である点は大きなメリットです。さらに、社員が「まず自分で調べよう」とAI-Qを活用している傾向も見られます。

また、AI-Qは人が精査したQ&Aデータを学習しメンテナンスしているので、回答の精度が高いと感じています。

古賀主任:利用者の立場からすると、AI-Q導入前は、不明点は人に聞くしかありませんでした。基本的に若手社員は先輩社員とペアで行動しますが、周りの人が現場に行って不在だとか、残業で自分だけが残っている時は、人に聞くことができません。もちろん自分でも調べますが、欲しい情報や答えにたどり着くまでに時間がかかることもありました。

定性的ですが、先輩社員の帰りを待たなくても不明点について回答が得られる、というメリットを感じています。

5.今後の展望とAIチャットボットの活用

川島課長:導入して終わりではなく、継続してAI-Qの利便性向上に努めています。2024年3月からは、社員が質問文を入力する代わりに、画面上に表示される選択肢からも情報を探せるように改善しました。

AI-Qには、現在約600件程度のQ&Aデータが登録されていますが、社員からの問い合わせ内容は幅広いため、改善の余地を感じています。

現場の業務は内容が多様で専門性が高く、疑問点や不明点も多岐に渡ります。例えば「部品Aが壊れたけど、どうしたらいい?」といった質問があったとしても、故障個所によって判断が異なるため、そこを確認しないと回答が難しい。

とはいえ、起こり得る全ての問題を網羅しようとすると、機械の種類 × 各部品 × 各箇所……と、膨大なQ&Aデータが必要で、それは現実的ではないと考えています。AI-Qに学習させるQ&Aデータの見極めが必要です。

社員からの問い合わせに100%完璧に対応することは難しいかもしれませんが、社内の豊富な情報をAI-Qに集約することで、情報の検索性が高まっているという側面があります。社員が必要な情報にたどり着く手助けになればと考えます。

今後も、ログやコメントからQ&Aデータのメンテナンスの方向性を検討し、Q&Aデータを充実させることで、利用者である社員の満足度はさらに向上すると思います。より利便性の高いAI-Qに育てていきたいと考えています。

【CORPORATE PROFILE】

会社名:株式会社九電ハイテック

代表者:代表取締役社長 和仁 寛

設 立:2011年4月21日

所在地:(本社)福岡市中央区渡辺通二丁目9番3号

従業員:1,064名(2024年3月31日現在)

事業内容

・電力輸送設備の保守及び補修

・電力輸送設備に係る調査、試験及び設計

・電力設備の電気工事

など

URL:https://www.kyuden-tech.co.jp/

■業務効率化を実現するAIチャットボット

「AI-Q(アイキュー)」のご案内

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?