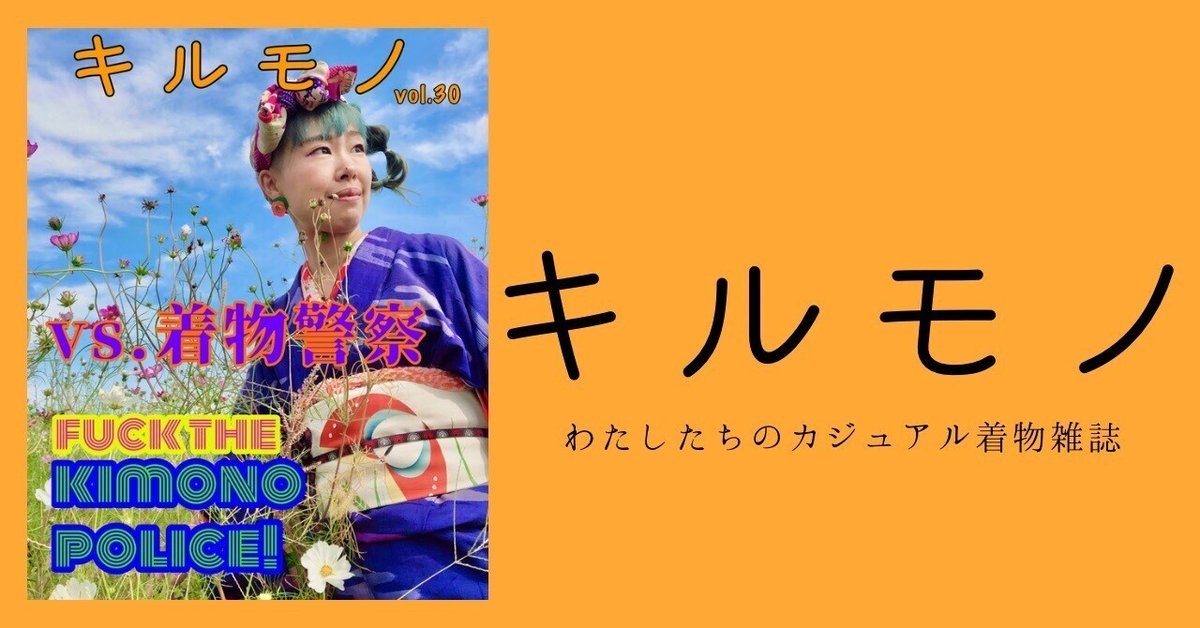

vs.着物警察 【キルモノ vol.30】

キルモノvol.30

vs.着物警察

fuck the KIMONO police

編集後記

着物警察ネタ、たびたびSNSなどで話題になりますね。

断りもなく触って直そうとしたり、暴言に近いようなことを言って去るような方は いくら着物好きといえど ちょっと酷いな。と私は思います。

なんでも押し付けは良くないですよね。

私自身はそんな強引な方に出会うことは、実際はとても少なく、

むしろ着崩れを教えてくれて直すのを手伝ってくださる天使のような方にしか会ったことがありません。

(一度、お太鼓がベロベロになってるのに全く気づかず、そっと教えてもらったことがありました。その節はありがとうございました!)

着付けは広く各家庭やお教室で伝わってきた物なので、みんな違ってあたり前。

絶対的に正しい!ってことは多分無いのかと思います。

あるとすれば、左前で着るということくらいでしょうか?

それ以外は、時代によっても違いますし、礼服の着付けも、使う小物も違うこともあるし、地域差もあります。

知らない事を教えてもらってひとつ勉強になったな〜。ありがとう。で済ませば良いと思うんですよね。お互い。

現代はコミニュケーション不足なのかもしれません。

そんな事を思ってたら、

まゆナベ先生のラジオでも似たような事をお話しされてました。

めちゃめちゃ面白いので、気になる方はぜひ観てみてくださいね♪

今回の参考図書

きもの百科 昭和48年 婦人生活11月号付録

このダンスパーティのくだりがかなり好きなので、本当は全文引用したいくらい!誌面では一部だけしかご紹介できなかったのでお写真で載せておきますね。

こちらは昭和28年。図解和裁百科事典 主婦之友新春特別号付録

この時代、なかなかデザインも攻めてるし、意外と自由な着こなしを提案しています。

知れば知るほど奥深い着物の世界。

着物警察の方が言うような、伝統に則った着方を伝えていくのも大事。(まあ、着付け教室ができたのが戦後なので戦後以降のマナーなんですけどね)

いろんな事を知って、いろんな視点で、

その時その時に合った着こなしを楽しめたらいいのではないでしょうか?

ちょっと不穏なタイトル(副題)は、N.W.Aの曲から。

ではでは!また次のキルモノでお会いしましょう。

よかったらサポートいただけると喜びます(^^) 今はスマホで撮影・執筆・編集全てやってるのでiPadやカメラのの購入費に充てさせていただきます!!(リアル。笑)