気象衛星画像のつくられ方

気象庁のホームページが新しくなり、衛星画像でトゥルーカラー再現画像が見えるようになりました。このトゥルーカラー再現画像とはどういったものなのでしょうか。今回は、衛星画像について紹介します。

気象衛星が観測しているのは電磁波の強度です。太陽からの電磁波は、地面や雲などで反射・散乱されたり、吸収されたりすると同時に、地面や雲などは放射しています。気象衛星は、気象衛星に届く電磁波の強度を観測しています。

電磁波は、可視、近赤外、赤外を観測しています。可視はよく反射します。気象衛星はこの反射してきた電磁波の強度を観測します。赤外側になると、反射の効果はほとんどなくなってきます。水蒸気に吸収されやすい波長や火山灰や二酸化硫黄に吸収されやすい波長、氷晶や水滴以外は通過しやすい波長など様々です。これら波長ごとの特性を生かして、さまざまな衛星画像が作られています。気象衛星ひまわりでは、さまざまな波長の中で16の領域にしぼり(16バンド)、観測をしています。

True Color RGB(トゥルーカラーRGB)

バンド1、2、3が青(B)[0.47μm]、緑(G)[0.51μm]、赤(R)[0.64μm]の可視領域の波長に対応したものです。中でもいわゆる可視画像と言われるものがバンド3です。この3つの白黒画像を青、緑、赤に着色して合成したものが、True Color RGBです。利用は太陽光の反射がある日中のみです。

以前のホームページではこの画像を見ることができましたが、新しいページでは再現画像しかないようです。次に紹介するのが、再現画像です。

True Color Reproduction Image(再現画像)

見比べると分かりますが、True Color RGBはやや白っぽくなります。それは大気のレイリー散乱などが含まれるからです。簡単に言うと大気には水蒸気が含まれるため散乱などで白っぽくなります。そこで、バンド4や13などを使いこの散乱を除去したが、True Color Reproduction Image(再現画像)です。

もちろん宇宙に行ったことはありませんが、宇宙から見る以上にきれいに見えると思われます。せっかくなので、その他の衛星画像を紹介します。

Natural Color RGB

今度はバンド3[0.64μm]、4[0.86μm]、5[1.6μm]を使います。バンド4、5は近赤外の領域になります。True Colorより赤外側にシフトして見るイメージです。バンド4は植物からの反射が強いため、植物が明るく捉えられ海と陸の境がはっきりします。バンド5は、氷晶の雲は吸収により反射が弱いため、氷晶からなる上層の雲が捉えにくくなります(黒っぽくなる)。それぞれを順に青、緑、赤で着色して合成すると、上層の雲が青+緑→水色、下層にも雲があれば青+緑+赤→白色になります。つまり、上層雲(氷雲)が水色に見えます。これがNatural Color RGBです。

short wave infrared

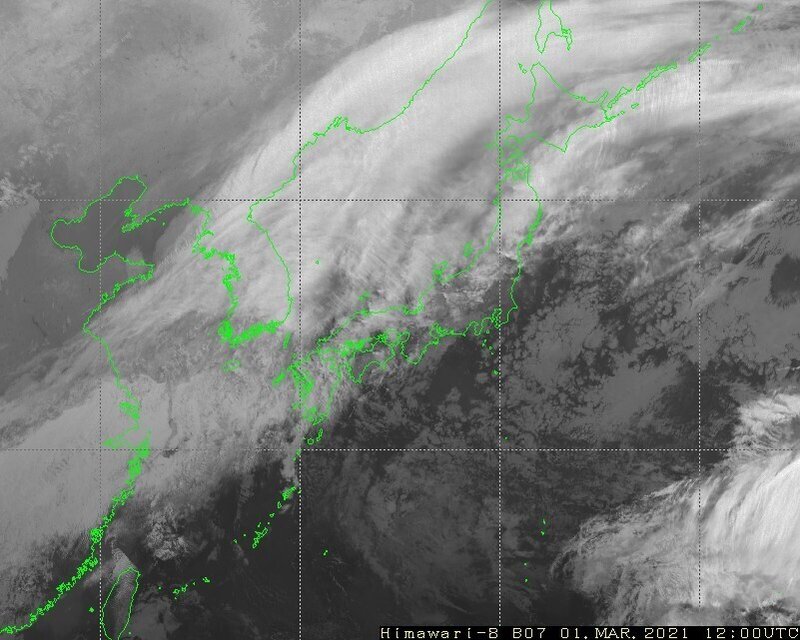

バンド7からは赤外の領域になります。反射による強度ではなく、輝度温度で色を表現します。電磁波の強度としては弱い方が輝度温度が低く白くなります。

バンド7[3.9μm]のイメージは、赤外画像(バンド13)の反対の特性と言ったところでしょうか。上層の雲は暗く、下層の雲は明るい感じです。バンド5同様に氷晶を苦手とします。下層からの放射を透過するため、放射強度が大きくなる、つまり暗くなります。逆に下層の水雲は多くが散乱されるため、放射強度が弱くなる、つまり明るくなります。また、温度の低い上層の雲はセンサーの都合上、ドット混じりになります。

また、バンド7は、反射の影響を受けるため、昼夜で見え方が違います。なんとなくですが、昼間の方が暗くなるイメージです。

夜間(午後9時)の画像です。

昼間(正午)の画像です。

Water Vapor(水蒸気画像)

バンド7までは上層の雲が捉えにくい状況でしたが一転、バンド8[6.2μm]は上層(300hPa付近)、9[6.9μm]は上・中層、10[7.3μm]は中層(500hPa付近)の水蒸気を捉えます。この領域の波長は水蒸気によく吸収されます。乾燥域では下層からの温度の高い放射が吸収されずに届くのに対し、中上層の水蒸気が多い領域では温度の低い放射が衛星に届きます。バンド8が水蒸気画像と言われるものです。

バンド11〜15

バンド11からは、大気の窓と言われる領域で、地表の様子がよく捉えられるようになります。特徴としては、バンド11[8.6μm]が二酸化硫黄(SO2)、バンド12[9.6μm]がオゾン、バンド13[10.4μm]は下層から上層までよく捉えられ、赤外画像と言えばバンド13になります。バンド14[11.2μm]は13よりも氷晶による吸収が大きくなります。バンド15[12.4μm]は、13,14より水蒸気の吸収の影響をやや多く受け氷晶・水滴や火山灰・黄砂などの捉え方が13と違います。バンド16[13.3μm]が二酸化炭素(CO2)がよく捉えられます。下の画像はバンド13です。

SandWich(雲頂強調画像)

可視画像あるいは赤外画像に、赤外画像バンド13の輝度温度に色付けしたものをのせたのが、雲頂強調画像と言われるもので、別名サンドイッチ(SandWich)画像です。単なる色分けなので、必ず積乱雲の対流によるものとはならないので注意が必要です。

おまけ

日本ではじめて気象衛星(ひまわり)が打ち上げられたのが1977年です。現在のJAXAと協力して打ち上げた静止気象衛星(GMSシリーズ)が1号から5号です。そして現在の国土交通省と協力して打ち上げた運輸多目的衛星(MTSATシリーズ)が6号・7号、そして初の気象庁単独予算で打ち上げられたのが静止気象衛星(himawari)の8号、9号です。

なお、衛星画像を見るのにおすすめなのが気象衛星センターの英語版です。今回の画像もこちらのものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?