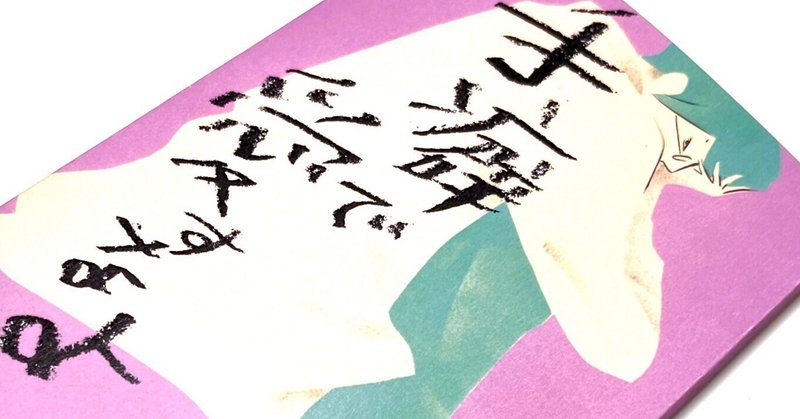

犬飼愛生『手癖で愛すなよ』を読んだ話

五年ぶりに出版された犬飼愛生の詩集『手癖で愛すなよ』が届いた。

一読して、彼女のライフステージが再びアップデートされたのを感じた。

犬飼愛生という詩人は、常に一貫したテーマと向き合いながらも、そのキャリアとともに視点を変え続けてきた書き手である。

最初の詩集『カンパニュラ』(2006年)以来ずっと、彼女の作品に通底する最大のテーマは“女性”だ。自分自身が女であること、女として生きること、その中で生じる違和感や軋轢、矛盾、絶望、悲しみや怒り、さらにそこにあるおかしみや喜び、愛、そういったものを一貫して描き続けている。

端的に言うなら、『カンパニュラ』で描かれている言葉の視点は“女子”、具体的には20代の女の子の視点だった。続く『なにがそんなに悲しいの』(2007)では“妻”の視点、『ストークマーク』(2018)では“母”の視点を獲得し、それを作品として昇華させてきた。

では、今作『手癖で愛すなよ』はどうだろうか。そこに新たに加わったのは、職業人としての視点だろう。前述した“女子・妻・母”に加えて、看護師という彼女の職業を通した視点が、詩集全体を通して色濃く影響しているのを感じる。

もちろん、看護師は女性だけの仕事ではない。しかし、彼女が“女性”だからこそ、立ち現れてくる言葉がそこにはあるように思う。コロナ禍という状況の中にあったからこそ書かれたであろう作品が、何篇かこの詩集には収録されているが、やはりその視点は女性的である。

折しも2020年からのコロナ禍の中で医療の現場に立ち続けてきた彼女は、私たちには想像できない過酷な実態を目の当たりにしてきたのだろう。

防護服が手に入らないので

レインコートと

クリアファイルで作ったフェイスシールドで

患者を診たとき

竹槍で戦争をしたという時代を思った

(中略)

私は死にゆく人をタブレットで映し

家族は画面越しに最後の面会をする

死の門番として

私が電源を切るとき

その人がもう一度死ぬ

私たちがメディアを通して、半ば呆れながら眺めてきた混乱と絶望の真っ只中で、彼女は戦っていたのだと改めて実感する。私たちの多くにとって、テレビの向こうで日々繰り広げられていた、お粗末な冗談か下手くそな嘘みたいなドタバタ。

しかし、そこでは確実に、人が死んでいるのだ。

そして、医療に従事する人々も、死と紙一重の中で戦っているのだ。

なにもかも、めちゃくちゃだったと

戦争の話をするように

早く 幼子たちに語りたい

戦争。実際、戦争みたいなものだったのだろうと、彼女のここ数年に思いをはせる。

この作品はもちろんだが、この詩集の中のいくつかの作品は、ある意味この時代の記録ともいえるかもしれない。

そんな中で彼女が持った「幼子たちに語りたい」という感覚には、やはり女性的な視点だと思わずにはいられない。友人と酒を酌み交わしながら「あの頃は大変だったよな」と語り合うのでも、夫婦でリビングのソファに座って「あの時はねえ・・・」とコーヒーカップを口に運ぶのでもない。「幼子たちに語りたい」というところに、犬飼愛生らしい“正しさ”への希求のようなものを感じる。

『顔』という作品では、息子がマスク姿の自画像を描いてくる。

「自画像の宿題なんだ」

スケッチブックの中に

マスク姿のままの子がいて

子どもたちの三年目の夏休み

私も防護服を着て三年目になるが

急ごしらえのプレハブ診察室も

すっかりそこになじんで建っている

大波が来てさらわれていく人たちに

「陽性です」と告げるとき

今度は何が不足するのだろうと思う

マスク着用がデフォルトになった世の中で進学した子どもたちは、クラスメイトの素顔をまともに見たことがない、と聞く。時代の流れのスピードの中で、さすがにそれももはや過去の逸話となりつつあるのかもしれないが。

これもまた、時代を写し取ったひとつの記録となりうるだろう。

この作品では、コロナ禍の「第○波」という言い回しから「波」「海」とイメージを展開させている。

暗い海だよ

船がある

大きな船だな

右へ左へ揺れて 波が来る

(中略)

凪であれ

穏やかな海であれ

たっぷりと呼吸をして

笑っている子どもたちが見たい

来年の夏休みは

私たちはテレビの画面に映し出される折れ線グラフを二次元的な「波」として眺め、上がった下がったと一喜一憂してきたに過ぎない。

しかし、彼女はその「波」の真っ只中で揉まれ翻弄されてきたのだろう。そうでなければ、こんなに立体的で体感的なイメージの展開はできない。こういう着想からの飛躍が、犬飼愛生らしさの一端だと感じる。

犬飼愛生らしさ、といえば、この詩集の最後に収録されている『もらった「 」を一灯にして』は、彼女自身の詩作の秘密をこっそりと語っているかのような一篇である。

あかりはあります

それはたいてい誰かが放った何気ない言葉

矢となって「 」で私に残る

私はもらった「 」を火種にしてランプをつくる

その一灯をもって道を進む

小さなあかりですが

消えないようにそろそろと進みながら

彼女の詩作において着想を得るのは、おそらく多くの場合「 」で括られた他者の言葉なのだろう。

家族や友人・知人、仕事で出会った人たちとの会話、街中ですれ違った人や、立ち寄った店の店員の言葉、新聞やテレビの中の言葉、ネットの中で誰かが放った一言、そういった日常の中の何気ない一言が、彼女の心の中に火種として残り、そのあかりが彼女を詩へと導いていく。

そして、彼女が紡いだ詩の言葉は再び火種となって、誰かの日々の生活や、誰かの人生を照らすあかりとなるのかもしれない。

それがきっと、犬飼愛生が詩を書き続ける理由なのだろう。

お求めはこちら

「七月堂」

http://www.shichigatsudo.co.jp/info.php?category=publication&id=tekusedeaisunayo

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?