No.7|国債という名の病 - 前編

今やあらゆるものがお金に換算されている。お金なしに生活が成り立たない。日本の財政状況は、あらゆる日本人の人生を左右する重要事項にも関わらず、あまりに楽観的に解釈され、かつてないほど状況が悪化していることは気づかれていない。一体何が起こっているのだろうか?

①現在の日本の財政状況

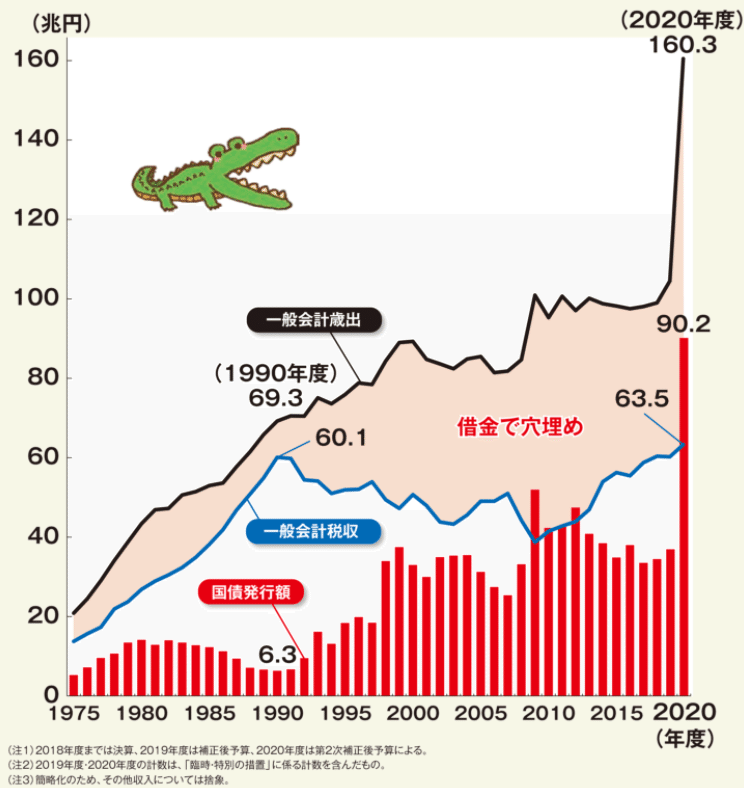

日本の財政は見てくれからして相当に悪い。次のグラフは歳出(一般会計歳出)と歳入(一般会計税収)の推移を示したものである。恒常的に歳出が歳入をはるかに上回り、塞がらない様は「ワニの口」などと揶揄されている。足りない部分は多額の借金で埋め合わせられた。直近では、コロナの影響もあって2020年の国債発行額は突出して大きくなっている。

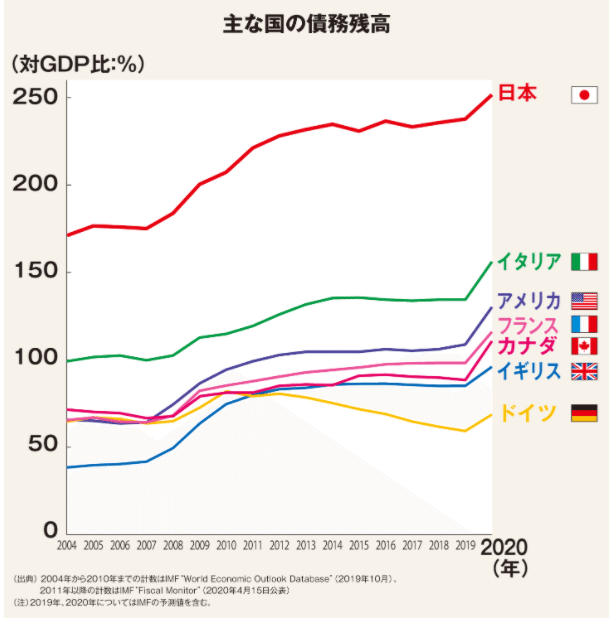

財政の健全性を評価するために、債務残高は対GDP比でよく議論される。日本の債務残高の対GDP比は大きく伸び、2020年で266%(2019年は238%)と、他国をはるかに上回る水準になっている(下図)。何をもって健全とするかは判断が難しいが、これは歴史上でも稀に見る、あまりに異常な数字だ。

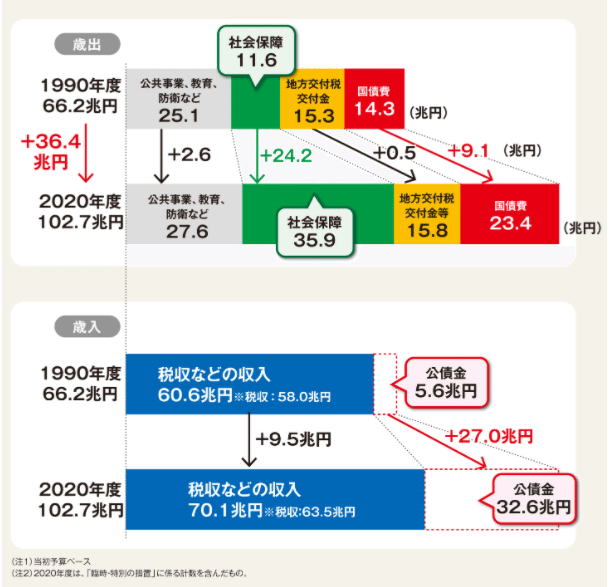

赤字が増えてしまった原因は、主に社会保障費の急増によるものだ(下図)。寿命の延伸に伴う高齢化によって医療費・介護費が急増している一方で、税収を上げることができなかった。

残念ながら将来の社会保障費の見通しは悪い。今後もGDPは上がることが予想されているものの、社会保険費はそれ以上に増加し、収支はさらに悪化する見込みである。加えて直近のコロナ禍は、さらなる赤字に拍車をかけている!

厳密には国の債務残高だけでなく、資産残高にも着目すべきだろう。しかしながら、建設国債で形成された有形固定資産は、実質のところ資産としてはほとんど当てにすることができないもののようである(参考)。

②財政状況はどう解釈されているか?

一見にして財政は火の車であるが、世間的にこの異常事態はどう解釈されているのだろうか?代表的なものの例を挙げてみよう。

①急激なインフレ説(悲観論)

国の債務残高の対GDP比は危険な領域に入っている。今後何らかの形で金利が少しでも上昇すれば、積み上がる利払い費によって債務は雪だるま式に増加する。するとさらに国債の信用が下がり、金利の上昇とともに事態は悪化する。金利の上昇は物価を押し上げ、将来的に激しいインフレが日本を襲うことになる。

②無限に借り換えられる説(楽観論)

国の債務は自国通貨建て国債である。2009年のギリシャ危機とは異なり、いざとなれば日銀が直接国債を引き受けることができるため、デフォルト(債務不履行)を起こさずに永遠に借り換え続けることができる。ひたすら借り換えを続けることで、結果的に誰の負担にもならず、次の世代への負担にもならない。

③経済成長による解消説(やや楽観論)

政府支出の削減や増税で債務を返済する方法は、経済の停滞を招き、結果的に歳入の増加が伸びずに事態を悪化させてしまう。それよりも積極的に経済を活性化させる政策を取ることで、国民の負担を抑制しつつ税収を伸ばし、債務残高の対GDP比を減らすことができる。

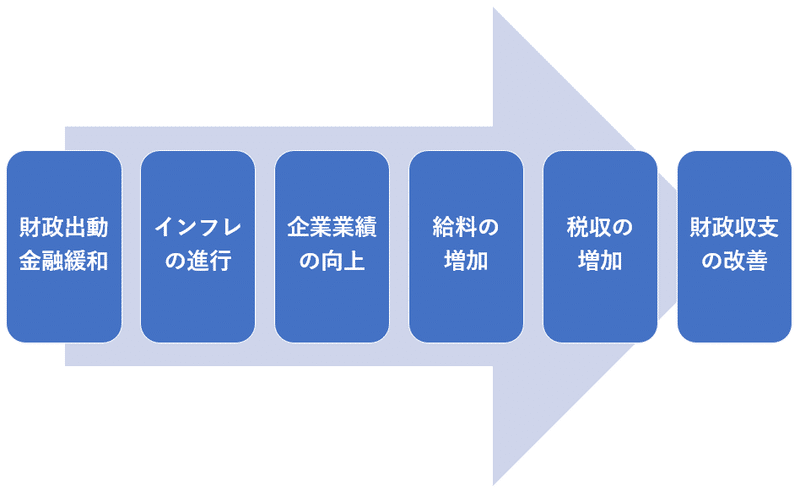

現在の政権は③の立場で、積極財政かつ異次元の金融緩和によって経済を活発化させようとしている。インフレ率を適度な水準(2%)にまで上昇させることができれば、現金の価値を逓減させ、消費者に貯蓄から消費へのインセンティブを与えることができる。そうすればデフレの元で眠っていたお金が消費に回り、企業の業績は伸び、労働者の所得も上昇し、税収も伸びて収支が改善する、という財政再建シナリオである。

実のところ、上(③)のロジックは一見正しく見えるが、正確ではない。重要な視点が欠けている。一体何が抜けていたのだろうか?

③GDPは豊かさの指標ではない.

そもそも論であるが、「GDPの成長=善」との固定観念に囚われがちだ。「成長」という語感の良さに引きずられて、とてもポジティブに感じてしまうが、GDPが伸びることは必ずしも良い事ばかりではない。一つ仮想的な話を挙げてみよう。

ある集団が閉じた島で暮らしている。そこは自然豊かな土地で食べるものに困らず、毎日少しだけ働けば、後は自由に暮らすことができた。足りないものは譲り合ったり、時に物々交換を行って、快適に暮らすことができた。

この島での生活は、平穏そのものかもしれない。しかしながら貨幣を伴う取引を行っていないため、GDPはゼロと計算される。この島ではGDPを増やす必要性はほとんどなく、むしろ過剰に資源を浪費し始めれば、島のリソースを食いつぶし、将来的に衰退を招いてしまう。GDPの成長をゼロに保つことが、この島の豊かさにつながっているのだ。

世界は有限である。資源再生量を超えて資源の消費を続ければ、いつかは資源が尽きてしまう。無限の成長が社会の衰退を招くのは自然の理である。

そもそもGDPには不適切な部分が多い。積極的に環境を破壊して、マスクや空気清浄機が売れたとしてもGDPは増加する。同様に大災害が発生して復興を余儀なくされても、パンデミックが発生して医療費がかさんでも、GDPは増加する。

逆にモノのシェアや中古で物が売れるようになれば、消費者は質の良いものを安く手に入れることができる一方で、新品の売り上げは下がり、トータルとしてGDPは減少する。技術の発達で例えばタイヤが長持ちしたり燃費が上っても同様だ。

GDPの成長は必ずしも豊かさを意味しない。特に日本のように成熟した国家では、GDPは目標とすべき数値ではない。それにも関わらず、私たちはGDPにあまりに頼り過ぎている。

④GDPは今後増加するのか?

とは言いつつも、GDPは一つの指標—経済規模を表す数値として参考とするには有用である。果たしてGDPは今後も政府の予想通りに伸び続けるのだろうか?

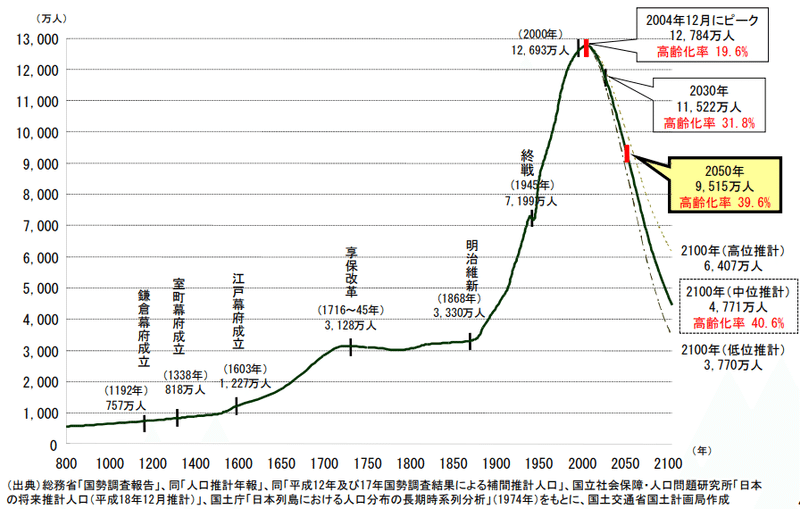

次のグラフは日本における人口の予想図を示している。人口は2004年にピークを迎え、今ジェットコースターで下るように底に向かって急落しようとしている。

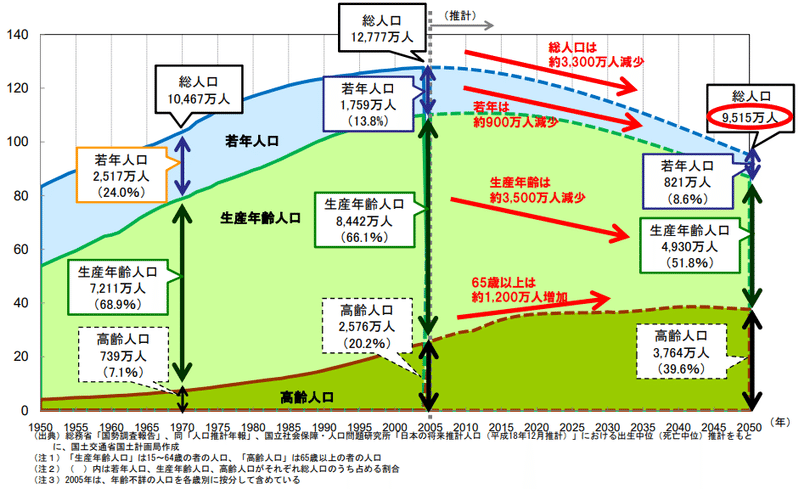

年齢構成も大きく様変わりしようとしている(下図)。生産年齢人口は減少し、高齢人口の割合がどんどん増加している。なお、2019年の出生率は1.36と前年比-0.06となっており、ほとんど改善の兆しは見えない。

生産年齢人口の減少は、GDPの減少に直結する。2018年から2050年にかけて生産年齢人口は2/3にまで減少し、また2050年には「全人口に対する生産年齢人口の割合」が52%まで減少する。平均すると1人が別の1人を養って生活しなければならない超高齢化社会だ。介護や育児に対する負担は今以上に重くのしかかることになる。にも関わらず1人当たりの生産性は増加を続け、2018年から2050年にかけて1.4倍近く——生産年齢人口の減少を考慮して1人当たりGDPに換算すると約2倍に増加するという、"あまりに楽観的な予測"に基づいて年金や財政の計画が練られている。

また、このような長期計画では不測の事態が盛り込まれていない。例えば今起きているパンデミック、近い将来起こるとされる南海トラフ巨大地震・首都直下型地震や、気候変動によってもたらされる猛烈な大雨や台風、将来また起こるだろう金融危機は計算に含まれていない。私たちは直線的に将来を予想しがちだが、世の中平穏に進むことの方が稀なのだ。

気候変動やコロナによって、社会の在り方が大きく変わろうとしている。環境破壊が進み、大量生産・大量消費を前提とする社会システムは行き詰まりを見せている。GDPは見立て通りには上がらないし、安易に上げて良いものとは限らない。今の仕組みのままではいけないのだ。

(後編へと続く)

▼マガジン(全12話)

twitter:kiki@kiki_project

note:kiki(持続不可能な社会への警鐘者)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?