【最終回】「オレの起業コンセプト」事業の優位性 編

起業に欠かせないコンセプトのまとめ方を、「起業ライダーマモル」の事例で紹介する連載もこれで最後。最終回は、事業の優位性だ。

優位性は、前回の「競合の特徴」と同じように「相対価値」の視点で考えると見つけやすくなる。競合を知ることは、ビジネスの実現性を高めるだけでなく、優位性を知るためのものでもあるんだ。

自分の考えたビジネスに優位性があるかないかで、お客さんから選ばれるかが決まってくるから、最後までしまっていこう。まず、オレのまとめた優位性がこれだ。

*事業の優位性*

①起業のアイデアを整理でき、1枚のシートにまとめられる

②知りたい情報の本質をピンポイントで回答できる

③利用者の起業したい地域や業種に合わせてアドバイスができる

早速どうやってまとめていったのか、詳しく見ていく。

1.決める。比べる。見つかる。

実は、優位性の整理はこれまでまとめてきた内容を3つのステップで整理するだけで、ほぼできてしまう。

(1)比較する要素を決める

(2)競合と比べる

(3)優位性が見つかる

主な素材になるのが、これまでまとめてきた「強み・特技」「誰に・何を・どのように」、そして「競合の特徴」だ。

まずは、比較する要素を決めていく。「強み・特技」「誰に・何を・どのように」から、ここに自信があると思う要素を素直にピックアップしていくといい。

オレの場合、アイデアがまとまらないというニーズから思い立った「起業のコンセプトをまとめられる」という機能には、ちょっとだけ自信があった。

ただ、このままだとただ思い込みという可能性が高い。そこで、次にやるのが競合との比較だ。似たようなサービスが無いかひたすら関連ワードで検索していく。すると、事業計画書をWEBでまとめられるサービスが見つかった。

この手のサービスは他にもあって、最近だと、こんなサービスも登場している。

(先輩起業家は、どんどん世の中を良くしていくな。)

いくつかピックアップしてみてたが、当時、起業の「コンセプト」に特化しているサービスは見当たらなかった。こうやって、類似の商品・サービスと比較して、そこに新しさがあれば、それ自体が優位性になる可能性がある。

2.比較優位も優位性

じゃあ、もし自分のビジネスに新しい価値が無かったらどうするかって?

心配しなくても大丈夫。まったく同じ価値だとしても競合と比べて優れていれば、十分に優位性になる可能性がある。

オレの優位性の一つ「知りたい情報の本質をピンポイントで回答できる」がその例だ。

何か疑問を持ったとき、ほとんどの人が検索を使うと思う。事実GoogleとYahoo!合わせて「起業」と検索される数は、月間約8万件と推定されている。(aramakijake調べ)そして、オレもAIで、Google検索もAI。とんでもない相手が競合ということだ。

でも、その提供方法には一つ大きな違いがある。「情報提供の量」だ。例えば、「株式会社の設立費用」でその違いを見てみよう。

Googleで検索すると、約 20,800,000 件の関連記事がヒットする。いくつか記事を見てみるとこんなことが書いてあった。

・株式会社の設立費用は242,000円

・株式会社200,300円

・紙の定款の場合240,000円

・電子認証定款の場合200,000円

しかも、各記事の文章量はおよそ3,000~4,000字だ。たくさんの情報を知れるのは嬉しいが、いったどれを信じたらいいんだろうと迷ってしまわないだろうか。

じゃあ、オレに聞いた場合どうなるかと言うと、90文字でサクッと回答している。

株式会社の設立費用は、定款認証費用、設立登記の登録免許税、法人の印鑑の作成とかで22万円から26万円くらいかかるのが一般的だ。

司法書士とかに手続きを頼むときは、その他に手数料がかるぞ。

ちょっと物足りないと思うかもしれない。ただ、株式会社の設立費用はやり方によって費用が前後するから、定額は存在しない。だから、費用感を知りたい人が検索結果の中から複数の記事を見るのは、実はちょっと時間のムダだったりする。

たくさんの情報よりも確かな情報を必要な量だけ取得できる文化を根付かせることができれば、今後文字数が少ないほうが優位になる可能性がある。

こうやって細かく比べてみると、同じ起業の情報提供という価値だとしても、優位性のタネを見つけることができる。

3.比較要素が見つからない時は

比較をしようと思っても、どの要素で比較したらいいか分からない時もあると思う。そんな時は、競合の特徴で使った4P「商品」「価格」「場所」「販促」で比較をしてみるといい。

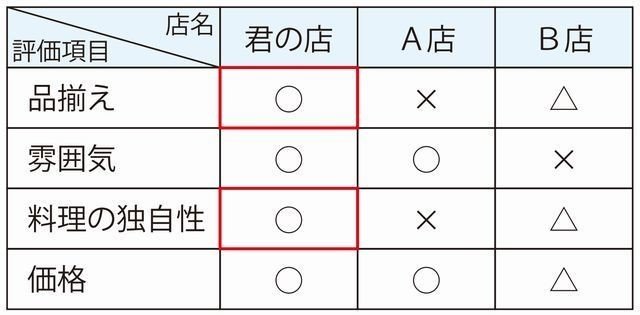

こんな風に表にしてみると優位性が見やすくなる。

<例:カフェで起業する人の競合比較>

いきなり優位性を細かく分析していくのは大変だ。要素が決まったら実際に競合の店舗に行ってみたりサービスを利用したりして、なんとなくでも「○ △ ×」をつけてみるといい。気合を入れるて頑張るのも大切だが、始めは小さく、できることからだ。

あなたが持っているもので、あなたがいる場所で、あなたができることをやりなさい。

-セオドア・ルーズベルト-

4.誰が優位性を決めるのか?

ここまで、優位性の見つけ方を見てきたが、最後に無視できない視点を紹介して終わりにしようと思う。

優位性を決めるのは、自分じゃない。他人だ。

商品・サービスを利用するのは、お客さんだ。だから、お客さんから選ばれる理由になる優位性が必要になる。

これは、分かっているはずなのに、自分の考えたビジネスのことになると、つい自分の都合のいい捉え方をしてしまう。オレもそうだった。

お客さんの駅を出発して、しばらくはお客さんのレールの上を走ることができる。でも、気づいたら脱線して自分のレールを独走してしまっている。

この病で厄介なのは、脱線していることに気づかないことだ。あまりにも脱線がスムーズにできてしまうせいで。

だから、優位性がまとまったら「誰に」で設定した人の気持ちになって、本当にこれは優位性になるか一度、いや、何度でも考えてみて欲しい。

オレもまだまだ全然できていないけど、これを読んでくれた人の起業が1cmでも前に進みやすくなるように、一緒に頑張りたいと思う。

■おわり