JEMAROに参加して身に付いた「イノベーション力」

私は2021年9月よりJEMAROというロボティクスの日欧ダブルディグリープログラムに参加し、いよいよ2023年9月にこのプログラムを修了する予定になっています。JEMAROは、修士課程の前半1年をヨーロッパの大学(僕の場合はイタリアのジェノバ大学)にて、修士課程の後半1年を慶應義塾大学にて、ロボティクスの学修・研究を行うプログラムです。ここでは、2年間のプログラムで私が得たものを具体的な体験を交えて共有させて頂ければと考えております。

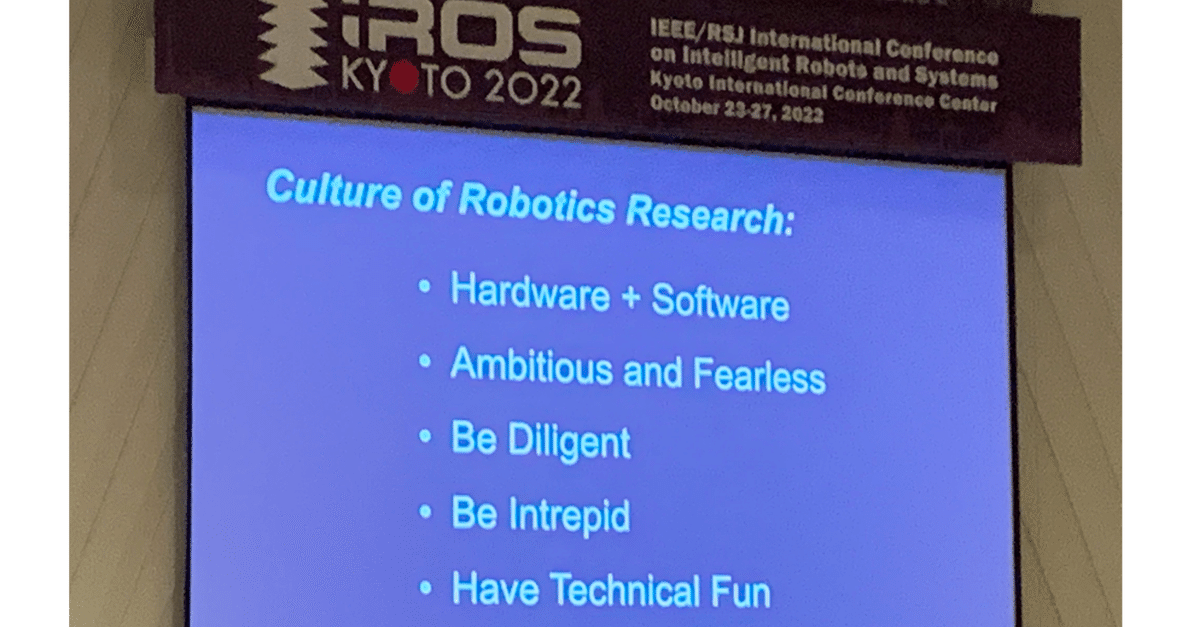

私が本プログラムを通して習得した力は「イノベーション力」です。イノベーションとは、経済学者のシュンペーターが提唱した「新結合」、すなわち新しい組み合わせの実行による新たな価値の創出を意味する言葉であります。新奇な組み合わせを生み出すための多様な視点を獲得するインプットとして、ジェノバ大学での学修やIROS(国際学会)への参加を経験しました。(見出しの画像はIROSにて行われたBoston Dynamics FounderのProf. Marc Raibertの講演より引用しております。) 新結合を実現するアウトプットとして、慶應義塾大学医学部の医師と共に、医学的課題を工学的手法にて解決する共同研究に取り組みました。

ジェノバ大学での前半1年間で、ロボティクスに関する実用的な知識や異文化理解力を身につけました。ロボティクスは機械工学・電気工学・制御工学・コンピュータサイエンスなど複数の学問分野で形成されています。私は学部時代に電気工学や制御工学の理論を中心に学んで参りました。一方、ジェノバ大学では、ロボティクスに関わる学問分野を幅広く、特にコンピュータサイエンスを中心に実践を交えて学修致しました。例えば、ROS(Robot Operating System)を使用した自動運転車のシミュレーションの製作、CAD(Computer Aided Design)ソフトを使用した市販のロボットハンドのリバースエンジニアリングを行いました。加えて、HCI(Human Computer Interaction)の授業では、学外のアクセラレータ(スタートアップを支援し、事業成長を促進するプログラムを運営する組織)の前でユーザーが使いやすい&市場に刺さるUIをビジネスコンテスト形式で発表しました。さらに、帰国後に参加したIROSでは、最先端の研究に触れ、世界中の研究者と対話をすることで、ロボティクスの「現在地」への理解を深めました。このような多彩な活動を通して、自分の中の引き出し(新結合に必要な「点」)を増やす事が出来たと考えております。また、異文化理解に関しては、「違いに気づき、面白がり、それらを活かしながらお互いが歩み寄る」ことの大切さに気づきました。例えば、イタリア人は大らかな方が多く、締切近くまで物事が決まらない場合が時々ありました。最初は「早く決めて欲しいな」と不満を抱いていましたが、途中から「未定という事は要望を反映して貰える余白が有るので、こちらの要望を考慮して進めて頂けるよう交渉しよう」という考え方が出来るようになりました。こうした「違いの受容」は、より沢山の「新結合」の発見と実行に不可欠なマインドセットおよびスキルだと考えております。

ROSを使用した自動運転車のシミュレーション

後半1年を過ごした慶應義塾大学では、弊学医学部との共同研究を通して「新結合」の実行による価値創出に挑戦しました。具体的には、PRP(多血小板血漿)という形成外科領域で近年注目を集めている製剤の品質評価を物理的(機械的・電気的・光学的)特性に基づいて行う新手法を研究致しました。本研究で特筆すべき点は2点ございます。1点目は、医学という異分野における課題の理解を深めたことです。PRPの品質管理に関わる医学的な困難について、一般的なことから工学的な視点で気になることまで沢山質問をさせて頂き、その一つ一つを丁寧に医師に答えて頂きました。そうした先生方のご協力のおかげで、私はロボティクスの学修を通して得た物理学や統計学の知識を活かした解決手法の提案を行う事が出来ました。2点目は、実行力です。本研究では、より研究を現実に即したものにするため、人体から採取した血液を使用してPRPを作製しました。研究を行う上で必要なプロトコールを弊学医学部の倫理委員会に提出する過程で、実験計画の部分を中心に私の要望を反映して頂きました。研究を最善のものにするために、立場にとらわれず、率直に意見を述べ、協力者と共に考えを形にしていくことが出来たと思います。今回の共同研究の結果として、医師が目を見張る、今後に期待が持てる研究成果を得ました。まさしく「新結合」の実行による価値創出を達成できたと考えております。※本来であれば、研究の様子を写真で共有したいのですが、まだ学外には研究成果としてまとめて出していないので、ここでは割愛させてください。

以上のように、本プログラムでの学修と研究活動を通して、イノベーション力を身につけることが出来ました。今回、私が出会ったイタリアと日本、医学と工学も含め、グローバル社会には異文化や異分野の強みを結合することで生まれるイノベーションが、まだまだ沢山あります。今後は社会人として、そんなまだ見ぬイノベーションを中心に立って起こし、未来を先導していく、そうした人材になりたいです。最後に、本プログラムでサポートして下さった教職員の皆様や共に留学生活・研究生活を過ごした仲間への感謝の意を表して筆を置きたいと思います。本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?