#07 ニットの仕様書の書き方

みなさん、こんにちは。

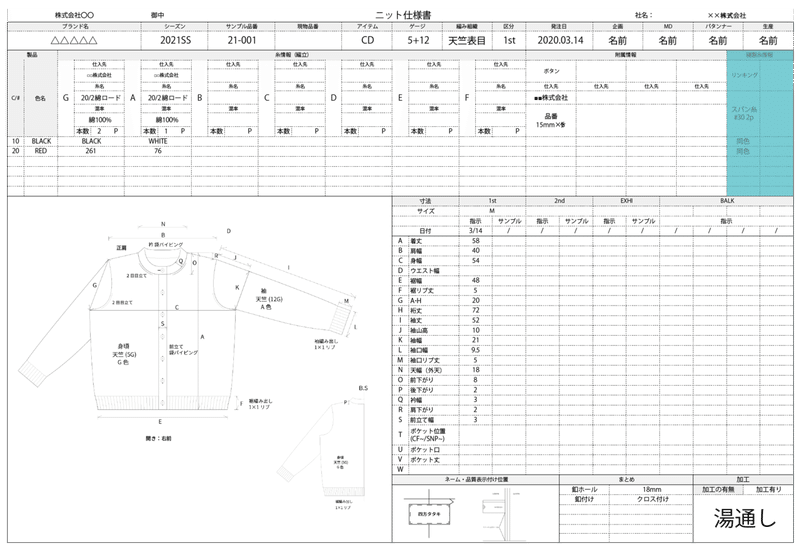

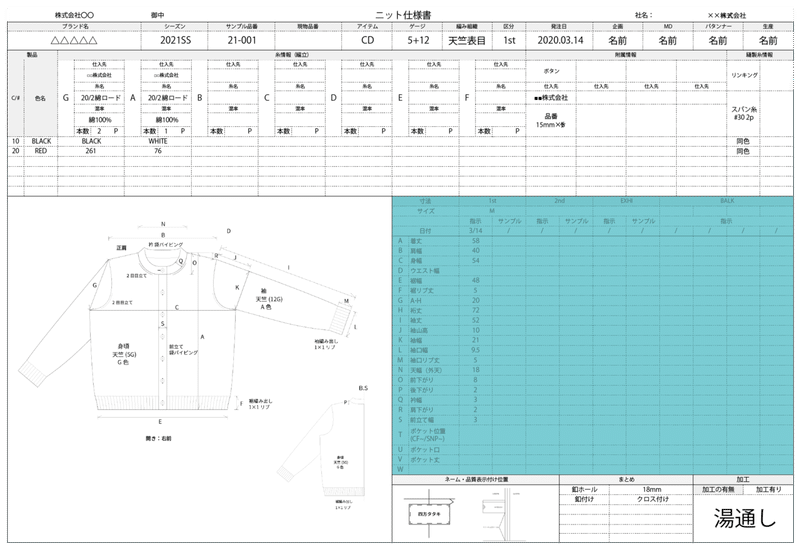

サンプルや現物を作るときに作成する《仕様書》。会社によってフォーマットはさまざまですが、製品を作る上で必要な情報は同じだと思います。

今回はニットの仕様書を作成したことがない方へ向けて、工場へサンプルや現物を依頼するときに一緒に出す仕様書の書き方について、おさえておいてほしいポイントについて書こうと思います。

長文になりますが、布帛の仕様書とはちがうところもあるので、何かの参考になればと思います。

※変更内容

2021.03.22

・基本情報に編み組織を追加しました

・糸情報、附属情報に仕入先・混率を追加しました

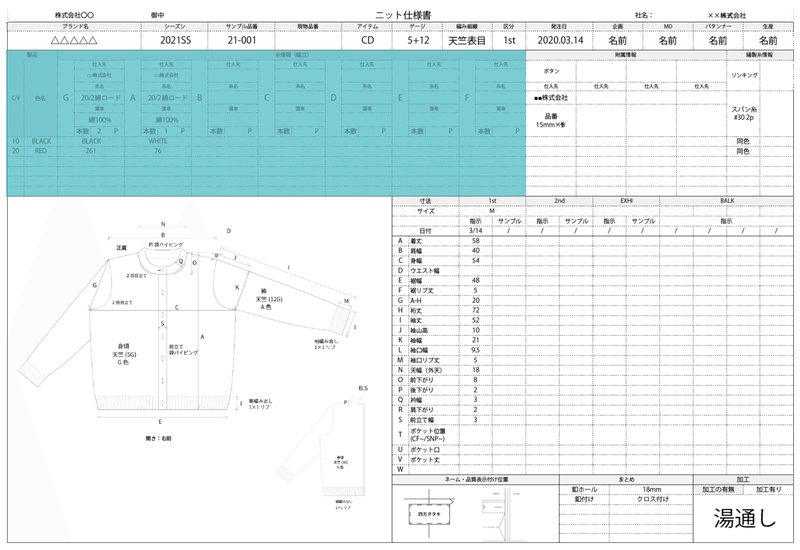

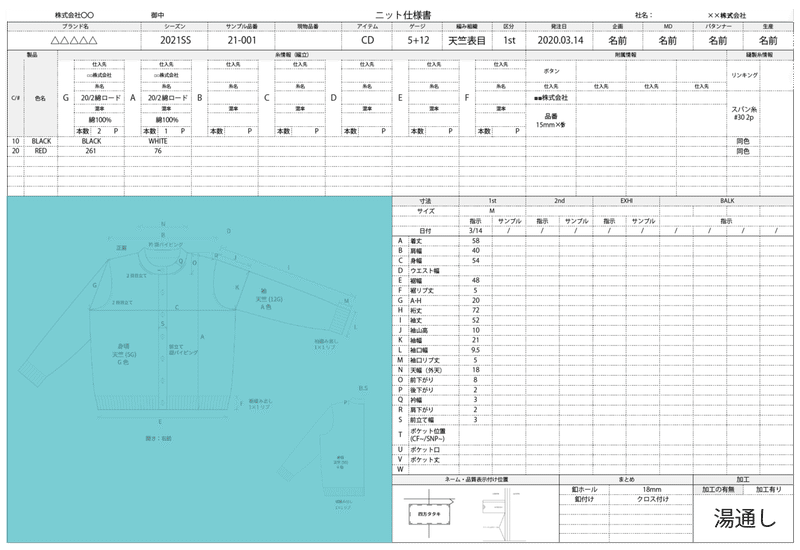

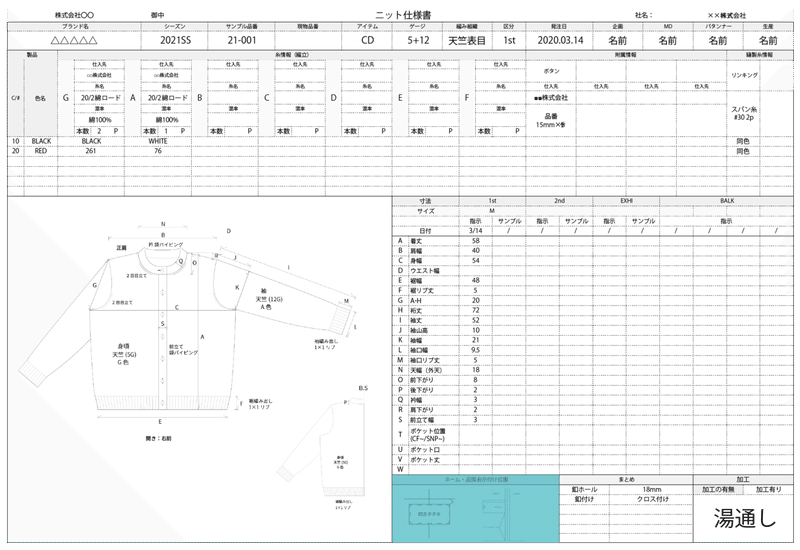

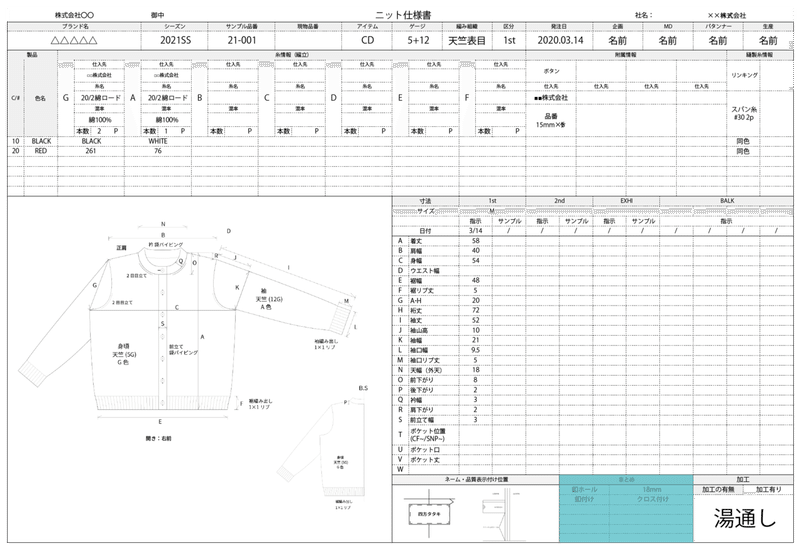

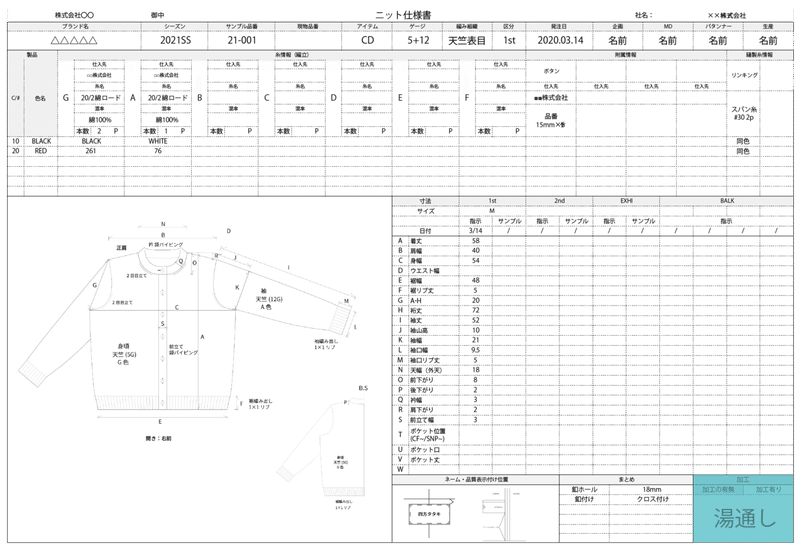

ニットの仕様書

ニットの仕様書に必要な情報は、

・基本情報(ブランド名や作成するアイテム、ゲージなど)

・製品の色展開

・編み立てする糸

・附属

・縫製糸

・サイズ

・絵型

・織ネーム、品質表示の付け方

・まとめ

・加工の有無

です。(もれがあったらすみません!!)

布帛の仕様書と同じ項目もありますが、採寸方法や指示の出し方など、書き方が異なる部分もあるので、それぞれについて解説しようと思います。

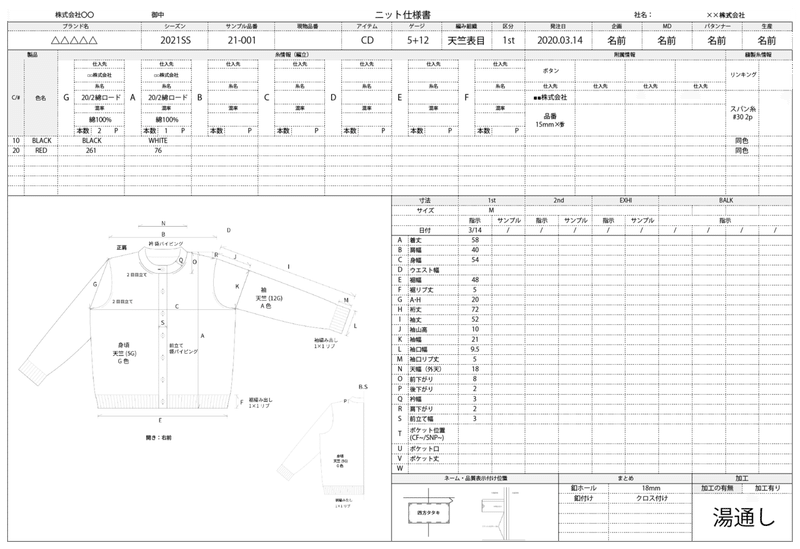

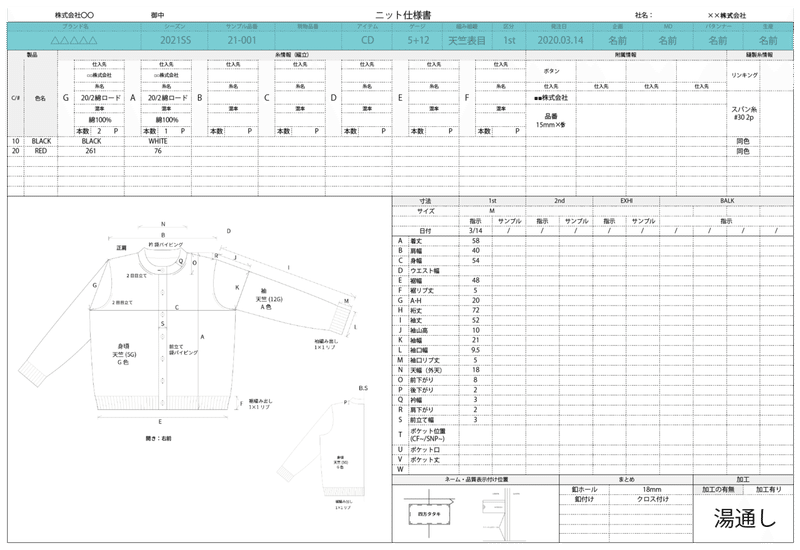

※今回、見本にするため仕様書を作成してみました。フォーマットは各社でちがうと思うので場合によっては複数枚に分かれたりすると思います。

もし使いたい方がいましたら、こちらからダウンロードしてください。

(項目など自由に変更していただいて大丈夫です!)

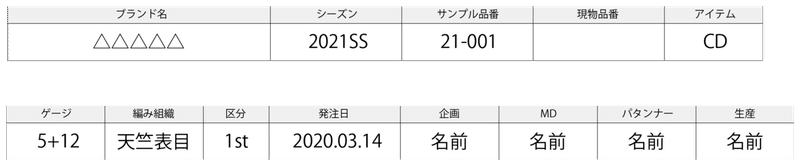

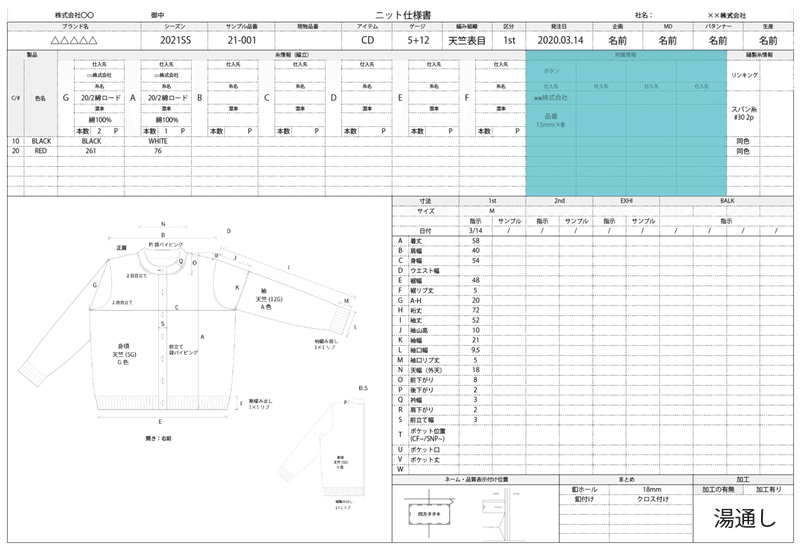

・基本情報

青色の部分が基本情報になります。下の画像が部分的に拡大したものです。

基本情報で必要な項目は、

・ブランド名

・シーズン

・品番(サンプルと現物)

・アイテム(プルオーバー、カーディガン、ジャケット、スカートなど)

・使用するゲージ

・編み組織

・区分(その仕様書が1stのものなのか、2ndなのか、現物なのか)

・発注日

・それぞれの担当者の名前

になります。特に、使用するゲージは記載しておいた方がわかりやすくていいと思います。

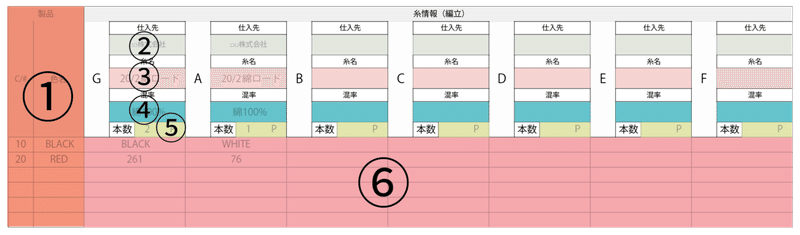

・糸情報(編立)

①製品の色展開

展開する製品の色番号と色名を記載します。色番号と色名は、各社が設定しているものになります。

※この仕様書では、横にたどっていくと製品の各色に対応する「編立で使用する糸の色」「附属の色」「縫製糸の色」がわかるように配置しています。

②仕入先名

編み立てに使用する糸の仕入先を記載します。

③糸名

編み立てに使用する糸の名前を記載します。番手まで記載した方がわかりやすいです。隣にG,A,B,C,D,E,Fと書いてあるのは、絵型に書き込みやすくするために振った記号になります。

④混率

糸の混率を記載します。糸の混率は、糸量(目付け)から製品全体の混率を出すのに使用するほか、適切な加工を行う上でも必要な情報になります。

⑤本数取り

何本その糸を引き揃えて編むのか記載します。

⑥糸の色番号

製品のどの色に何色の糸を使用するかがわかるように、ブックに書かれている糸の色番号を記載します。

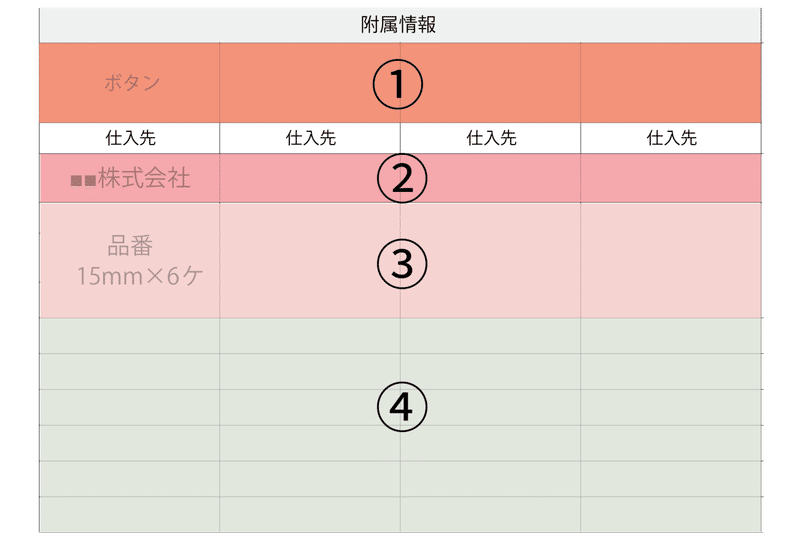

・附属情報

ここには、ボタンやファスナー、ホック、裏地などの情報を記載します。

①附属の種類

どの附属を使用するか記載します。

この仕様書では、「ボタン」「ホック」「ファスナー」「裏地」「セッパ」「布帛」「伸び止め」「リボン」「テープ」から選択

②仕入先

附属の仕入先を記載します。附属が工場手配の場合、ここを見てメーカーに発注します。

③品番・サイズ

使用する附属の品番、サイズ、個数など

④附属の色

各色に対応する附属の色番号や色名

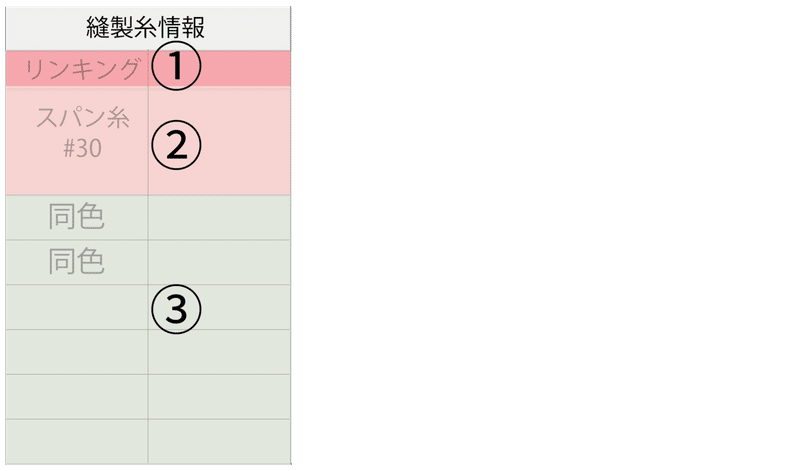

・縫製糸情報

①縫製方法

ミシンやロック、リンキングなどの縫製方法を記載します。

②糸の種類・番手

スパン糸や共糸など。スパン糸の場合は番手も併せて記載します。

③縫製糸の色

工場によって使用している縫製糸がことなるので、ここには同色なのか配色なのか記載します。配色の場合は別途色の指示が必要になります。

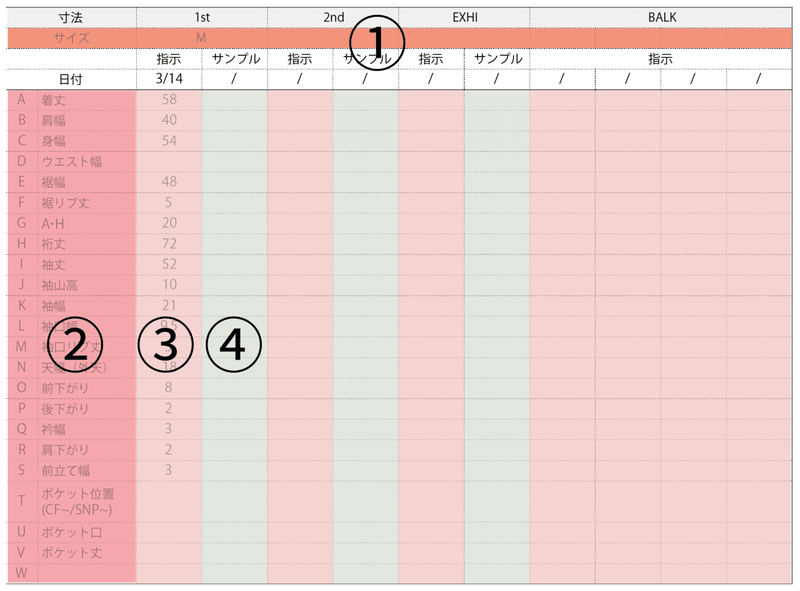

・サイズ情報

①サイズ

作成するサイズ表記を記載します。作成するサンプルが何サイズなのか、現物を作るときのサイズ展開の目安になるので、工場側が把握するためにもサンプルのときから記載した方がいいと思います。

②採寸項目

③指示寸法

製品をつくる上で必要な項目に、寸法を記載します。会社によって採寸方法が異なるので、指示した寸法がどの部分に該当するかは絵型に記載します。

④仕上がった製品の寸法を記載

指示寸法とどのくらい差異があるのか把握するため、採寸した数値を記載します。

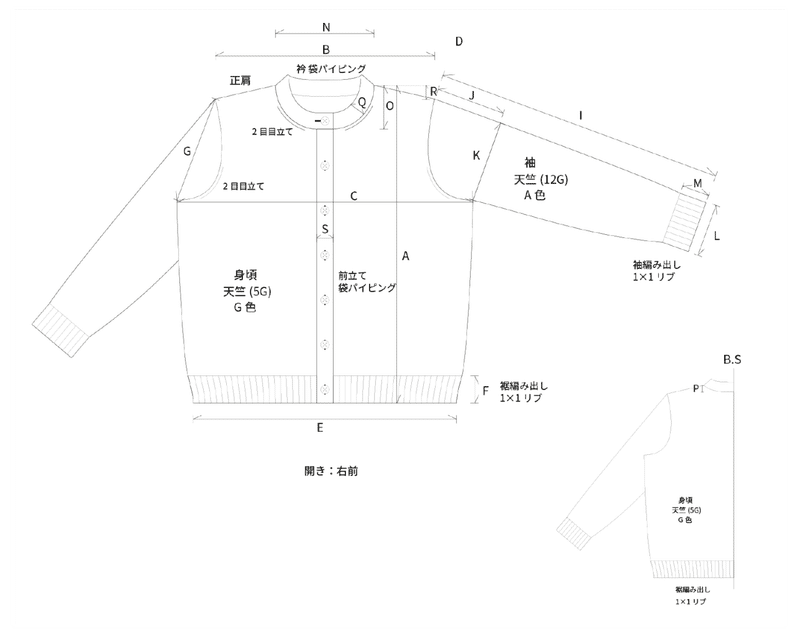

・絵型

絵型には製品の完成の姿だけでなく、下記の内容も書き込みます。

・採寸方法

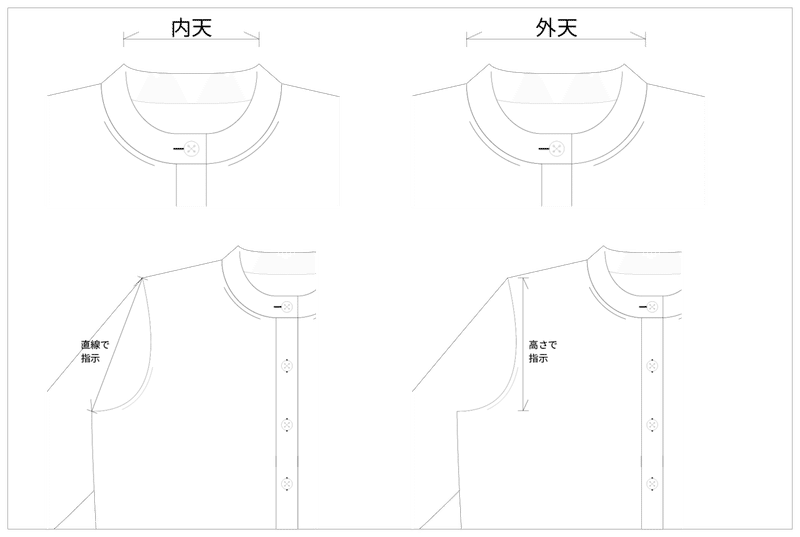

サイズ表に対応する採寸方法を記載。各社によって採寸方法が異なるので、工場側がわかりやすいように記載します。ニットの測り方で特徴的なのが、AHと天幅です。

AHは、肩先〜釜底までの直線距離か肩先〜釜底までの高さで指示を出すことが多く、天幅は附属の付け位置(外天)か内側(内天)で指示を出します。天幅については、付け位置で指示を出した方が修正などもしやすいのでおすすめです。

・どのパーツにどの編み糸を使用するのか

編立の糸情報に記載したG、Aなどがどのパーツに対応しているか記載。

(画像ではG色、A色と書いています)

・編み出しの編み方

1×1リブや袋編みなどの編み出しの編み方を記載。

・衿や前立てなどの附属の編み方と付け方

編み方や付け方(シングル付なのか、パイピングなのか)など、附属の指示を記載します。

・打ち合わせ

カーディガンやジャケットなどは左前なのか右前なのかわかるように記載します。

・肩線や脇線の位置

前肩の場合は何センチ前肩なのかも併せて記載します。

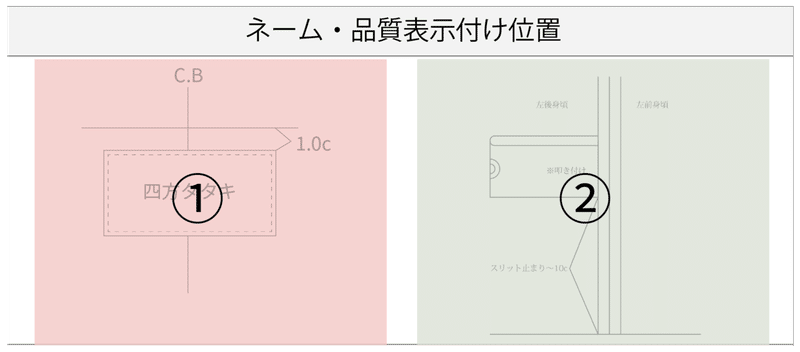

・織ネーム、品質表示の付け方

①織ネームの付け方

織ネームの位置や付け方を指示します。

②品質表示の付け方

品質表示の位置や付け方を指示します。

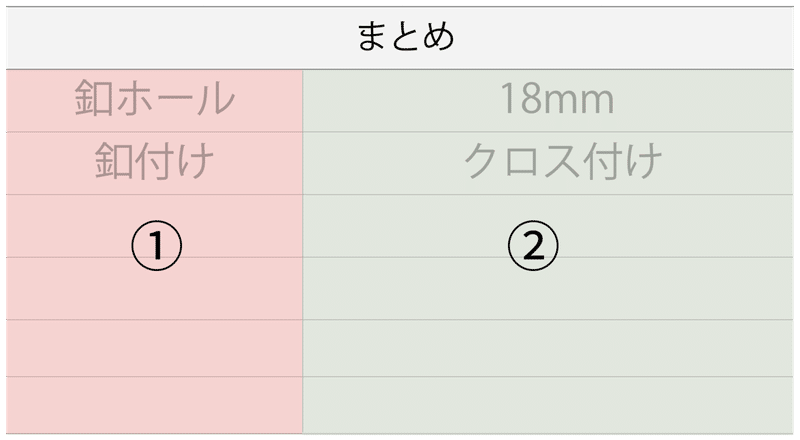

・まとめ

①まとめの種類

ボタンホールやボタンの付け方、根巻き、閂止めなどを記載します。

②サイズや付け方を記載

・加工

①加工の有無を記載

編み立てから完成までの工程のどこかで加工する場合は「加工有り」を、編み立てから完成まで一度も加工しない場合は「加工なし」を選択します。

②加工の種類

加工する場合は、加工方法を記載します。

湯通しや縮絨など、どの加工をするかについては、編み地出しの段階で工場側と相談しながらどれが最適なのかを決めます。

おわりに

どの情報も記載がないと確認の連絡が工場さんからくるものばかりなので、お互いの認識のズレが少しでも減るように、できるだけ情報を書き込むことが大切かなと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました!それぞれ項目ごとに箇条書きでの説明になってしまい読みづらくなってしまいましたが、何かの参考になればと思います。

いただいたサポートは、活動費に使わせていただきます。