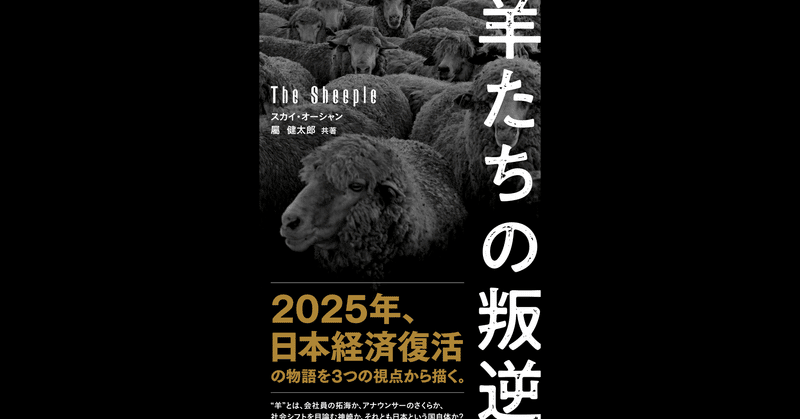

羊たちの叛逆 第1章 前半

ニュースピックスが記事にしてくれました!

大友監督と、佐渡島さんから、嬉しいコメントもいただきました。

------------------------------------

第一部 静かなる大移動

第1章 悩める羊

2021年10月13日 経日新聞 朝刊

危機の予兆

「20世紀の初頭、技術革新や産業構造の転換でグローバル化が進む中、急速に広がる格差への不満や新興国の台頭は、2つの世界大戦の土壌となった。技術革新や産業構造の転換の中、急速に広がる格差への不満が渦巻く覇権国の米国と、同じように国内に不満を抱える新興国の中国が激しく対立するいま、歴史は繰り返すのだろうか。

格差と不平等が常態となり、富を再配分する機能が弱まった社会はもろい。人々はゆとりをなくし、寛容さ、公共心が薄らぎ、異質なものを排斥するようになる。

歴史は繰り返さないがしばし韻を踏む。コロナ禍により、人々は危機を自覚し、時代の大きな転換期にあることは、多くの人々が感じている。分断が強まる中で、新たな秩序を見いだすのは困難だが、現実から目をそらしても新たな地平は広がらない。私たちは歴史という舞台の単なる観客ではない。私たち自身がこの歴史の主人公なのだ。」

2021年秋

僕の名前は横井拓海。36歳

四菱商事に勤務。朝食をとりながらニュース記事を見るのは日課だ。

仕事は忙しい。朝は7時に出社。会食が終わった後会社に戻り、深夜まで仕事をするのもよくあることだ。いつまでこんな働き方できるか。

二十代の頃は銀座コリドー街でよくナンパし「モテる」と思っていた。

同期の多くがすでに結婚し、今は、そうした遊びもずいぶん減った。

家は新富町の賃貸マンション。銀座からすぐだ。いつの間にか独身のまま30代後半になっていた。残業代など含め相応の給料をもらい、家と車以外、必要なものは手にしており、生活レベルに不満はない。

しかし、30歳をすぎた頃から、ベンチャー企業に転職したり、起業をしたりと自分らしく活動し、輝いて見える知人が増えてきた。同期もそうだが、最近は僕より若手がどんどんやめている事が、人事部ではかなり問題になっているようだ。しかし、なかなか打つ手がないというのがもっぱらの噂だ。確かに自分が人事部だったら、これ以上給料あげるわけにもいかず、どうしていいかわからないだろう。

人の転身の話を聞く時、正直に言うと、少し焦る。

彼らと比べた時、自分は給与や社会的ステイタスなど、外形的基準からは満足を得ているものの、本当に自分のやっていることに誇りを持っているわけではなく、信念にしたがって生きていないことに気づく。いや、その信念が何かもわからないほど、自己が疲弊している。そのため、このまま人生が無意味に過ぎていってしまいそうな、ある種の漠然とした恐怖がある。

このテーマは、最も気になるところであり、一方で、考えたくないことだった。30代後半だと、すでに挑戦するのに遅いという恐れもあり、だからと言って、人生を諦めるには、まだ早い。

先日、友人四人で集まった時だ。

一通り、皆の近況報告のあと尋ねられた。

友人A「で、拓海はこれからどうするの?さっきから聞いていると、結構会社に不満が大きいみたいだけど。」

拓海は、自信のないときや、周りに大事にしてもらいたい時の癖で、肩に首を沈め少し小さくなるようにして答えた。

「色々不満はあるんだけど、うちは給料もいいし。仕事も大きいから、やりがいもあるんだよね。」

まさに自分に対して言っている言い訳だ。

友人B「俺も、商社にいたからその感覚わかるけど、そうした、取り扱い金額大きいとか、給料が他の会社よりいいとかに甘んじていると、自分の生きるべき人生を生きられないのじゃないか、って思って転職したんだ。なんというか、拭いきれない閉塞感というか。このままだとやばいと本能的に思ったんだよね。」

女友達C「私も、大企業で海外駐在している方々と仲良くさせてもらったけど、基本の関心事は内輪の人事で、そのために仕事しているような印象だったな。」

拓海「まあ、上の人みて尊敬できる人も中にはいるんだけどさ。みんなの言う通りだね。」

なんとなく、その日はお開きになった。

就職活動終えた頃、人気企業の四菱商事に入社し、喜んだ。これで勝ち組だと思った。これで報われる。大学だって慶応に入学できたからよかったと。そうやって、他人の引いたレールを歩いてきた。そうすれば幸せになれると信じていた。だけど、いつの間にか現実は異なってきていた。

現実に、今日現在、自分は人生に不満を感じている。

焦りと言ってもいい。

だからと言って、どうしたらいいのか全くわからない。転職をすると、おそらく条件は一旦今より悪くなるように思う。どこでも通じるような能力ではない。英語くらいか?自分が、成功者だと思っていたら、いつの間にか取り残されたような気分が、日増しに大きくなってきていた。

拓海が働き始めて、社会には大きな波が二度あった。

一つ目の波は、20年前から盛り上がり続けるITベンチャー起業の波だ。

2010年代。自分と歳の変わらない経営者が率いる会社が続々と上場した。

当時20代だった拓海は冷ややかに見ていた。そんな夢みたいなこと言っても叶うわけない。確かに多くのベンチャー企業ができる中、全てが上場するわけではない。一方で彼らが簡単に潰れるわけでもない。逞しく生き残っている。この頃からスポットライトが、大企業からベンチャー企業に移り始めた気がする。News Picksなんかは、そうした流れを決定的にした代表メディアだ。

もう一つの波は今来ている波だ。今朝の経日新聞の記事で書かれたように、これまで前提とした資本主義社会が崩れ始めている。それとESG投資、Well Being、SDGsなどに代表される新しい価値観だ。「資本主義的成功、リッチ、ゴージャス」のようなものから「ナチュラル・自然体・オーガニック・自律・共存」などを共通の価値基盤とする流れだ。副業・兼業・ワークライフバランス・ワーケーション、これらもこうした流れの延長だ。

最初の波と二つ目の波によって、総合商社で働く自分の働き方が、相当時代遅れになった。10年単位でくる波に二つも乗り遅れたら、それは遅れるに決まっている。シリコンバレーの企業群などは、生産性向上のため、レクリエーションや瞑想なんかも取り入れており、15年以上先の未来にいるようなものかもしれない。

特に大企業に従属して生きると、時に人間性に反しているように感じることも多い。一人の人間として大切に扱われているというより、一定の成果を出す機能の部分として扱われ、人間は、尊厳を大切にされるのではなく、マネージメントされる対象である。

「社員は仲間か部品か?」

と聞いて、部品であると答える企業は一社もない。

しかし、「社員を家族や仲間として一人一人の考えを尊重し共に考えていますか?」と問うた時、自信を持ってそうだと答えきれる企業も極めて少ないだろう。

こうした話を会社の自分の周りの人とじっくりする機会もなく、普段は、家と会社の往復の中で、ゆっくり自分に向き合って考える時間もない。

植民地支配におけるルール

Divide And Conquer(分断して統治せよ)

が適用されている社会のようだ。

小説の中にも出てくる、WaLaの哲学はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?