「マネーフォワード内の小さなベンチャー」の軌跡。OKR2年生の「これまで」と「これから」。

「マネーフォワードの中の小さなベンチャーというマインドでやっています」

と語る、株式会社マネーフォワード クラウド経費本部 本部長の今井さん。今年で事業部立ち上げから3年目を迎えます。

OKRを導入したのは事業立ち上げ2年目となる昨年。事業立ち上げ直後の盛り上がっている「ボーナス期」を終えて、課題が顕在化したタイミングでした。そこから1年間OKRを運用し、試行錯誤の日々。しかし、年度末の全社サーベイで厳しい現実を突きつけられます。

「OKR2年生」となった今年、どのようなチャレンジに取り組んでいるのか?

今もまだ悩み葛藤をしながら試行錯誤を続ける「マネーフォワード内の小さなベンチャー」の軌跡を、赤裸々にお話頂きました。

ハイマネージャー主催「OKR/1on1/CFR勉強会#4」のレポートです。

マネーフォワードの中の小さなベンチャー

マネーフォワードの今井と申します。よろしくお願いします。

私たちは、「マネーフォワード クラウド経費(以下「クラウド経費」)」という、経費精算を楽にするための経費精算システムの開発から提供までをしています。

私たちの事業部でOKRをどのようにやっているのか、皆さんのご参考になればと思っています。

株式会社マネーフォワード クラウド経費本部 本部長 / 今井 義人 さん

まず事業部の前提みたいなものをお伝えしたいなと思います。

マネーフォワードは現在、従業員が700名くらいの大きな組織になってきました。その中で、私が所属しているクラウド経費本部はプロダクト開発からセールスまでがワンチームの事業部です。

全社の目標管理・評価はMBOでやっていますが、私たちのチームだけOKRもやっています。

マネーフォワードはビジネスドメインがたくさんあるんですけれども、法人向けの「マネーフォワード クラウド」だけを抜き出すとこのような構造になっています。

その中で私たちは「クラウド経費」というひとつのプロダクトで独立しています。なので「マネーフォワードの中の小さなベンチャー」というマインドでやっています。

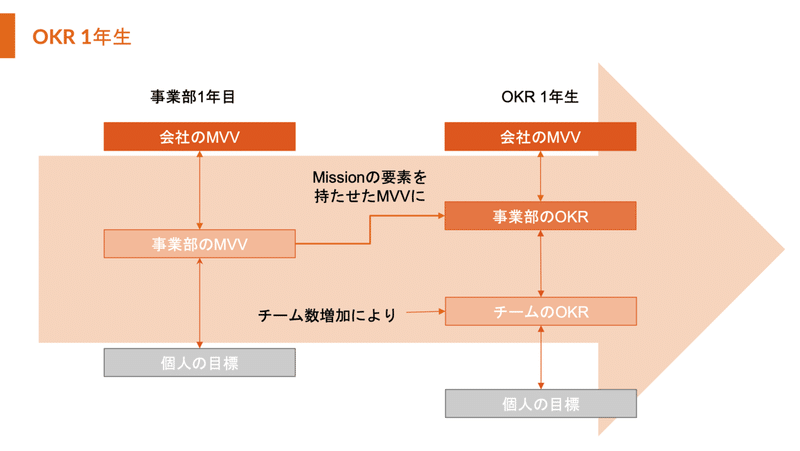

私たちの事業部は2017年の12月に事業部を立ち上げて、その時は開発・セールス合わせて15名くらいのチームでした。1年間事業の運営をして、2年目からOKRを導入しました。

今は事業部3年目に入り「OKR2年生」という状況です。

「この課題、全部OKRで解決できるかも?」

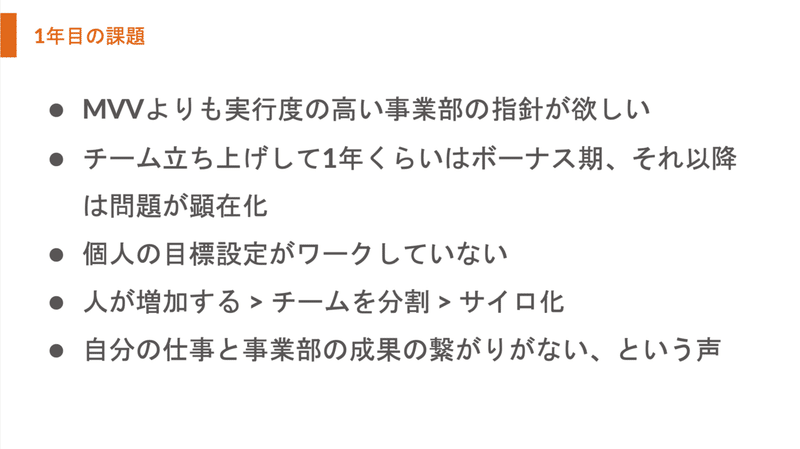

1年目の事業運営は、ある意味ボーナス期で、フレッシュさもあってあまり問題が起こらないんですよね。その中で、1年経って感じた課題は「会社のMVVと事業部のMVV、どっちを優先すればいいんだろう?」と思い始めたことでした。

会社のMissionが「お金を前へ。人生をもっと前へ。」なのですが、自分たちが扱っている経費精算がテーマだとお金に関わる領域とはいえ、私たちの事業にそのまま当てはめるには大きすぎると感じていました。

株式会社マネーフォワードのミッション

(引用:https://corp.moneyforward.com/aboutus/mission/)

なので、クラウド経費だけのMVV(Mission / Vision / Value)をボトムアップで決めました。

その時に決定に関わっていたメンバーは納得感があるんですが、後から入ったメンバーとの差もあったし、会社MVVとの重複もあって浸透度が今一歩と感じ始めました。そういった経緯でMVVよりも実行度の高い指針を示すフォーマットが欲しいと思っていました。

課題は他にもありました。全社でMBOを運用していて半年に1回の目標設定と振り返りの評価をやっているんですけれども、あんまりワークしていませんでした。1回書いたら忘れて半年後に思い出す、という状態でした。

さらに、メンバーが増えてくると、最初は「ビジネス」「開発」くらいしかなかったチームをより細かく分けていかなければならなくなります。そうするとチーム間のちょっとしたギクシャクが生まれたり、情報がサイロ化されてしまうことがありました。

これらの課題をパッと見たときに私が思ったのは「この課題、全部OKRで解決できるかも?」ということでした。それで、OKRを導入してみることにしました。

その時のチームは30人くらいでした。事業部のミッションをOKRの「O」に置きました。それからメンバーが増えチームが分かれてきていたので、チームのOKRを設定しました。

個人のOKRは、全社で評価制度があったのでやめておきました。自主的にやりたい人だけやってもいいよ、というスタンスでした。

こんな形で1年間やってみようと。

OKRが、目線が高いボトムアップの議論を生み出す

OKRを1年間やってみての振り返りなんですけども、OKRを立てる時にみんなで議論することがとても良かったと思っていて。

普段は「自分たちのチームの存在意義ってなんだろう?」とか「ユーザーに何を提供したいんだろう?」みたいなことを話す機会があんまりなかったんですね。でも機会をつくってみんなで考えてみると、ボトムアップなのに高い目標を設定しようという雰囲気になりました。

「目線上げろ!」みたいなことを言わなくても、現場から勝手に意見が上がってきたりするのは、マネージャーとしてはありがたいです。

段々とOKRへの関心が低下

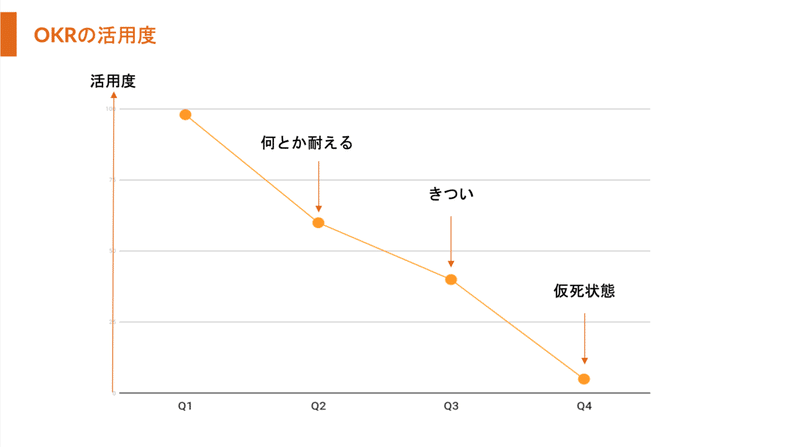

あまりうまくいかなかったのが「定着」ですね。

社内のWikiにOKRの進捗を毎週更新したり、月1で行われる事業部の定例ミーティングで、チームのリーダーが話すことはありましたが、週次の「チェックインとウィンセッション」はやっていませんでした。そういう対面でチーム間のコミュニケーションが欠けていたなと思います。

そういう状態だったので、段々とOKRへの関心が下がっていきました。Q1(第一四半期)はめちゃめちゃ盛り上がっていて、Q2もまぁまぁ頑張るんですけれども、Q3までくるともうきついんですよ(笑)。それでQ4では、もうダメになってしまいました。

さらに、1年目のボーナス期が切れたと確信したのが、全社サーベイの結果を見た時でした。事業部ごとにいろんな項目に点数をつけるんですけれども、「組織」とか「上長」に対する評価が低かったんですね。完全に「これはだめだ」と痛感しました。そのタイミングでテコ入れが必要になり、HiManagerを導入しました。

Objectivesには「その時に一番やらなければならないテーマ」を

それでOKR2年目ですね。10月くらいから見直しを始めています。

事業部のOKRの部分に事業部のミッションを持ってきていたのですが、マンネリ化を感じ始めていました。「Objectiveが変わらないと、そのうちみんな見なくなるな」と思いました。

なので2年目では、Objectiveは「その時に一番やらなければいけないテーマ」を設定して、四半期ごとに変えました。旗で方向を指し示すようなイメージです。

それからチームのOKRを立て、2年目は個人のOKRも設定しています。ただし、全社の評価制度もあるので、そことは連動させていません。

ウィンセッションで「見えづらい活躍」が浮き彫りに

あとお伝えしたいのは、CFR。対話とかフィードバック、承認といったところですね。

これまで、全社的に「ツキイチ面談」という上長とメンバーが月に1回、1on1の面談をする制度があって、粛々とやっていました。チームのOKRは月に1回Wikiを更新しにいく…みたいな。称賛も、会社にピアボーナスのツールが入っているので、個人が任意のタイミングで称賛を送っているという状態でした。あとは、OKRの進捗管理ですね。ここが結構辛かったところで、ただ言うしかない、言い続ける…みたいな確認の方法で運用していました。

そこでやり方を変えました。毎週1on1やりましょう、週次でチームのOKRを見直しましょう、ちゃんとチェックインやりましょう。承認・称賛に関しても、ピアボーナスに加えて、ウィンセッションをやったことが結構良くて、続けています。

ウィンセッションはこんな感じでやっています。会社の広場みたいなところで、食べ物とか持ってきて、HiManagerの称賛ページを見ながらコメントしています。

やってみてよかったのは、メンバーの見えづらい活躍が浮き彫りになることでした。私からの視点では目立っていなかったメンバーが、実は周りからすごく評価されていたり。そういうことが見えるようになるので、良い機会だなと思っています。

進捗管理も、同じ人が一方的に言い続けるのは辛いので、各チームで推進担当の人を決めて、その人たちに進めてもらっています。

今後やっていきたい3つのこと

こんな形で回し始めているんですけれども、今後やっていかなきゃなと思っていることがいくつかあって。

まずはメンバーのOKRをレビューすること。メンバーの適性を踏まえたCFR。あとは、責任者自身が自分のOKRを持ったほうがいいと思っています。

丸2日かけてメンバーのOKRをレビューしていた、Google創業者のラリー・ペイジ

メンバーのOKRをレビューするというところなんですけれども、『Measure What Matters』という本があって、今回の登壇にあたって久しぶりに読み返したんですけれども、そうしたらとても良いことが書いてあるんですよ(笑)。1年間OKRをやったからこそ「わかる!」ということがたくさんあって。

例えば、Google創業者のラリー・ペイジは、メンバーのOKRを丸2日かけて全部チェックしていたと。特にKR(Key Results)は人によって決め方が様々になってしまうので、「そのKRって測れるんだっけ?」というところをレビューしたりとか。

やっぱりすごく時間がかかります。KRをレビューしてフィードバックも返さないといけないから、マネジメント側としては腹を括らないといけないわけですね。「そこには時間を使うんだ」と決めないといけない。自分のマインドセットを変えないといけないなと思っています。ここで皆さんの前で宣言して、頑張ろうと思います(笑)。

性格診断をCFRに活用

2つ目の、メンバーの適性を踏まえたCFR。CFRって私が調べた限りだと方法論がそんなにないなという風に思っています。1on1の本はありますけれども…。「具体的にどうやればいいんだろう?」というところは、結構難しいなと思っています。

その中でありそうだなと思っているのは、全社的にやっている性格診断です。その結果を使ってCFRをやると、もっとメンバー1人1人に合った精度の高い言葉でフィードバックができるんじゃないかなと思います。

例えば私はその性格診断の中で、「弁別性」というのがあって、論理的に話す要素が強いみたいなんです。なので論理的な話し方、スパッと白黒付けられるような話し方をするとスッと落ちるんですけど、全然それだと落ちないメンバーもいるので。人によってコミュニケーションを変えた方が、より精度が高くなるのではないかと思っています。

事業責任者も個人OKRを持つ

最後に、責任者が個人のOKRを持つこと。私自身のOKRは事業部のOKRと一緒だと思っていたので、個人のOKRは立てていませんでした。事業部の予算を背負っているので、それに対してやるべきありとあらゆることをやるのが事業責任者でしょ、と思っていたんです。

でもそれって、OKRの大事なポイントである「フォーカスすること」をやっていないんじゃないか?と思ったんですね。

自分自身もやることを絞らないといけないと思ったので、3月から始まる次の四半期からは、自分のOKRも立てようと思っています。

まとめ

まとめです。学びとしては、OKRを維持することが結構大変だったので、仕組みで解決したほうがいいなと思っています。気合は四半期もすれば力尽きるので(笑)やっぱり仕組みが大事だなと思っています。

あとは、この1年半くらいあんまりうまく進められてきた実感がないんですけれども、もうちょっと下調べして、経験ある人に聞きにいくみたいなスタンスがあると、うまく進められるかなと思います。

あとは、外部のアドバイザー・コーチがいるととても心強いです。今はHiManagerさんに週1でミーティングをしてもらっているんですけれども、そういう有識者かつメンターの方がいると心強いです。

どこの会社もOKR、CFRを試行錯誤しているなぁと、悩んでいるなぁと思っているんですね。私たちもまさにそうで。

例えば、メンバーの評価とメンバーのOKRをどう整理するか、というところは結構モヤモヤしていて。今は、OKRのバーを少し低いところでMBOに設定してやっているんですけど、「それでいいんだっけ?」というのは思いながらやっています。

あと、OKRをやってよかったというのを測定するのが難しいなと思っていて。最終的には事業目標を達成していたらいいんじゃないかとも思うんですけれども、OKR自体の評価・効果測定も興味があるので、勉強していきたいなと思っています。

以上です。ありがとうございました。

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。

マネジメント(OKR・1on1など)に活きる知見を発信しています。フォローをお待ちしています!