モチベーション向上には身体的アプローチも必要?-生命科学からみる人材育成・組織開発へのアプローチ手法-

今回ご登壇頂いたのは、株式会社ワークハピネスの鈴木泰平さんです。

今回は、鈴木さんのご担当されているお仕事について、「生命科学からみる人材育成・組織開発へのアプローチ」をテーマにお話頂きます。

※本記事は、2021年10月14日に開催されたHR Millennial Lounge#13」のイベントレポートとなります。(テーマは「科学とデータが変えるHRとチームの未来」になります)

はじめに

株式会社ワークハピネスの鈴木泰平と申します。よろしくお願いします。

始めに会社についてご紹介させて頂くと、私が務めているワークハピネスは組織・人事のコンサルティングをしている会社で、人事の皆様の研修企画や組織開発のお手伝いをしており、人材育成トレーニング、新規事業やイノベーションに関するお手伝いもさせていただいております。

また、実は2020年から完全リモートワークで働いています。そのため、今回の登壇も自宅から参加させていただいており、メンバーもそれぞれ自宅で仕事をしているような会社となっています。

次に私の自己紹介をさせていただきます。

大学時代は生命科学を研究していまして、遺伝子組み換えなど今とは全く違う研究を行っていました。

元々は研究者を目指していたのですが、大学時代の研究室の環境に心が折れてしまい、研究者を志すモチベーションが下がってしまった経験があります。

この経験の中で「人は組織風土や組織構造に大きく影響される」ということを強く実感し、組織開発に興味を持つようになったことがきっかけで現在の会社に入社しました。

HR業界に入って最初に強く感じたことは、基本的に心理学のみがベースとなっていて、経験不足のためではありますが「胡散臭いな」ということです。

例えば、iPhoneが壊れた時に直す場合、iPhoneの仕組みが分かっているうえで壊れた部分を直すことができると思うのですが、私たちの仕事に当てはめた時に、人の仕組み理解することは難しいと思います。

人は色々な角度から見たときに非常に多様な構造をしており複雑です。しかし、それを理解しないと私たちの仕事は成り立たないのではないかと感じていました。

心理学の分野では人の心の側面を見ていると思うのですが、人には身体という側面もあります。

そのため本日は、生命科学という分野により、人を身体の側面から見たときに人材育成や組織開発はどういう解釈ができるのか、についてお話したいと思います。

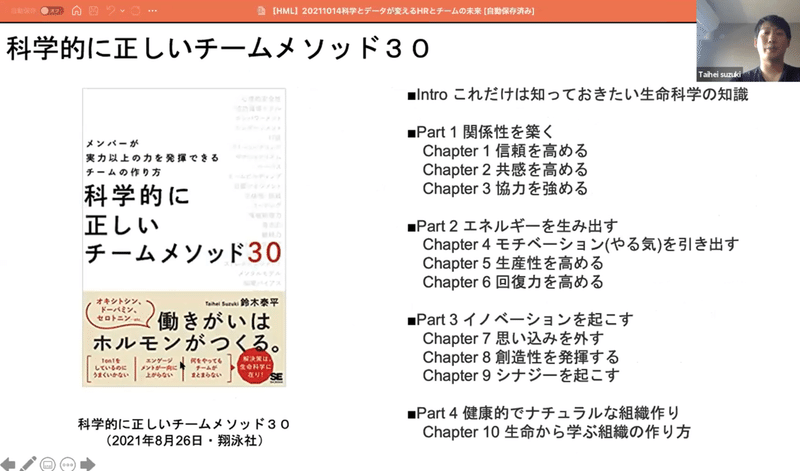

実は恐縮ですが「科学的に正しいチームメソッド30」という本を出させていただいております。

人事の方やHR領域においてテーマとなる関係性であったり、イノベーションを起こすという部分に関して生命科学的にどういったことが説明できるのか、ということを原理的な部分を抑えつつ様々な手法をまとめさせていただいた本となっております。

そのため本日はこちらのPart2から引用しながら話を進めさせていただきます。

人事領域における心理学アプローチの限界

例えば、「社員のモチベーションを高めたい」というテーマがあった時に、ビジネス領域に限った話で言うと、以下画像の左側の項目がアプローチの対象となると思うのですが、人はビジネスの領域以外の場所でも生きています。

そのため、ビジネス領域の他にプライベートの視点で社員を見たときにモチベーションを下げている要因が、以下画像右側の項目のように沢山存在している可能性があります。

ここにフォーカスできないと人間としてのパフォーマンスやモチベーションを高めることは難しいのではないかと私は考えています。

ビジネスでどこまで着手するのかは別として、このように広い視点で見ないと、人を正確に捉えることはできないと感じます。

今ビジネス領域でやっていることとしては、心理の問題を身体の問題に還元して解決しようとしてしまっていることが多いです。

例えば、単に睡眠不足でモチベーションが落ちていることに対して、「キャリアビジョンが足りないのではないか」と還元して問題を解決しようとしているケースがあり、根本的な解決に至ってないことがあるのです。

やはり人を多面的に捉えなければ真の問題は解決できないのです。

以下フレームワークはご存じの方も多いと思うのですが、インテグラル理論で活用されているクアドラントのモデルになります。

【個人・内面】、【個人・外面】、【集団・内面】、【集団・外面】の象限があった中で、どこか1つの領域に偏ったアプローチをしてしまうと問題を本質的に解決できません。

左側は心理学ベースのアプローチが主流であり、右側は生命科学でのアプローチが主流となっています。そして、上側が人材育成の分野で下側が組織開発の分野と分類できます。

このように統合的な視点を持ってアプローチを検討していくことが、今後人事や私たち組織コンサルの仕事にとって非常に重要だと思います。

以下表は仮説ではあるのですが、人間のパフォーマンスに影響を与える要素をまとめています。

1つのパフォーマンスの下にはスキルや知識などの認知のパターンがあり、そのパターンなどは生活・習慣や価値観によって生成されます。

そしてその生活・習慣や価値観は身体の中の神経、免疫、内分泌のシステムが影響しています。そのシステムたちは、遺伝子や脳の構造、腸内細菌にも影響が及ぼされています。

腸内細菌の状態が鬱や思考力などに強く影響すると研究で判明しているため、このように多様な視点から人や組織のパフォーマンスを向上することができるとより本質的であると思います。

伝えたいことは、皆さんの仕事の中で様々な手法・アプローチがあると思うのですが、そのアプローチを適切に利用するためには人の原理原則を抑えないと難しいということです。

人の原理原則を抑えたうえで様々な手法を学び、その手法を自社らしいアレンジで実践していってほしいです。

逆にこれができなければ本当の効果は出せないと考えます。

生命科学でとらえる組織人事の課題

モチベーションの観点で話を進めていくのですが、動機付けモデルというものが本当に古典的ですが存在しており、以下のX理論・Y理論は有名だと思います。

実は、Z理論も存在しており「人は安定した組織の風土・構造・システムによって自然と動機付けされる」とあります。デメリットとしては組織が安定しているため、チャレンジをしなくなったり、今の状態に安住してしまいがちになることです。

このように様々なモデルがあるのですが、「結局何が正しいのか」という疑問が皆さんの頭にあると思いますが、こういった理論は結論どれも正しくないと考えます。

生命科学の視点から見ると、心の三原色というモデルがあります。ヒトの脳の中や心の感情等を扱う領域においてこの3つのホルモンのバランスが整っている状態が健全な状態であると言われています。

行動の動機付けに関わる「ドーパミン」はY理論、闘争と逃走反応を司る「ノルアドレナリン」がX理論、快と不快の調整を行っている「セロトニン」がZ理論というように、先程の動機付けモデルを見たときに完全にこれが当てはまると思います。

要は先程紹介した3つのモデルはいづれも部分的には正しく、部分的には間違っています。そのため、メンバーの状態やフェーズを見極め、バランスを整えていくことが健全な状態に適切であると考えます。

これは心理学のアプローチでは中々見つけにくい部分ではあると思うので、生命科学的なアプローチのメリットというのはこういったところに表れます。

この3つのホルモンバランスが整っている状態を良い状態としたときに、「ホルモンから見た人材タイプ」は下図のようになります。

これらの人材タイプを見極めた中で、自社のバランスをどのように整えていくかを検討することが人事の方々や私たちの仕事の価値となってくると思っています。

ここでホルモンの分泌の法則についてご紹介したいと思います。簡単にまとめると下の画像のようなイメージです。

身体的快楽・心理的快楽がドーパミン、身体的安定・心理的安定がセロトニン、身体的危機・心理的危機がノルアドレナリンを分泌させます。

私は今、プレゼンで早口になってしまっているのですが、これは時間が迫っていることや皆さんに話が刺さっているのかという不安からくる心理的危機によりノルアドレナリンが分泌している状態です。

そういった時は、深呼吸をすることや日光を浴びるなどして身体と心に安定をもたらすことでセロトニンを分泌させホルモンのバランスを整えます。

こういった仕組みを理解することによって少しでも良い状態に持っていくことができると思います。

生命科学から見たこれからのHRD・OD(組織開発)

生命科学から見たこれからのHRD・ODというテーマでお話をしますと、「クレブスサイクル」というモデルがあります。

クレブスサイクルとは、左上がアート、右上がサイエンス、左下がデザイン、右下がエンジニアリングとあるのですが、この4つの要素が循環しながら社会はエネルギーを生み出していき、新しい価値が生み出されていくというモデルとなっています。

左側が感性を使っており、右側が理性を使っていると考えても大丈夫です。上が「問い・探求」を考慮していて、下が「適応・生産」をしているというイメージです。

そのためこのモデルを回すことは、まず、アートの領域で「この世の中はどうあるべきなのか」を感性を使い、問いを立ててアイデアにします。

そのアイデアをサイエンスの領域で、理性を使って科学的に探求します。

そこで生み出された理論をエンジニアリングの領域で利便性のあるシステムに変換していきます。

そして、そのシステムを構築したうえでどのような社会・組織を作るのかということがデザインの領域になります。

このすべての要素が満たされていないと、理論やデータに偏重したアプローチや、感性に偏重したアプローチなど非常に空虚なものが生み出されてしまい、バランスが崩れてしまいます。

モチベーションという観点で見ていくと、アートの部分に「メンバーのモチベーションを高めるにはどうするばいいのか」という問いがあり、人文科学にはキャリアビジョンや価値観のようなものが効果的だと言われています。

また自然科学的には、3つのホルモンバランスが健全な状態を作るというようなサイエンス的な知見があった時にそれをどのように実装していくのかが先ほどの図の下のパートになります。

その状態を組織診断のサーベイ等を用いて状態を組織の中に馴染むようにデザインしていくことで、組織風土の構築や活発なメンバーの行動を促していくことに繋がると説明できます。

そして最後にまた「なぜモチベーションを高めるのか」という問いが生まれてきます。

このように、結局この問いは常に循環します。

課題があり、科学的に分析し、実装してデザインとして組み込んでいきましたが、でも「これって本当に合っているのか」と問いをぐるぐると循環させることによってまた新たな価値を生み出していく源泉になるのです。

育成は全人的なアプローチ・組織開発は会社の枠を超えた関係性の構築がトレンドに

私が専門としている部分として、サイエンスの自然科学的な部分で人間とは何なのか、良い組織とは何なのか、人間のパフォーマンスを高めるにはどうすれば良いのか、といった部分を探求しています。

このアートの部分に対して、私の価値観も入ってきているのですが、「生命体としてナチュラルかどうか」が重要だと思っています。

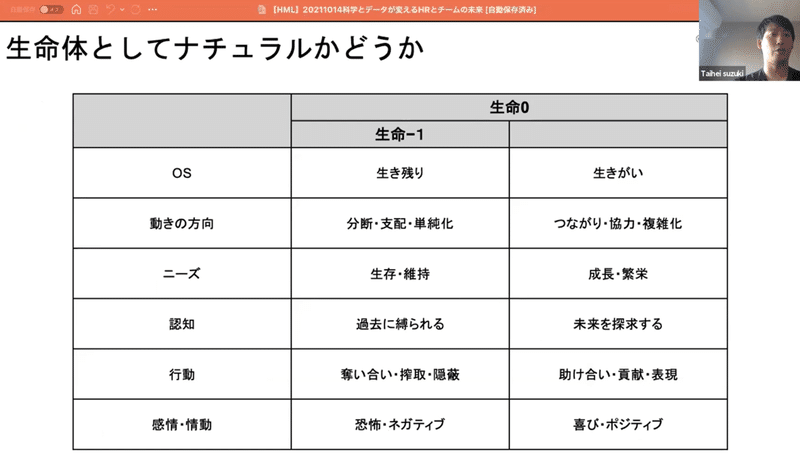

生き物を生命科学の文脈で見ていくと、大きくこのような状態で2つに分かれていると考えます。

下図は「生命0」がナチュラルな状態と表現したときに-1はナチュラルじゃない状態と見ていただければと思います。

生き物は生き残りのOS(目的)で生きてしまっているときに、動きの方向としては分断・支配・単純化に動いていく、ニーズとしては生存・維持になり、認知としては過去に縛られている。

そんな中での行動は、奪い合い・搾取・隠蔽に走り、感情・情動は恐怖やネガティブに苛まれています。これを見たときにこれは健全でナチュラルなのかと疑問に思いますよね。

そう見たときに表の右側に移行していきます。

組織や人間がどうあるべきかという解釈は人それぞれで色々とできると思うのですが、私個人の解釈としては生命体としてナチュラルかどうかという問いが1つ残っておくべきであると思っています。

生命体としてナチュラルである状態を維持できれば人は普遍的に幸せな状態やパフォーマンスが高い状態を作ることができるのではないかと思っています。

これからの人材育成・組織開発の方向性として今の生命体としてナチュラルかどうかという観点から紐づけたときに、下画像のようなことが言えるのではないかと思っています。

右側の赤枠・青枠は今のトレンドや市場のニーズです。こういったトレンドから人材育成のトレンドとしては「全人的な育成・ポテンシャルの解放」です。

冒頭にも説明した通りビジネスの質から生活の質にもフォーカスされていくと思います。

会社の中で非常にパフォーマンスが高いとしても帰宅後は死んだように寝るだけですというような状態は本当に健全なのかという問いが発生してきます。

そういった点まで満たすためには、全人的なパワーを引き出すようなアプローチが視野に入ってくるかもしれません。

先程のクレブスサイクルのように広い視野を持った人材や様々な領域をピボットする力、その多様なメンバーを共創するような力等が求められていくかもしれません。

1社の中で求められる能力の開発だけではなく、人間としてポテンシャルを解放するような教育、個人としての自己実現を目指すために育成の中で自己研鑽の比率がどんどん増えていく可能性もあると思います。

組織開発としては副業やフリーランスのような「会社の枠を超えた関係性の構築」する必要があると思います。

また、ニーズが多様化していくことによって、様々な遠心力が働くと思いますが、遠心力を抑え込むのではなくて、遠心力を緩くホールドする力が組織には求められていると思います。

そんな多様なニーズの中、自由に働く時間やオンラインでの技術やシステムは非常に大事であるので、会社として如何に実装していくのかが今後の組織開発領域に関しては求められるのではないかと考えております。

以上で、「生命科学と人材育成・組織開発」についてのお話を終了いたします。

ご清聴ありがとうございました。

・・・

ハイマネージャー

OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。