【地域取材のアドバイス】記事を書く目的を見失わないようにしよう!

地域取材を行うとき、現地の非日常的な雰囲気と、取材相手の人柄と面白さに惹かれて、ついたくさん、いろんな質問をしてしまう。

インタビュー終了後、録音したインタビュー音声を再生。文字起こしして感じる絶望。

「あれ?なにを記事にしたかったんだっけ?」

心を通わせあうインタビューほど、話が脱線しやすい

インタビュー前は緊張しながら、想定質問を用意していた。しかし、地域取材の相手は親切な方が多い。そのやさしさに安心して、緊張が解けると、話は盛り上がり、あれこれ質問や雑談が増えていく。

その結果、「この取材で、何を記事にしようとしていたんだっけ?」と、迷子になってしまうことがある。

取材を申し込んで、その地域を訪れたということは、記事を通して何か発信したかったこと(目的)があったはず。その”何か”を引き出すカタチで取材を進めていかないと、「目的」が達成されない。

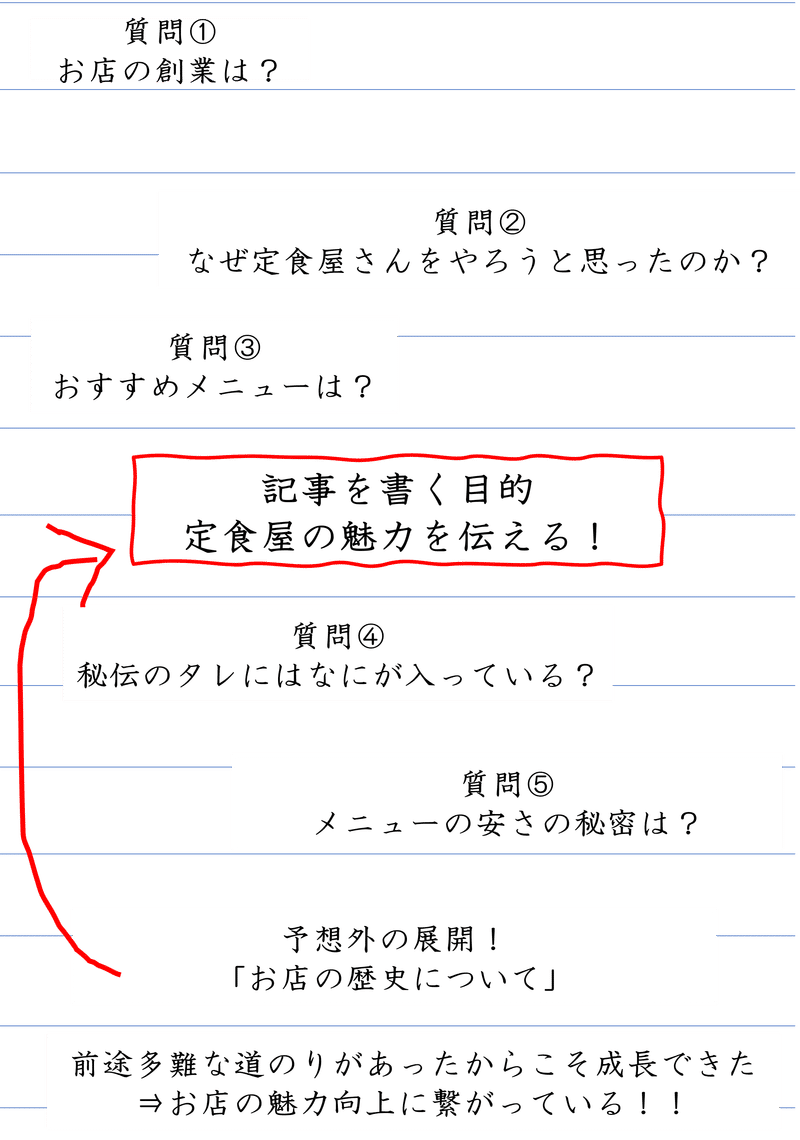

たとえば、地方の定食屋さんに取材したとする。記事を書く目的は「この定食屋の魅力を伝えること」。

店主にインタビューすると、じつにたくさんのことを話してくれる。話は次第に、お店の歴史の話に。前途多難な道のりで今があること、閉店を考えた過去。

どうやって苦難を乗り越えたか?これからどんなお店として継続していきたい?どんどん深堀していって「良い話を聞けたな」と満足し、インタビュー終了。

でも待ってほしい。このインタビュー材料だと「定食屋さんの過去から現在に至るまで」という、ヒストリー記事は書けるだろう。しかし、本来自分が書きたかった「定食屋の魅力を伝える」記事は書けないはず。

それなのに「良い話」を聞き出せたから安心し、インタビューからの帰路は幸せモード。そして家で文字起こしを始めて感じる絶望感。

こうならないためには、どうすれば良いのだろう?

「記事を書く目的」を見失わない

取材中に話が脱線する、質問が増えていくのはいいこと。

予定調和の面接のような、「あらかじめ用意した質問だけ」を、淡々と聞いていくスタイルより、人間味にあふれる記事が書けると思う。

でもやりすぎると、今度は話にまとまりが無くなり、本来の「記事を書く目的」が見えなくなってくる。

こうならないためにも、「記事を書く目的」を取材中も常に見失わないようにしたい。前述の例では「定食屋さんの魅力を伝える記事を書く」が目的。この目的を見失わなければ、書きたかった記事のための、取材ができたはずだ。

「記事を書く目的」を見失わない。その方法は超簡単である。

ノートの中心に「記事の目的」を大きく書こう!

僕がいつもやっている方法は、「記事を書く目的」をノートの中心に大きく書く。

さらに「取材目的」の周囲に、自分が取材相手に「聴きたい質問」を書き込んでおくのもいい。

インタビュー中はこのノートを常に広げておく。「いま取材をしているのはなんでだっけ?」が明確に目の前で示されている状態になり、インタビュー中も、話の迷子にならないで済む。

予定にはない会話展開になっても、話を聞きながら、ノートを眺めて「記事を書く目的」との関連性を考えることもできる。

「取材目的」はインタビューの大海原で、灯台の役割を果たす。

どんなに真っ暗な沖合に出ても、灯台の明かりさえ見失わなければ、その船は進路を迷わず、陸に帰ることができる。

インタビューも一緒。

話が盛り上がって、想定外の話が展開されたとしても、「記事を書く目的」さえ見失わなければなんとかなる。その関係ない話も、記事材料の一つになるかもしれない。

正直このアドバイスは、地域取材だけでなく、どんな取材でもいえること。

しかし地域取材は、「話を脱線させる」魔力が非常に強い。オンラインでは味わえない「場の雰囲気」や「店主の人柄」などを直接感じ取ると、質問内容などどうでもよくなり、人同士の会話をしたくなる時がある。

だからこそ気を付けてほしい。「記事を書く目的」を見失わない。自分の「本当に伝えたかったことを書く」。それが、取材を受けてくださった方への最大限の礼儀であり、恩返しであると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?