誤嚥性肺炎予防のとりくみ事例

小チームでの活動。誤嚥性肺炎での入院がZEROになったとりくみ

環境:私の働く特養の規模や、私のこと。

問題:誤嚥性肺炎での入院者数。

活動:小チーム結成。チームの動かし方・実際に行ったこと。

結果:ZEROよりも大切なこと。

1.環境:私の働く特養の規模や、私のこと。

私の働く事業所は、従来型特養。

定員60名。

私はけん玉介護オジサンと言います。介護部主任という役職者です。

現施設で介護職員として20年の長い経験を積んでいます。

最近では人材育成に関する仕事を任されています。

この従来型特養、2つのフロアがありまして、名称は北・南ユニット。

北ユニット(ご利用者数28名)

南ユニット(ご利用者数32名)

2.問題:誤嚥性肺炎での入院者数。

誤嚥性肺炎で入院される方が多いという問題点。

どのくらい多いのか・・・

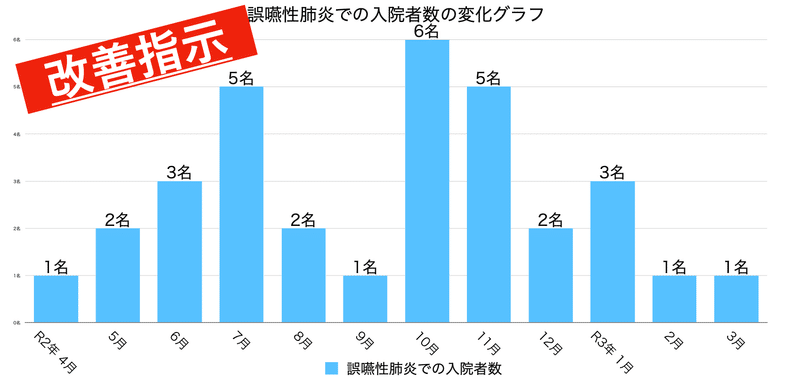

上グラフは令和2年度の誤嚥性肺炎で入院者数を表していますが、

9月から10月の伸びがすごく、確かに入院者数が多いことがわかります。

ちなみに計算方法は累計なので、例えば4月に入院された方が5月にまたがって入院されていたら、その方を含めての計算となります。

私の心の中

「そもそも誤嚥リスクの高いご利用者ばかりだから、改善と言われてもなあ…」

「みんな食事介助時は、ゆっくり介助してるし…」

「これ以上何ができるのか…とりくめる事なんて何もないよ…」

とはいえ、私はこの問題をふたつの要素に分類しました。

①誤嚥性肺炎で入院されるご利用者が多いこと。

②誤嚥性肺炎を防ぐケアは、今以上できることはないと思い込んでいること。

①に関しては、当たり前の話ですが、②は私を含めて多くの職員が思い込んでいる状態という事です。

3.活動:小チーム結成。チームの動かし方。・実際に行ったこと

説明がわかりやすくなるように、活動はふたつに分けて説明します。

①チームの動かし方。

②実際に行ったこと

**実際には同時進行です**

<チームの動かし方>

❶誤嚥性肺炎予防対策チームを結成

まずは責任を持ってとりくんでくれる人を探しました。

私の特養では栄養改善委員会という委員会があり、

その中の活動内容で「食事面で問題がある方への対応方法の報告・検討」というものがあったので、この委員会の方に協力してもらおうと思いました。

この委員会の役員数は14名。ちょっと多いなあと感じ、私の部署の職員が北ユニット2名・南ユニット2名。計4名だったので、この4名(小チーム)に活動を依頼しました。

✅ポイント:あえての小チーム。

少人数にすることで、個々の責任感を高める目的があります。

一人でも活動しないと目立ってしまう環境にしました。

また、北と南ユニットで競い合う環境にも意識。

南ユニットが良いとりくみをしていたら、「北も真似してやってみよう」となるように。

❷誤嚥性肺炎を予防するための知識をつける

まずは正しい知識をつけることをしました。

このご時世、外部研修に出ることができないので、私の職場はWeb動画「お茶の水ケアサービス学院」を契約していました。

このWEB動画を見て、正しい誤嚥性肺炎予防の知識を学びました。

R3年4月11日に1.5時間

R3年5月9日 に1.5時間

計3時間を使って内部研修をしました。

動画は、大渕哲也先生の「施設・在宅における食事姿勢の基礎研修」と、佐藤彰紘先生の「摂食及び嚥下に関する基礎研修」。

ただ動画を見るだけじゃなく、事前に私が動画を見てポイントを把握し、チームメンバーに「これ、めちゃくちゃ大切だね」と、大切なポイントが確実に共有できるように工夫しました。

❸こだわって、楽しんで。

色々とチームメンバーには学んでもらい、誤嚥性肺炎での入院者数を減らす目的も説明。ですが、目的よりも大切にしてほしいことを伝えました。

移乗介助、お風呂介助、口腔ケアなど、介護場面はたくさんありますが、

チームメンバーには「とにかく誤嚥性肺炎を予防することにこだわって欲しい」と伝えました。

また、誤嚥性肺炎での入院者数を減らすという結果を意識し過ぎるのではなく、「学んだ知識を活用することを楽しんで欲しい」と伝えました。

❹学んだ事を意識して観察。

動画研修最終日、「学んだことを意識して1ヶ月後観察し、気づいたことを

1ヶ月後のチームの会議で報告するように」

そのことを伝えて私の仕事はひとまず終わり。あとはチームメンバーが1ヶ月間、動画で学んだ知識を自分のフロアのご利用者に当てはめてみて、対応が必要かどうかを考えてもらいます。

❺1ヶ月後のチーム会議

1ヶ月経過し、チーム会議。今回の会議は、気づいたことだけ報告する会議でしたが、嬉しい誤算として全員が改善点を見出し、すでに改善策を各自が考え、実行していました。

✅ポイント:実行することを決める。

ご存知の方も多いとは思いますが、会議でのポイント。

*必ず次の会議までに実行することを決める。

*誰が何を、いつまでに実行するか。

*また、実行したあと観察して、変化を次の会議で報告するように。

→会議はこれの連続です。

例)

〇〇さんの車椅子を〇〇までに、〇〇職員がチルト式車椅子に変更してください。

変更して、体の傾きは改善したか。食事の摂取状況の変化も含めて次の会議に報告をお願いします。

また、これらの変更点は、〇〇さんが申し送りを行なって発信してください。

<実際に行ったこと>

❶車椅子のシートに板

高齢者のお尻は痩せており、たわんだ車椅子のシートでは座位バランスが崩れます。そのためクッションの裏面に固い敷物を入れて、シートのたわみを低減することで座位バランスの崩れを防ぎます。

左右に姿勢が崩れたまま食事をすると、誤嚥リスクは上がります。板を入れてみることで、良い姿勢で食べることができるようになる方もいます。

板を入れても体が傾く方には、車椅子自体を変更した方が良いです。

【シートサイドパイプにかからないようにするのがポイント】

シートサイドパイプに板がかかると、シートのたわみ自体が無くなるので、かなり固い座り心地になるので気をつけてください。

❷タッピング禁止

知識のアップデートです。

私が就職した20年前、むせてる人には背中をトントン叩く「タッピング」を行うように教えられました。

この対応、誤嚥性肺炎になるリスクが高まります。

食道と気管の間にある食物が、タッピングをするとこで気管に落ちてしまう可能性があるからです。むせこんでいる方への対応は、頭頸部軽度屈曲位(体を前傾)にすること。あとは「しっかりむせてください。」と声掛けすることや、周りの人に気遣ってむせを我慢している方に対しては、タオルなどを口元にあてて、しっかりとむせるように配慮するのも良いかと思います。

あとは、むせた食材が何だったのか。むせたタイミングはいつだったか。咀嚼している時?飲み込む時?こういったことにも意識を向ける必要があります。

❸ハーフ食・ゼリー食

食事介助しててこんなことありませんか?

『他の職員がテキパキと食事介助を終わらせているのに、私だけ食べさせられず、業務に遅れが生じ、焦ってしまう…』

日によっては食べが悪い時もあります。職員が焦ってしまうと、一口の量が多くなってしまったり、飲み込みを確認する前に次の一口を口に運んだり。

そんな時は焦らないように。ということも大切ですが、そもそもそのご利用者さん、その量を食べるには負担あるのでは?

ご利用者の負担に応じた食事の支援は、誤嚥性肺炎のリスクを減らすことができます。

食事量を減らす。減らした分を栄養補助食品で補う。短時間でなるべく負担が少なく食事ができます。職員が焦ることもありません。

また、食事の提供自体、負担になる方もおられるので、そのような方は高カロリーゼリーのみのゼリー食を提供します。

甘いゼリーばっかりは飽きるのでは?下写真の通り、甘くないものもあります。

栄養補助食品には様々なものがあり、私の施設で使用しているのはゼリーやドリンクが多いです。約10種類を使用しています。

嚥下障害のある方が多いので、飲み込みやすいゼリーを摂取されている方が多いです。

❹ゼリーが口腔内に残る場合は『スライス』

飲み込みやすいように、ゼリーはぐちゃぐちゃにした方が良いと思っていました。

これ、間違いなんです。

クラッシュゼリーは、口腔内に残りやすいです。嚥下障害のある方で、残渣が顕著な場合、ゼリーはクラッシュにせずスライスして介助した方が口に残らないです。

クラッシュとスライス、どちらがいいか使い分けながら観察し、その方に合った形状で提供します。この判断も、誤嚥性肺炎リスクを減らすための工夫だと思います。

❺テーブルを低くする

これは当たり前ですが、わかっちゃいるけど丁度いいテーブルが無いから…と、妥協していませんか?私の施設でもそうなんです。4人掛けのテーブルが主で、テーブルの高さも変えられない。

背の低いご利用者さん用に、高さが低くなるテーブルを何個か配置した方が良いです。

足底は床に着く。これが意外と大切です。車椅子のフットサポートに足を乗せたままだと、前傾になりにくいんです。床に足を着けることで、前傾姿勢になりやすいということです。

❻早食いの方には小さいスプーンを

これはご利用者のケア『あるある』だと思います。早食いの方が大きなスプーンを使用していると、一口の量が多くなって誤嚥リスクは上がります。そのため小さいスプーンで食べていただく。

❼顎から胸、指4本分

これもご存知の方が多いと思います。顎を引いた姿勢は誤嚥予防になります。ただし下イラストのように、リクライニング車椅子の方。背もたれの角度をどのくらいにすれば良いか。人それぞれ「このくらいが良いだろう」となります。

そこで「指4本分」。基準があればケアが統一しやすくなります。

4.結果:ZEROよりも大切なこと。

今までのとりくみの結果、下グラフの通りです。

「・・・って!R4年3月から誤嚥性肺炎での入院があるじゃないか!」

という声が聞こえてきますが、とりくみ前と比較して決定的に違うことがあります。

上グラフの左側。とりくみ前での誤嚥性肺炎の入院があった際、「しょうがないよね、だって嚥下機能が悪いから・・・」でした。

しかしグラフの右側。とりくみ後での入院時、職員から「悔しいです・・・」「何がダメだったんだろう・・・」という声が出てきました。

このようにチームの考え方が決定的に違います。

そして、今回の誤嚥性肺炎予防のとりくみにおける一番の成果は、チームの風土・考え方が変わったことだと感じています。

誤嚥性肺炎での入院をZEROにすることよりも大切なこと。

それはケアに対して職員がこだわりを持って改善することだと思います。今回のとりくみは、動機づけに小チームにし、動画研修で学び、改善活動に繋げましたが、様々な方法で動機づけはできると思います。

私の部署では、他にも小チームで「インカム導入チーム」「尿路感染予防チーム」「人材育成システム構築チーム」を結成して取り組んでいます。

中には結果が出せなかったチームもありますが、うまく刺されば大きな原動力になると思います。

*最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?