[無料]遭難者を想定して、誰でも簡単に位置を送れる『いちおくるクン』を作りました

『座標を共有』ボタンこんにちは、ジオグラフィカという登山用の地図アプリを開発している松本です。今回は誰でも簡単に自分の現在地座標を送れるWebアプリを作りました。名前は『いちおくるクン』です。すべて無料で使えます。

いちおくるクンとは?

遭難者が簡単に位置情報を送れるWebアプリです。

インストール不要のWebアプリ

ネットが遅い山中でも数秒で読み込める

URLを開くだけですぐ使える(QRコード、Google検索、URL打ち込みなど)

アクセスして許可すれば自動で測位

座標をメール、SMS、LINEで簡単に共有。電話の場合は人間が読み上げる

日本語と英語に対応

位置送信を依頼する側(救助隊など)の操作も、位置を送る側(要救助者など)の操作も出来るだけシンプルにしました。

コピー、改変、自前サーバーへの設置などすべて無料で自由

↓コチラから開けます。スマホでアクセスして試してください。

裏で勝手に位置を送ったり保存したりなど変な処理はしていません。その他データの保存も自動送信も、アクセス解析もしていません。

こんな画面です↓

すべての人が使えるかどうかは分かりませんが、かなりの人は使えるのではないかと思います。

使い方の説明書

使い方のみにフォーカスした説明書を用意しました。

説明書の内容はすべて自由に使っていただいて構いません。印刷、配布、引用、などなど自由です。許可取りも必要ありません。無料です。

このnoteの想定読者

このnoteは主に山岳救助に関わる人向けに書いています。『いちおくるクン』を要救助者に使わせたい人向けの文書です。助けられる側ではなく、助ける側が対象です。

しかし、できれば一般の登山者にも読んでいただきたいとも思います。登山者が行方も知れず遭難すると探すのがとても大変です。たった16桁程度の数字、経緯度さえ分かればすぐに助けに行けるのに、それが分からないために捜索隊は広大な山の中を探し回ることになります。その間に遭難者は死んでしまうかも知れません。探す側は道なき道を進み、命がけで崖を上り下りします。位置情報の重要性を認識してください。スマホの位置情報サービスをオフにしないでください。

開発の背景

ご存知の通り、1年間の山岳遭難は2023年で3000件を越えていまして、年々増えています。通報された件数で3000件超ですから、通報せずに自力下山をした場合も含めればもっと多くの方が遭難していると思われます。

道迷い遭難がとても多い

特に道迷い遭難は多くて全体の4割程度、1200件ほどが道迷い遭難となっています。道迷いの末に転落や滑落をするケースもあるので、道迷い遭難は4割以上のボリュームを持っているとも考えられます。

私は道迷い遭難を減らすための活動として、ジオグラフィカという登山用の地図アプリを開発しています。前身のDIY GPSは2010年公開ですからかれこれ14年間地図アプリを作ってきました。10万人ほどが実際にアプリを起動して使っているようです(ダウンロード数は100万件ほどですが実際に使う人は数分の1になります。ダウンロード数というのは誇るべき数字ではありません)。

しかし、ユーザー10万人ではまだ少なく、よりメジャーなヤマレコやヤマップですら知らない、インストールしていない、インストールしても使えていない登山者が多く存在しています。登山用の地図アプリで救えるのは、地図アプリを正しく使いこなせる登山の知識やITリテラシーがある人だけなのです。それは登山者300万人のごく一部だったりします。

山で遭難する人の中には『登山計画も作らない、ヘッドライトや雨具も持たない、最低限の登山知識も無い、登山用の地図アプリなんか知らない、紙の地図も持ってないし地図もコンパスも使い方を知らない』という、ないない尽くしの人達もいます。おそらく本人に登山をしている自覚はなく、観光や散歩の延長で山に踏み込んでしまうのでしょう。そういう人達に登山者の常識は通じません。

位置を送ってもらうのがとても難しいらしい

警察や消防で山岳救助を担う方達と会話する機会があるのですが(※)、電話が通じている要救助者に自分の座標を送ってもらうのがとても難しいのだと教えてもらいました。110や119に電話をするとスマホの座標を自動で送るシステムがあるらしいのですが、時には要救助者に口頭で座標表示の仕方を説明して座標を調べてもらうケースがあるそうです(警察署の普通の電話から掛けた場合とか?)。

スマホ標準のコンパスアプリやGoogleマップなどで経緯度を調べる方法はあります。しかし、それらはスマホの機種やOSのバージョンによって操作が違います。まずスマホの機種やOS、使えるアプリが入ってるかを聞いて、操作が分からなければ説明する必要があります。電話越しなので当然画面は見えません。途切れがちな音声では説明が難しく時間が掛かります。

更に悪いことに、要救助者は電波が弱い山中にいるのでスマホのバッテリー消費も抑えなければいけません。街にいる人とは状況が違います。"自分でスマホを活用して経緯度を調べられないくらいに不慣れ"な人達ですから余計に大変です。悪夢に近い。

そんな人達が相手でも簡単に自分の現在地を測位して座標を送ってもらえるように作ったのが『いちおくるクン』です。

※実は救助の現場ではジオグラフィカが活用されているケースが多いそうです。そのように使われることも想定して作っているので、お役に立ってとても嬉しいです。

登山用アプリを使いこなせる人は対象としていません

スマホのGPSは単体で動くので、ジオグラフィカなどの登山用アプリを事前に入れていれば簡単に現在地が分かります。当然オフラインでも動きます。地図をダウンロード(キャッシュ)しておけば詳細な地形図上に現在地が表示されます。

『いちおくるクン』は、登山用地図アプリを使えない人、事前準備をせず道迷い遭難をして万策尽きた人をネット越しに救うためのものです。そのため完全な圏外では使えません。スマホで通報できるならネットも繋がるだろうという想定で、出来るだけ簡単に測位と座標の送信が出来るように作りました。

位置を送信する方法は2種類

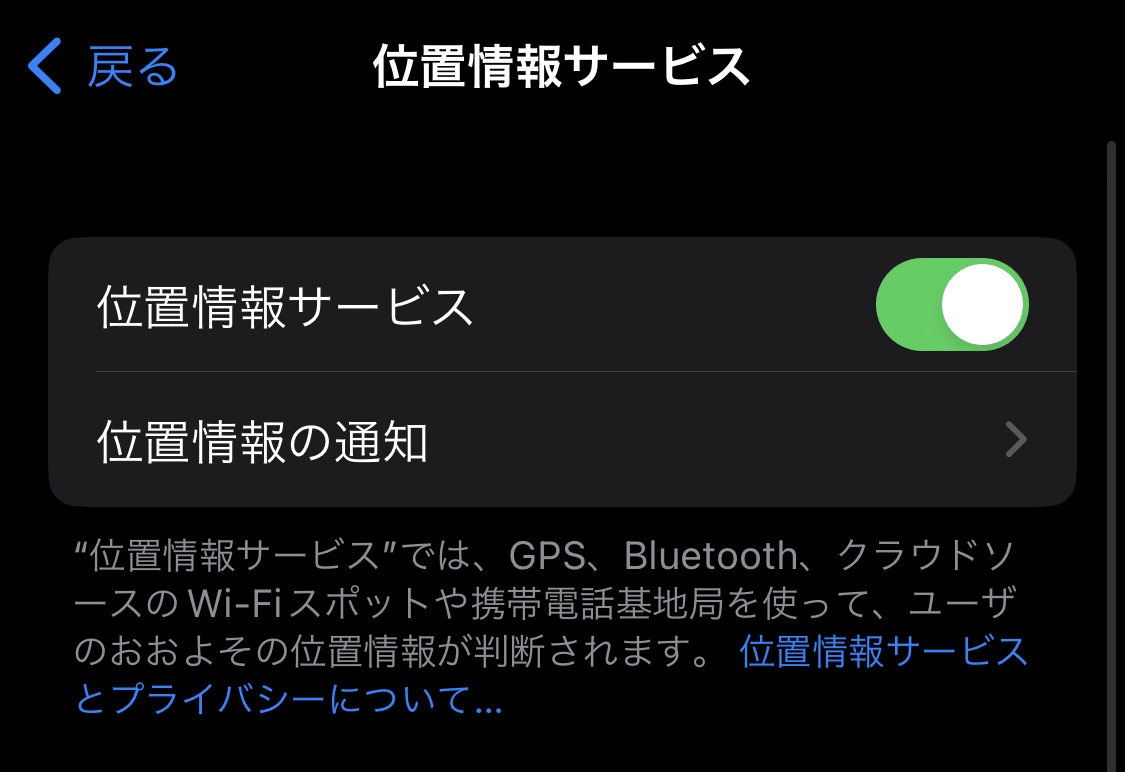

測位が成功すると画面上に座標などが表示されます。位置情報サービスがオフになっているとエラーが表示されます。出来れば入山前に位置情報サービスをオンにしてもらっておくとスムーズです。ポスターなどで啓蒙するのがいいかも知れません。

電話の場合は座標を読み上げる

電話で会話しているなら、要救助者に画面上の座標情報(緯度、経度、標高、精度)を読み上げるよう指示してください。当初は座標の読み上げを機械音声で行う『座標読み上げ』のボタンがありましたが、機械音声は電話に乗らないことが分かったので削除しました。人間が読み上げてください。

救助者は電話で聞き取った座標をジオグラフィカなどに打ち込んで位置を特定します。聞き逃すとマズイので通話は録音しておくとよいでしょう。

ただし、電話の場合は『いちおくるクン』のURLを伝えるのが難しいかも知れません。Googleで「いちおくるクン」を検索してもらうのが比較的簡単でしょうか。

または『kzi.jp/gps.html(けーぜっとあいドット、じぇいぴースラッシュ、じーぴーえすドット、えいちてぃーえむえる)』を口頭で言ってブラウザで打ち込んでもらいます。ただ、電話の音声が悪いと正確に伝えて打ち込んでもらうのは難しいかも知れません。

SMSを使える場合はクリップボードにコピーしてペースト

電話で会話するよりSMSやメールが確実かも知れません。

救助する側がまずhttps://kzi.jp/gps.html にアクセスしてください。

画面の下の方にある『位置送信依頼文をコピー』ボタンを押してください。要救助者向けの、送信手順などが入った依頼文がクリップボードにコピーされます。相手が日本人なら日本語、外国人なら英語版を送ってください。

SMSの入力欄にペーストして、要救助者に依頼文を送信してください。

要救助者が指示通りに座標を送ってくれるまで待ってください。

返信されたテキストに座標やジオグラフィカでその場所を開くリンクが入ってきます。リンクを開けばその地点が表示されます。

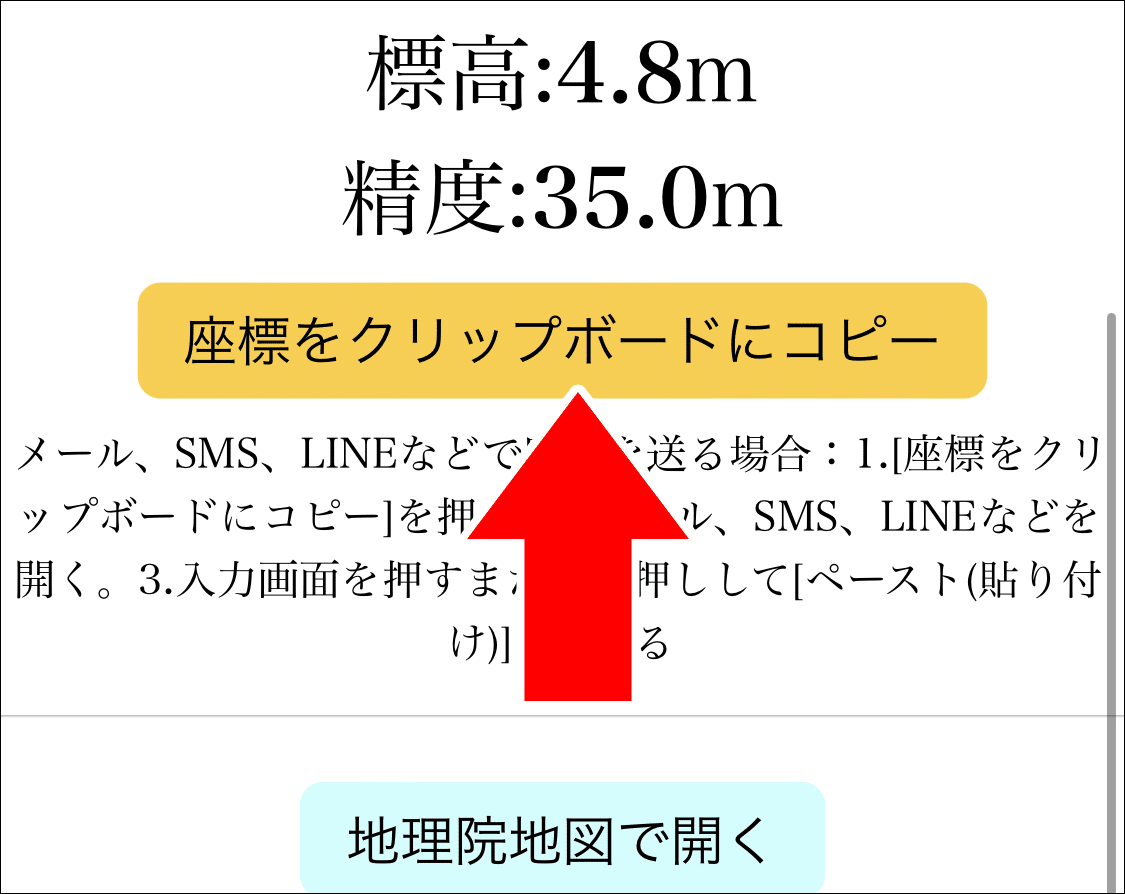

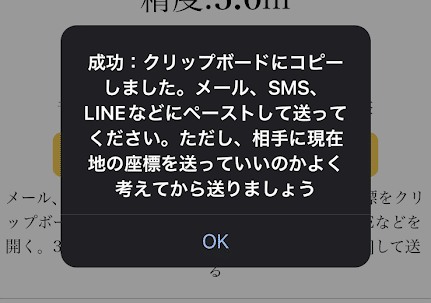

依頼文を受け取った要救助者は、『いちおくるクン』にアクセスして測位し、『座標をクリップボードにコピー』ボタンを押してSMSにペーストして送ってくれるはずです。

テキスト中にジオグラフィカとGoogleマップのリンクも入るので、受け取った側の救助隊はリンクを開けば要救助者の位置を地図アプリで開けます。座標入力は必要ありません。楽ですね。

救助側が座標情報を受け取ると下の画面のようになります。https://から始まる3つのリンクがありますが、一番上がジオグラフィカでその地点を開くジャンプリンク、二番目がジオグラフィカでその地点にマーカーを追加するリンク、三番目がGoogleマップでその地点を開くリンクとなっています。

ジオグラフィカのリンクをクリックすると↓の様になります。

ジオグラフィカのインストールはコチラからどうぞ。

SMSで座標を送ってもらう手順を並べるとこうなります

(救助者の操作)いちおくるクン画面下部の『位置送信依頼文をコピー』ボタンを押して依頼文をクリップボードにコピーする。それをSMSアプリ(メールやLINEでもOK)にペーストして要救助者に送ってください。

(要救の操作)測位できたら『座標をクリップボードにコピー』を押してもらう(手順は位置送信依頼文に書いてあります)

(要救の操作)SMSに座標をペーストして送ってもらう

(救助者の操作)受け取ったメッセージ内のジオグラフィカのリンクを開くとその地点が表示される。画面を動かさず、その地点にマーカーを作り、救助に向かいます。マーカー情報を救助者のLINEグループに投稿するなどして共有できます。マーカーの共有手順は下記を読んでください。

参考:ジオグラフィカでマーカー1つを簡単に共有する手順

1.作ったマーカーを長押しする。

2.メニューが表示されたら『マーカー情報をコピー』をタップ

3.マーカー情報が入ったテキストがクリップボードに入るので、LINEなどにペーストして送ってください。

4.メッセージを受け取った側でテキスト中の『マーカー追加リンク』を開くと自動でジオグラフィカが起動してマーカーが追加されます。

または、ジオグラフィカクラウドのグループデータリンクを使えば、上記のような手間なしにグループ内でマーカーを同期できます。使うにはメンバー同士での練習が必要なのでちょっと敷居が高いかも知れません。

要救助者に送る文面の例

いちおくるクンに設定されている依頼文は下記のとおりです。

現在地の座標を送っていただきます。

1. https://kzi.jp/gps.html を開いてください。

2.位置情報の取得を『許可』してください(確認が出ない場合もあります)。エラーになったら画面の指示に従って設定し、再読み込みしてください。

3.画面を開いたまま待って、緯度や経度などの数字が表示されたら成功です。

4.『座標をクリップボードにコピー』を押してください。エラーになったら画面の指示に従ってください。

5.コピーが成功したら、この画面の入力欄を押すか長押しして『ペースト』をしてください。

6.『送信』してください。

この文章は『いちおくるクン』の画面下部の『位置送信依頼文をコピー』ボタンを押すとクリップボードにコピーされます。他の文章にしたい場合は独自に書いて定型文アプリにでも登録しておくとよいでしょう。

実際にフィールドで試してみてください

テスト的に仲間内で上の手順を試してみてください。実際に屋外(電波がギリギリつながる山など)でやるといいんじゃないかと思います。

試したうえで、それぞれ運用マニュアルを作ってください。運用マニュアルは交流がある救助隊で共有、ブラッシュアップしていくといいと思います。うまくいかなかった場合は、フィードバックしていただければ改良できるかも知れません(技術的に可能なら)。

注意点とよくありそうな質問と回答

事前にQRコード入りのチラシやティッシュ、ポスターなどで広報しておくのがいいかも知れません。

自治体などの自前サーバーに設置する場合は、できるだけURLが短くなるようにしてください。その方がURLを伝えやすいしQRコードがシンプルになり読み取りやすくなります。口頭でURLを伝えるときも短いほうが楽です。

チラシやポスターで説明する場合は、アクセス用のQRコードと簡潔な使い方、位置情報サービスをオフにしている人に対する設定方法を載せるといいのではないかと思います。この文章みたいに長々書くのではなく、絵も使って出来るだけ簡単な解説を作ってください。

要救助者がスマホの位置情報サービスをオフにしていると測位できません。スマホ本体の位置情報サービスのオンオフと、ブラウザやLINEなどアプリ単位の位置情報権限の2つの設定があります。事前にポスターなどで「位置情報サービスをオフにするな」と啓蒙しておく必要がありそうです。エラーメッセージで設定方法を説明していますが、遭難した状況で正しく設定できるかは神のみぞ知る…。

当初、電話で伝えるために座標を機械音声で読み上げる機能があったのですが、スマホの合成音は電話に乗らないことが分かったので機能を削除しました。要救助者が読み上げる事になります。メールやSMSを使うのがやはりベターな気がします。

精度が50mより大きい場合は大きくズレている可能性があるので注意してください。あまりに精度が悪い場合は待ってから送るようにメッセージが出ますが、徐々に精度が悪くても許容するように作ってあります(どうしても精度が上がらない状況を想定)。精度の数字が悪すぎる(100mより大きい)場合は、可能ならもう一度送ってもらってください。

使用にはネット通信が必要です。SMSを送れたり、電話が繋がっている時点で多少は繋がることが期待できますが、完全な圏外では使えません。サービスのファイル容量を小さくしたので、遅い回線でも読み込めるとは思います。ファイルサイズはおよそ17KBです。

情報収集はしていません。情報の保存も自動送信もしません。心配ならソースコードをダウンロードして読んでください。PCで開いて右クリックから『名前をつけて保存』でダウンロード出来ます。gps.html単体で動作し、内容はシンプルです。

なぜ広告もなしで無料で使えるの?怪しい?偽善?広告なんて入れたら要救助者のデータ通信量が増えてしまうので入れてません。電波が弱い山中では広告表示が致命的となり得ます。儲からないけど今のところ生活には困ってないので大丈夫です。遭難対策は趣味でやってるので収益は気にしないでください。

すべて無料で自由に使えます

『いちおくるクン』のライセンスはCC BY(商用可、改変可、著作権者表示必要というライセンス)としました。コピー、改変、商用利用なんでもOKです。とにかく自由、制限はありません。CC BYですが著作権者の表示も不要です。著作権は放棄しませんがコピーした際に表示はしなくても構いません。お金などを請求することもありません。

(ただし技術的な業務を依頼されることがあれば必要に応じて受託業務として契約して請け負い、金銭の請求が発生します。私の時間を使わない限りすべて無料ですし、契約なしで一方的に請求することもありません)。

そのまま『 https://kzi.jp/gps.html 』を使ってもいいですし、個人や自治体、警察、消防など公的機関が自前サーバーに設置してもOKです。分散したほうがサーバーの負荷は減りますし、私のサーバーが永久に動き続ける保証はありません。ただし、定期的にバージョン(一番下に表示されています)をチェックして更新されたら新しいものを使ってください。現在の最新はVer 1.1.4です。設置方法は後述します。

スクショの使用やあらゆる媒体への紹介、使用などすべて無許可でOKです。例えば雑誌やテレビ、映画などで『いちおくるクン』の画面を出しても問題ありません。許可取りや報告は一切不要です。組織の都合で、どうしても許可取りや書面の交換が必要な場合のみ連絡ください。keiziweb@gmail.com

使用して役に立った例(例えば誰かを救助できたとか)がありましたら、毎回ではなくていいので報告していただけると励みになります。コメント欄にどうぞお願いします。

自前のサーバーに設置する手順

アクセスが集中した場合や、私個人の都合、アップデートに失敗してバグが入り込んで気づかないなど、https://kzi.jp/gps.htmlに置かれたいちおくるクンが動かなくなる可能性はゼロではありません。各組織の自前サーバーに設置すればその様なリスクを減らすことができます。

『 https://kzi.jp/gps.html 』をPCで開いて表示し、右クリックメニューから『名前を付けて保存』を選び、ファイル名をgps.htmlとしてください。ファイルの種類は『ウェッブページ、HTMLのみ』としてください。

gps.htmlをFTPソフトなどでWebサーバーの出来るだけ浅い階層に置いてください。階層が深いとURLが長くなり、口頭で伝える際に苦労しますし、QRコードが複雑になります。パーミッションは644でいいかと。ファイルがあるURLを依頼文に埋め込んでいますが、自動で書き換わるようにプログラムしてあるのでHTMLを書き換える必要はありません。

設置するサイトはhttpsでのアクセスに対応していることが必須です。今時httpsが使えないサイトも無いと思いますが一応。httpでアクセスすると位置情報を取得できないケースがあるためhttps必須です。

設置した場所のURLをQRコードにしてください。今回は https://qr.quel.jp/ で作りました。画像サイズを最小にしています。URLが長いと最小にしたとき読み取れなくなります。今回のは62x62ピクセルで284バイトでした。ファイル名はgps_qr.pngとして、gps.htmlと同じディレクトリに入れてください。

gps.htmlを改変することも出来ますが、その場合はデータ量に注意してください。ネットが遅い山中からでも無理なく読めるように画像などを出来るだけ使わずに作っています。ページが重くなると山中で読み込めなくなりますので、容量が増えないように注意してください。

設置が出来たら動作テストをして、問題がなければ高解像度のQRコードを作るなどして、それをチラシやポスターに入れて配布するとよいでしょう。

以上です、どうぞお役立ていただければ幸いです!

わぁい、サポート、あかりサポートだい好きー。