【編集者の本棚】80年代の韓国料理の本を読んでみよう 第1回『あんにょん・ソウル』

出版会で働く人々の関心事や探求心を、本を通じて解き明かします。本棚と頭の中をすこーし覗くようなつもりでご覧ください。今回から全3回にわたり、編集担当のむ~さんが韓国料理特集をお送りします。

こんにちは。編集者“む〜”こと村上です。

先日『食卓の上の韓国史――おいしいメニューでたどる20世紀食文化史』(周永河著・丁田隆訳)という本を刊行しました。開港から現在まで100年にわたる韓国料理の歴史を社会との関わりのなかでダイナミックに描いたものです。現在の形のユッケヂャンやビビンバなどの韓国料理は近代に始まったのだよ~と言っている本です(著者の周永河先生の日本語版序文をぜひご覧ください。訳者の丁田隆先生のnoteには翻訳秘話が書かれています)。

韓国料理といえば、日本では今ではそこらじゅうにお店がありますし、すっかりおなじみになったと思います。しかしこの本を開いてみると意外に日本人が知らない韓国料理がたくさんあることに気づきます。

たとえば、「タッペギグク」「蕩平菜(タンピョンチェ)」「クァメギ」「ソガリメウンタン」など……。う〜む舌を噛みそう。

そこでふと思いました。私たち日本人が知っている韓国料理と、現地の韓国料理は微妙に異なるのではないか? 今の日本人が知っている韓国料理はいつ頃知られるようになったのか? このような疑問から、日本で刊行された韓国料理の本(レシピ本以外)をさかのぼってみようと思いました。

みなさんご存知のように、80年代の韓国はまだ軍事政権であり、1988年のソウルオリンピックの頃からようやく民主化が進んだ背景があります。一般人のレベルでは、当時の日本と韓国との心理的距離感はかなりあったのではないかと想像します。このオリンピック開催の時期にどうやら日本では韓国カルチャーを紹介する本が多く出版されたようです。

このnoteでは、3回に分けて私の本棚にある3冊をご紹介したいと思います。

左から、

四方田犬彦編著『あんにょん・ソウル 韓国日常雑貨事典(レインボー・ブックス)』洋泉社、1986年

森枝卓士・朝倉敏夫『食は韓国にあり』弘文堂、1986年

文藝春秋編『B級グルメが見た韓国――食文化大探検』文春文庫ビジュアル版、1989年

現在すべて品切れです。

ソウルへようこそ「あんにょん・ソウル」

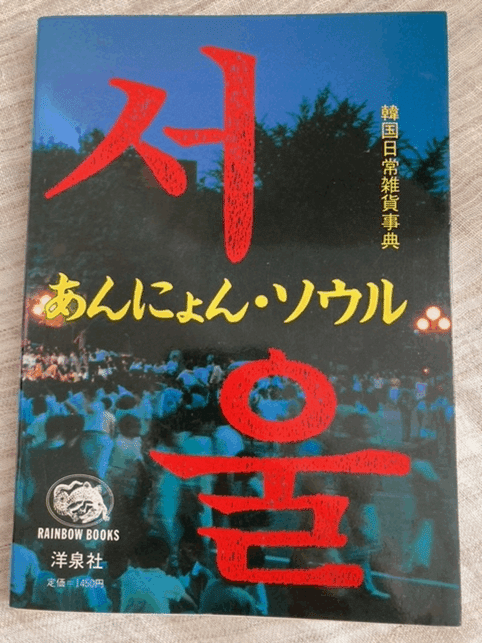

まず、四方田犬彦編著『あんにょん・ソウル 韓国日常雑貨事典(レインボー・ブックス)』(洋泉社、1986年)からのぞいてみたいと思います。カバーの写真は、「ソウル・大学路の歩行者天国での集会」とあります。詳しい説明はありませんが、おそらく民主化を求める政治集会でしょうか。韓国のデモ文化が垣間見えます。

この本は韓国料理に特化した本ではなく、大都市ソウルの文化を幅広く紹介しています。写真が中心で、編者の四方田犬彦氏や『ソウルの練習問題』の著者・関川夏央氏などがコラムを書いています(ちなみに『ソウルの練習問題』は初版1983年、当時の韓国・ソウルの様子を生々しく伝える名著です。Kindleで購入可能)。

韓国のお菓子の項目では、韓国のお餅、そして駄菓子を紹介。ロッテのガムとマーブルチョコ(明治ではありません😅)が見えます。

余談ですが、ロッテ創業者の伝記、松崎隆司 『ロッテを創った男 重光武雄論』もガムやチョコのイノベーションの歴史、そして韓国の経済史としてかなりおもしろいです。ロッテはもともと重光が日本で興した企業ですが、日本での成功のあとに70年代に韓国に進出、今では日本よりも規模が大きくなっています。この頃にはすでに大企業だったでしょう。

ソウルの中国料理

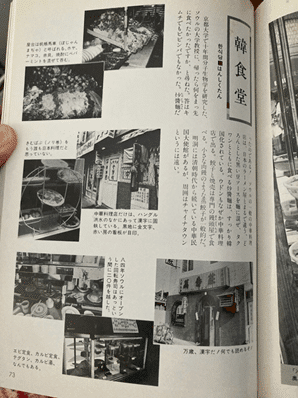

この本の中で注目したいのでは、「韓食堂(はんしくたん)」という項目です。

京都大学で十年間研究したソウルの大学教授に韓国へ帰ったら何を食べたいかきいたところ、「炒醤麺(ちゃじゃんみょん)」と答えたとあります。

「チャジャン麺」とはとろみのある黒いソースを麺にかけタクアンとともに食べる韓国風ジャージャー麺です。韓国ドラマの中で出前をとって食べる場面をよく見かけます。『食卓の上の韓国史』(第五部第2章)でも『中国料理の世界史』(第二部第6章)でも、韓国で国民料理化した中国料理の興味深い事例として詳しく論じられています。

そして、なぜか「ウドンも中華料理店で食べる」しかし「餃子と焼売は専門の饅頭(マンドゥ)屋で食べる」と韓国の独特な中国料理文化を驚きとともに紹介しています。たしかにこの点は日本では今でもあまり知られていないかもしれないですね。

しかもマンドゥ屋で食べられる韓国語の「饅頭(マンドゥ)」は、日本でいう「餃子」「焼売」「春巻き」を包含する実に懐の深い(?)単語なのです! 日本にも進出している韓国の冷凍食品ビビゴの「王餃子」が最近「王マンドゥ」に商品名を変えたのは記憶に新しいかと思います(http://www.kedglobal.com/jp/newsView/ked202111080004)。饅頭と一言で言っても日本・中国・韓国で意味が異なるので饅頭の話をするときは慎重になる必要がありそうです……。

韓国料理の豊富さ

「家庭料理」の項目では、あざやかな家族写真が目をひきます(下画像)。女性がすてきなチマチョゴリを着ていますね。これはかなりのおもてなし料理なんじゃないかと思います。食卓、うしろのタンス?など、調度品も美しく、近代のエリートサラリーマン家族といった風情です。ここでは「日本人は韓国料理といえば焼肉だと思い込んでいるがそうではない」と野菜料理の豊富さ、キムチの豊かさについて触れています。

さらに「へじゃんぐ(酔覚ましスープ)」「ふぇ(刺身)」など、『食卓の上の韓国史』(それぞれ第四部第2章、第三部第6章) にも登場する多くの料理が出てきます。

いまや日本でも若い女性に大人気の韓国コスメですが、この時代はまだシンプルな容器ですね。男性用化粧品の「快男(ケナム)」が中央にあるということはこの本の主な対象読者は男性なのかもと思いました。

『あんにょん・ソウル』では、韓国ソウルのカルチャーを幅広く紹介しているので、一つ一つ深く掘り下げてはいませんが、あえて評価をせずに、多くの日本人にとって未知だった80年代ソウルのリアルな文化を知ってもらおうという企図のようです。

ちなみに当時の若者の中心地は「新村(シンチョン)」で、「弘大(ホンデ)」などはまったく出てきません。漢江の南側の蚕室(チャムシル)競技場は建設中とのことでした。この時代は漢江の南は開発途中だったのだなと当時の風景に思いを馳せました。

次回は、『食は韓国にあり』について書きたいと思います。

* * *

『食卓の上の韓国史』を試し読み↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?