連載第2回:『結婚の哲学史』序論―第2節

結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――。

九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考をこれから数回に亘って特別公開します。今回は第2回として序論の第2節を公開します。

***

第2節 結婚を脱構築するとはどういうことか

脱構築とは何か

なぜ結婚について哲学(史)的に考える必要があるのかについて、つまり本書の分析対象に関する説明についてはひとまず終えたことにして、次に本書の分析手法、つまり結婚の哲学史に対してどのようなアプローチで接近するのかについて説明を加えていくことにしよう。私たちは結婚の哲学史に対して「脱構築」という手法で接近していくことにしたい。「脱構築」という言葉は知っていても意味はよく知らない、あるいは「恣意的で暴力的な読解から奇妙で非合理的な結論を導き出す読解だ」といったよくある誤解からアレルギー反応をお持ちの方も結構いらっしゃるかもしれない。まずは「脱構築」の説明から始めることにしよう(よく分かっているという方は読み飛ばしていただいて構わない)。

「脱構築」(フランス語ではdéconstruction)は、現代フランス哲学の代表的な哲学者の一人ジャック・デリダ(Jacques Derrida, 1930-2004)が提唱した考え方として有名である。では、脱構築とはどのような哲学的営為なのか。哲学と言えば、一般的なイメージとしては、ある哲学者(例えばヘーゲル)の考えたことを、彼のあれこれの書物を徹底的に読み抜くことで、より整合的に理解しようとすることである、と考えられている。それに対して、脱構築は、ある哲学的思考の内側で生じている緊張や矛盾、異質性を見つめようとする点に特徴がある、とデリダは言う。どういうことか。

ある人が、これまでに見せたことのない表情を見せることがある。その表情は普段のその人物から受けるイメージとはかけ離れたものかもしれない。しかし、そういう意外な表情のなかには、むしろだからこそその人物本来の姿を垣間見せてくれるものもあるだろう。そのような表情を切り取って見せる写真家は、その人物を歪曲し、誤ったイメージを捏造したことになるのだろうか。脱構築(deconstruction)は破壊(destruction)ではない。仮に破壊だとしても、それは偶像の破壊である。不信仰の結果ではなく、むしろ熱心な信仰探究の結果である。

あるいは、こう言ってみようか。ある人の通常の意識下での言動を分析するのが「心理学」であり、無意識の欲望まで含めたより広い意識を分析しようとするのが「メタ心理学」ないし「精神分析」であるとすれば、通常の哲学研究は心理学的であり、脱構築は精神分析的であると言ってもいいかもしれない。暴力的であるのを承知でごく大雑把にまとめれば、ある問題を枠づけているものに対する意識を先鋭化させることと言ってもいいだろう。

まとめとして、「脱構築に関して広く行き渡っている、ありきたりの見解や偏見」を退けるために、デリダが用いた簡潔な説明を引用しておこう。脱構築は通常の意味での哲学研究とどのように異なるのか。

わたしが彼らを読もうと試みる仕方は、この遺産を概観し、反復し、あるいは保存するような仕方ではありません。それは、彼らの思考がどのように働き、あるいは働かないかを見出そうとし、彼ら自身の資料体の内部の緊張、矛盾、異質性を見つけようと試みる分析なのです。脱構築とは、外部から何かに適用する方法でも道具といったものでもありません。脱構築とは、生起する或るもの、内側で生起する或るものなのです。たとえば、プラトンの作品の内部で脱構築は働いています。

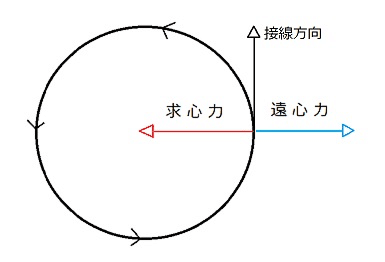

ここで強調しておくべき第一のポイントは、脱構築とは或る哲学テクストに対して「する」「仕掛ける」ものではなく、そのテクストの中で「生じている」ことを「見つける」ものだということ。脱構築とは「する」ものではなく、すでに起こりつつある微細な兆候を見逃さず「目を向けること」なのだ。第二のポイントは、テクストの中で生じていることのうちでも特に、「資料体内部の緊張、矛盾、異質性」に注目するということである。例えば、ある哲学者のテクストの中に求心力と遠心力みたいなものがある、と考えてみればいい。

求心力というのは、その哲学者の緊密な体系性を構築するような諸側面だ。例えばヘーゲルを体系的哲学者として、なるべく矛盾のないように、破綻のないように読むということは、求心力に注目して読むということである。けれども、ある哲学者の中には、同時に、それとは違うさまざまな、一見すると相矛盾するように見える試みもある。必ずしも緊密な体系性の中には収まらないかもしれないが、それこそが、その思想家の思考のダイナミズムを形づくっているものかもしれない。それを遠心力と考えてみよう。

一般的にある対象について考える際に、その対象の構成要素は「求心力」的な何かとしてだけイメージされがちだ。しかし、実際には、ある対象がそのようなものとして機能するためには「遠心力」的な力、一見すると対象の運動と逆行し、齟齬を来たすように見える要素もまた、その対象の重要な構成要素なのである。

結婚の形而上学とその脱構築

同じことは、「結婚」について考える際にも言える。なぜ結婚を哲学せねばならないのかという疑問に対して、ブレイクのように政治哲学的な仕方で「今なお存在する差別を解消するには、結婚という制度の廃止ではなく改革が必要であり、そのためには結婚を哲学することが必要だから」と答えることもできるだろうが、私としては形而上学的な仕方で答えてみたい。このことはおそらく愛・性・家族について語る際に、どうして結婚という枠にこだわらねばならないのか、という必ず生じてくる疑問に答えることにもつながるだろう。

私は、歴史を通じて、そして今なお、愛・性・家族を特定の仕方で組織化する〈結婚の形而上学〉とでも呼ぶべきものが厳然と存在していると考えている。私たちが、結婚という社会制度を思想的に認めるか認めないか、そのような制度を個人として活用するかしないかに関わらず、結婚は単に社会的な制度としてのみならず、無意識の形而上学として、例えば宗教と同様に、あるいは現代にあってもなお日常生活に深く浸透しているという意味では宗教より深く、私たちの生を規定し続けている。私たちが「結婚」について考える際に、どうしても自分の思い込み、先入観に馴染む形で考えようとしてしまうのは、いわば求心力だけで円運動を考えようとしているようなもので、実は無理がある。そう考えているのである。

しかし同時に、厳然と存在しているというだけでなく、そのような形而上学は、その内部に自らを脱構築するような要素も孕んでいるのではないかとも考えている。ちょうど円運動が求心力だけでなく、遠心力との合成によって出来ているように、一見円環を飛び出すかに思える遠心的な動きも円運動の中に伏在している。この二つの力が微妙な均衡を保ち、かろうじて円運動らしきものを描いている。

このような見方は、結婚とその形而上学を静止したものとしてではなく、常に揺れ動く不安定なものとして捉えることを可能にしてくれる。高速回転することで安定しているかに見えた独楽の速度が落ち、独楽が少しずつブレ出すように、近代に一瞬安定し、均衡が取れたかに見えた結婚とその形而上学の運動は、現代において大きくぐらつき揺れ動いているのではないか。

だから私たちは、システムを揺るがせているかに思える力にも目を向けねばならない。例えば、石島亜由美は『妾・愛人のフェミニズム――近・現代の一夫一婦の裏面史』において、男性の視線を内面化した女性が別の女性を価値づけることの暴力性が、「妾」や「愛人」と呼ばれる正しくない女性と「妻」と呼ばれる正しい女性のあいだに生じた場合に関するフェミニズム的研究がほぼ皆無であることに注意を喚起している。石島によれば、近代日本は明治民法以来、一夫一婦の婚姻原則を謳い、それに基づくジェンダー規範を維持してきたが、フェミニズムはこの夫婦のあり方を、女性解放の目指すべきひとつの形態として積極的に支持してきた。「彼女たちが問題にしてきたのは、婚姻関係のなかでの男性優位の事態であり、一夫一婦制度のあり方そのものについてではなかった。それは妻の立場からのフェミニズムであり、彼女たちによってむしろ「一夫一婦」は堅固に守られてきてしまったといってもいいかもしれない」(石島 2023:9)。進学→就職→結婚→出産・子育てというコースを歩めなかった女性は、正しくない道をいったということになるのか、と石島は問う。

妻の価値の伝道者になった女性に抱いた不信の感情が、本研究の原動力になっている。妻という立場の女性は一体何なのか。私のことを正しくないというあなたの正しさとは一体何なのか。

一夫一婦制そのものを問うということは、必ずしも一夫多妻や一妻多夫の称揚を意味しない。私たちは正義を振りかざし、誰かを断罪するために結婚の哲学史を試みるのではない。むしろそのような断罪がどのような眼差しの下になされてきたのかを明らかにしようと努めるだろう。第一章で詳しく見ることになるが、ヘーゲルは結婚のなかに「愛・性・家族」を三つ組として統合し、それを取り巻く社会や国家との関係をシステムとしてつくり上げることで、近代的な結婚観を完成した。それはそうなのだが、同時にそのシステムに内属し、そこからはみ出るように見えつつも、むしろ当のシステム自体を機能させている遠心力的な部分もヘーゲルの中にはある。実際にはシステム自体がそれら諸力のせめぎあいによって機能しているわけで、その点に着目した読解・分析は、語の正確な意味において「結婚の脱構築」と呼ばれてよいわけだ。

まとめよう。結婚という制度とそれを支える無意識の形而上学システムを成立させているのは、求心力と遠心力のせめぎ合いなのだ。単純な円運動と見えるものの中にも複数の力線があり、それらの微妙な均衡の上に単純な運動と見えるものが成り立っている。人びとの無意識に潜む「結婚の形而上学」を露呈させつつ、現在結婚に起こりつつある変化の微細な兆候を見逃さず書きとめていく作業、その中で複数の力線を解きほぐしていく作業、それが私の考える「結婚の脱構築」である。

↓第3回以降はこちらからご覧下さい

藤田尚志(ふじた・ひさし)

1973年生まれ。九州産業大学教授。Ph.D(哲学)。専門は哲学、フランス近現代思想。著書に『ベルクソン 反時代的哲学』(勁草書房、2022年)、共著に『ベルクソン思想の現在』(書肆侃侃房、2022年)、共編著に『愛・性・家族の哲学』全3巻(ナカニシヤ出版、2016年)ほか。訳書にアンリ・ベルクソン『記憶理論の歴史』(共訳、書肆心水、2023年)など。

↓初回記事はこちらから

#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #エリザベス・ブレイク #脱構築 #ジャック・デリダ #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?