音声学がうたう人&話す人の助けになる(かもしれない)事例

ver 1.4: 声帯の潤い・腹式呼吸・アクセントについて加筆。

ver. 1.3: 新たな資料を参考にさまざまな箇所を加筆

ver. 1.2: 喉頭の高さと声の高さについて加筆

ver. 1.1: 最後の段落を加筆

ver. 1.0: 始めて公開したもの

ゴスペラーズの北山陽一さんは、「音声学は、声を使う人ならみんなが通るべき道なんじゃないか」とおっしゃってくださっています。実際に、音声学や言語学の知見をお伝えして、歌う人々やアナウンサーたちに喜んでもらえることも増えてきました。こうした交流を通して、自分のなかでもこの話題についてまとめたくなったので、まとめてみました。正直、『絵本 うたうからだのふしぎ』の副読記事としての意味合いもあります。

注:加筆・修正はどんどんおこないます。ただいま心の健康のため、SNS上で過ごす時間を控えているので、コメントがあるかたはメールで送ってくださると嬉しいです。

注:「研究は、誰かの役に立つべきなのか?」「役に立つって、そもそもどういう意味なのか?」とかすごく大事な問題なんですが、これらについては他の場所でさんざん語っているので、ここでは開き直って、声のプロたちが喜んでくれたことは全部「役立った」とみなして、話を進めます。ちなみに、「声のプロ」とは、アナウンサー・歌手・声優・俳優などの方々です。

呼気をどう確保するか問題

まずは、やはり、発声の基礎となる「呼気の仕組み」についてでしょうか。声の正体とは、すなわち「空気の振動」ですから、声を出すためには、息を吐いて声帯を振動させる必要があります。これを支えているのが肺です。人間は肺を大きくすることで息を吸い、その肺が収縮する過程で息を吐きます。ところが、肺は自分自身では動くことができないため、さまざまな筋肉が動くことで呼気を生み出しています。

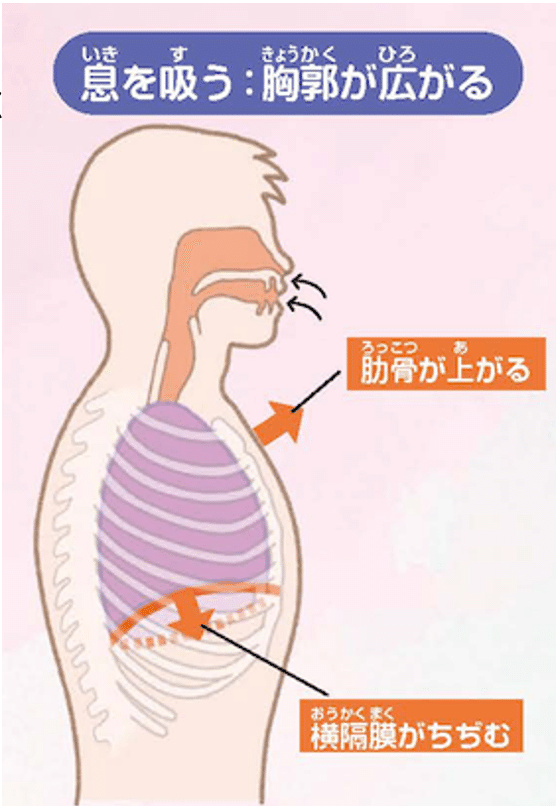

まず、肺を大きくして息を吸うために大事な筋肉は、「横隔膜」と「外肋間筋」の二つです。横隔膜は肺が入っている胸郭という空間を下にひっぱることで肺を広げます。横隔膜が下がって平らになると、その下にある内臓たちが押されて、お腹が膨らみます。横隔膜の動きを感じるために、お腹に手を当ててゆっくり呼吸してみるといいでしょう。もうひとつの大事な筋肉は、外肋間筋で、肋骨を斜め上方向にあげることで胸郭を広げます。肋骨に手を当てて、ゆっくり呼吸すると、胸骨の動きを感じられると思います。また、姿勢をよくして、首を上にあげると自然と空気が口の中に入ってくると思います。これは首の動きによって胸骨が引っ張られて、胸郭が広がるからです。

肺が膨らんだとあと何が起こるかというと、肺は風船のようなもので、広がると自然にもとの大きさに戻る性質を持っています。ですから、肺が膨らんだあと何もしないと、空気は一気に外に流れてしまいます。しかし、外肋間筋が胸郭を引っ張り続けることで、ゆっくりと息を吐くことができます。つまり、長い時間ゆっくりと、声を出せるのは外肋間筋のおかげなのです。イメージとしては、勝手にしぼんでいきそうな肺(胸郭)を、外肋間筋君が「おい、おちつけ、ゆっくりな」とロープで綱引きし続けて、肺がしぼむスピードを調整しているかんじでしょうか。

肺がもとの大きさに戻ったあとも、息継ぎなしで声を出し続けたい時には、「内肋間筋」や「腹直筋」などの腹筋群、さらに背中の「広背筋」などが働いて、肺をさらに縮めることができます。

上の仕組みをもっとじっくり理解したい人は、発話における呼気の仕組みに関する古典的な研究となった下図をみてみましょう。まず上のパネルは「相対的な肺の大きさ」を示しています。肺は呼吸をするために常に動いていますが、「0」がニュートラルな状態(≒平均的な大きさ)です。この線が上方向に動いているときは、肺が大きくなって息を吸っている状態、この線が下方向に向いているときは、肺が小さくなって息を吐いている状態です。

↔「吸気」と示してある区間(図の①)は、発話前に空気をたくさん吸っている状態を表しています。ここで、下のパネルを見てみましょう。ここに示されている縦棒は、どの筋肉が働いているかを示しています。肺の大きさがピークに達するまで(図の①)、横隔膜と外肋間筋が動いていますね。次に、図の②で示してある区間では肺はもとの大きさに戻ろうとしていますが、外肋間筋の働きが続いています。これは上で説明したとおり、肺をゆっくりと収縮させるためです。この区間では、肺を自発的に縮めなくても、勝手に縮んで呼気を作りだしてくれるのです。

次に③の区間ですが、肺がニュートラルな状態に戻ったあと、肺をさらに収縮させるために、内肋間筋や外複斜筋などの腹筋群、さらに背中の広背筋も働くことが見てとれます。上図で示してある筋肉だけでなく下後鋸筋,内斜腹筋,腹横筋,胸横筋なども呼気の生成に重要な役割を担う、と言われています。

上の図からは見えてきませんが、人間の肺は、すべての空気を吐き出すことはありません。できるだけ吐ききっても肺の中に残る空気があります。肺のすべての空気量を「全肺気量」、吐ききっても残る空気を「残気量」、その差を「肺活量」と呼びます。ボイストレーニングの結果として、「残気量」を減らして、「肺活量」を増やすことができる、という研究結果もあります。肺活量は、男性で4L〜5L(リットル)ほど、女性では3L〜4Lほどだと言われています。逆に、意識的に深めたりしない通常の呼吸では、男性で0.5L、女性で0.4Lほどの空気の入れ換えしかおこなっていません。声を出すときに、意識的に呼気を作りだすことがいかに大切かが伝わるかもしれません。

上の図は一般人が対象となった研究ですが、歌う人はこれらの筋肉をどのように使っているのか、とても興味があります。踊りながら歌う人やミュージカルで歌う人は、また独特の制約が筋肉にかかるでしょうから、一般人と筋肉の使い方が異なることが予想されます。

また「腹式呼吸」についても、けっこう複雑な問題をはらんでいることがわかります。腹式呼吸とはおそらく「横隔膜」を使うこと&腹直筋などの腹筋群を使った呼吸だと思われます。たしかにこれらの筋肉は力強く安定した呼気を確保しやすいと言われています。また、胸骨は声をだす声帯が入っている喉頭と直接的につながっているので、肋間筋をあまり使いすぎると喉頭に影響してしまうのかもしれません。しかし、とくに外肋間筋は肺が膨らんだあと呼気を確保するのに大事な役割を担っていることもまた事実です。

ともあれ、こういった呼気の仕組みを理解していると、自分の「声」についての理解が深まるかもしれません。深まるといいなぁ。

声の大きさを決めるのも肺の役割です。大きな声を出すためには、声帯を強く震わせるために、勢いよく空気を流す必要があります。そのためには、「声門下圧」をあげる必要があります(下図)。「声門」とは「声帯」の間の空間のことです。その下の空間の圧力を上げる必要があるのですね。声門下圧をあげるためには呼気量を確保する必要があるのです。また、声を高くするときにも声門下圧があがることがわかっています。

[p.s. 絵本を持っている方は、ここで説明したことを頭にいれて、絵本の肺のセクションを読み返してみると、いろいろな仕掛けが潜んでいることに気づくかもしれません。どの地点でどの筋肉がどの筋肉の肩を持っているとか……]

軟口蓋を上げろ問題

これはどの程度広く実践されているアドバイスなのかは存じあげませんが、歌う人は「とにかく軟口蓋を上げろ」と言われることがあるらしいです。「口蓋」というのは口の天井部分を指します。舌で口蓋を前から後ろになぞってみると、硬い部分から柔らかい部分に移行すると思います。この柔らかい部分が「軟口蓋」です。

私の感覚ですが、おそらく姿勢をよくするために(頭がしっかりと背骨の上に乗っている位置になるように)「軟口蓋をあげろ」というアドバイスが使われているのだと思います。そして、姿勢を整えれば、呼吸も整いやすいですし、そういう意味では、このアドバイスは一理あるでしょう。また軟口蓋(口蓋帆)の位置によって、声色がだいぶ変わることも事実なので、その意味でも「軟口蓋をあげること」には、それなりの意味があるのだと思います。

ですが、我々は軟口蓋をあげていては出せない音があります。それは「な行」と「ま行」(と鼻濁音)です。軟口蓋の一部である「口蓋帆(こうがいはん)」という器官は、鼻腔への弁の役割をしています。普段は持ちあがっていて、鼻から空気が流れないように蓋をしています(下図)。

しかし、「な行」や「ま行」を発音するときには、この口蓋帆をさげて、鼻から空気を流します(下図)。ですから、軟口蓋をあげたまま鼻音を出すことはできません。出す音によって、軟口蓋(口蓋帆)の位置を変えることも重要なのです。ずっと「軟口蓋をあげよう!!」という意識を持ちながら歌ったり話したりしていると、「な行」や「ま行」が弱くなってしまう恐れがあるでしょう。

「軟口蓋をあげろ問題」は「な行」や「ま行」に関わる問題ですが、おそらく、もっと一般的なメッセージが隠れているのではないでしょうか。「どの音がどんな風に発音されるか」を理解すると、声のプロたちの助けになるかもしれません。ただし、日本語の音の全部について説明していると大変なので、ここでは割愛します。いつかまとめて書きあげたいとは思っていますが、当面はこちらの4章と5章をご参照ください。

同じ音でも違う出し方があるよ

音声学の大事な知見のひとつは、「同じ響きを出すための方法は、ひとつではない」ということです。これを実感するために、自分でもできる簡単な実験があります。まず「あ」「い」「あ」「い」「あ」「い」と、くり返し発音してみましょう。「あ」では顎がさがって口が大きく開き、「い」では口が閉じ気味になると思います。

ここで、割り箸でも何でもいいので、何かを噛んだまま「あ」を出してみましょう。噛むものがない人は、噛んだふりでもいいので、歯の形はそのままにしましょう。どうでしょうか? そう、出せるのです。

つまり、「あ」を出すためには、普通だったら「顎をさげて口を大きく開く必要がある」のですが、顎の動きが阻害されて口を大きく開けない場合、人間は他の器官を調整して、「あ」の響きを作りだすことができるのです。これは、同じ音であっても、いろいろな発音の仕方が可能であることを意味しています。

「同じ響きを出すためにも、いろいろな方法があるよ」ということを示す、音声学の世界でも有名な例が英語の"r"です。下の図は、音声科学の黎明期を支えた藤村靖先生の著書で紹介されている例ですが、"r"の発音が話者によって、さまざまであることが見てとれます。唇を丸めている人もいれば(例:話者13番、7番)、そうでない人もいます。舌が「巻き舌」になっている人もいれば(例:話者22番、1番)、そうでない人もいます。咽頭(喉の奥の部分)が狭まっている人もいれば(例:話者11番、16番)、そうでない人もいます。

専門的に言うと、"r"は「第三フォルマント」という「響きの要素」を下げることが重要なのです。第三フォルマントを下げる方法は複数あって、それさえできれば、どんな手段を用いてもいいのです。つまり、大事なのは「結果としての響き」であって、「その響きをどう出すか」には複数の方法があるのですね。ある響きを達成できれば、どのように発音するかは、話者の自由に委ねられている。

ただ、この音声発話におけるフレキシビリティは、時に発話者に無理を強いることがあるのでは……とも感じています。たとえば、「大きな声をだすために、常に口を大きく開けて歌おう!」と思ったとします。すると、「あ」は自然に出せますが、「い」を発音しようとした場合、他の器官を不自然に調整する必要があります。口を大きく開けて「い」を出すためには、他の器官(おそらく舌でしょう)に無理を強いることにつながりかねません。

上で説明した「軟口蓋を上げろ問題」とも関わりますが、「それぞれの音にはそれぞれの出し方がある」そして「同じ音でも様々な出し方がある」という理解を持つことは、声のプロたちにとって助けになることかもしれません。

[s]をどうやって発音するか問題

上の問題の具体例とも言えるケースですが、我々は「同じ音」を出しているつもりでも、物理的にまったく同じ音を出すことは二度とありません。人間が人間である限り(つまり、機械でない限り)、ある程度の「ゆれ」は必然なのです。誤解を恐れずに言うのならば、ある音の特性は「だいたいこんな感じの音」くらいで、様々な「ゆれ」が許されるわけです。人間言語が、この「ゆれ」を許すのは、知覚的にも理由があって、たとえば、Aさんが出す「あ」と、Bさんが出す「あ」は、同一ではあり得ません。なぜなら、私たちの声帯や声道の形は人それぞれですから、それによって響きが必然的に異なるからです。

逆に言うと、人間の知覚システムは「重要でないぶれ」を無視するようにできています。たとえば、「ば」の音を考えてみましょう。教科書的には、「ば」の子音部分は、「両唇を閉じて出す音」と言われています。たしかに「ば」「ば」「ば」と注意深く発音すれば、そう感じられるでしょう。しかし、たとえば、「あばしり」とちょっと早口で発音したときの「ば」は、唇が完全に閉じているかといえば、そうでないときもあります。日本語では「両唇」を使って「阻害音」という音を出す場合、口が完全に閉じるかどうかはあまり重要ではなく、「それなりに」閉じていればOKなわけです。つまり、ここは「ぶれ」て良い部分なわけです。

同じように、日本語では"s"の発音をするときに、[s]と[θ]は「ぶれ」として容認されます。[s]は、舌先をあげて上の歯の根元部分(=歯茎(しけい)と呼びます)で摩擦を作る方法。[θ]は歯に舌をあてて摩擦を作る方法。どちらを使っても日本人には「さ行」の発音として認識されるわけです(ただし、どの部分を「ぶれ」とみなすかは言語によって異なるため、英語でこの区別をしっかりしないと、誤解が生じます。ここも面白い点ですよね!)。

で、日常生活では「ぶれ」てていいんです。「ぶれ」を許容できるからこそ、個人間の違いや話し方の違いを超えて、ちゃんと意図が伝わるんです。ただ、もしかしたら、「歌う」とか「アナウンサーとして話す」という場合、最適な発音の仕方がある可能性も否定できません。たとえば、北山さんは「さ行」を[θ]で発音していたのですが、[s]にしたら歌いやすくなったとおっしゃっています。とくに、BGMなどに合わせて、自分の発音の長さやタイミングを細かく調整するためには、その目的にあった最適な発音の方法が存在するかもしれません。

「い」の発音に関しても、同じようなことが言えます。「い」を発音する場合、舌の真ん中あたりを硬口蓋付近に近づけることが重要です。しかし、舌先の位置は割と自由です。ですから、舌先を上にあげて発音することも可能ですが、舌先を下顎にぺったりとつけて発音することも可能です。もしかしたら、後者の発音のほうが、声のエネルギーが口の中に籠もらない、という可能性もあります。

まとめると、「同じ音」と思っていても、さまざまな発音の方法があるのだから、いろいろな方法を試してみて、自分が使いやすい方法を使ってみる、というのはいかがでしょう?

声帯の潤い問題

声帯は左右一枚ずつ存在していて、それらが十分に近づくと、声帯の間(=声門)を空気が通り抜けるときに振動します。この振動数こそが、「声の高さ」なわけですが、どれくらいのスピードで振動しているかというと、たとえば100 Hz(ヘルツ)なら「一秒で100回」です。声の高さは、いろいろな要因に左右されるので、いちがいに「あなたの声は何Hzくらい」などとは言いにくいのですが、男性で「50 Hz~200 Hz」、女性で「100 Hz ~ 350 Hz」くらいに考えて、そこまで大きな問題はないと思います。細かい数値はさておき、ようは「すごい回数」で振動しているわけですね。

声帯がスムーズに振動するためには、声帯が潤っていることが大事です。つまり「潤滑油」が必要なわけで、そのためには保湿が大事です。よく「タバコは声に悪い」と言われますが、これはタバコが喉頭や咽頭を乾燥させることもその一因でしょう。飲酒によっても声帯が腫れる人もおり、腫れた声帯がこすり合えば、それが傷の原因になることもあります。

聡い読者の方は「でも、声帯が入っている喉頭と食道は別れているから、水分をとっても、喉頭に直接水は入らないのでは?」と思うかも知れませんが、体が脱水すれば、喉頭も脱水しますので、やはり水分補給は大事です。

また声帯も筋肉である(より正確には、声帯の中に筋肉が入っている)ことも大事です。一人カラオケのようにずっと一人で声帯を酷使しているのは、全力疾走を続けているようなものです。肉離れなどにつながる危険があるように、声帯を痛めてしまう可能性があります。保湿を心がけて、声帯を休息させる時間をとることが肝要というわけですね。

音の「最小単位」問題

音の「最小単位」って何でしょう? 一般的な日本人に尋ねれば、「『あ』とか『き』とか『た』とか……」という答えが返ってきそうです。平仮名や片仮名は、これらの音が最小単位になっていますからね。しかし、「た」は、子音部分の[t]と母音部分の[a]に別けて考えることができます。これはローマ字方式の書き方だとそうなっていますから、ここまでは納得してくださる方も多いんじゃないかと。

ただ、[t]とか[a]という音を、さらに細かく分解して考えることができます。と言いますのも、たとえば、[t]は「舌先を歯茎につけて、空気の流れを完全に止める音」ですが、舌先の動きに注目すると、①舌が動きだす地点②歯茎というターゲットに達する地点③舌の閉じが開放(リリース)される地点④舌に戻る地点と4つの「ランドマーク」を想定することが可能です(下図)。すると、それぞれの音の調音は三つの区間に別けられます:①起点からターゲット(舌がゴールに向かうまで)②ターゲットから開放(舌が閉じている区間)③開放以降(舌がもとの位置にもどるまで)。

ちょっと抽象的すぎるかもしれないので、具体的なデータをみてみましょう。舌にセンサーをくっつけて、舌が実際にどう動くかを計測したのが下図です。[ɕuda](しゅだ)と発音している部分なのですが、上のパネルが「舌の奥」、真ん中のパネルが「舌の真ん中」、下のパネルが「舌先」に対応します。それぞれ[u], [ɕ], [d]の発音を司っています。それぞれの音の発音について4つのランドマーク(=三つの区間)が観察されるのが見てとれます。

これが歌い手にどう関係するかというと、「音程のターゲット」をどこに置くかを、より細かく考えられるかもしれないのです。音は少なくても三区間に別れますから、どの区間に音の高さをあてるかに関して、自由度があるわけですね。

なぜこれが大事かというと、たとえば濁音って後続する母音の高さを下げてしまうのです(下記参照)。音声学者としては歌い手がこの問題にどう対処するのか非常に興味があるのですが、もしかしたら、この「音の高さが乱れる」部分は最初の区間におさめておいて、音程のターゲットを第二区間に置く、なんてことも可能なわけですよね。いや、北山陽一さんがそういう意識を持っている、とおっしゃっていて音声学者として感動したっていうことなんですけど。

あとは、城南海さんの「こぶし」の分布も分析させて頂いているのですが、城さんも「こぶし」を「母音のある地点」を狙って発音していることがわかってきました。 おそらく、「こぶし」は子音のリリースに合わせて発せられていると思います。そして、これには我々の脳がどのように音に反応するかに関わっているのですが、それはまた別の話。

まとめると、音は「不可分なかたまり」ではなくて、少なくとも3つの区間に別れる、という調音的な仕組みもまた、歌う人の参考になったらいいなって思います。

アクセントはどれだけ大事か問題

「アクセント」とは音の高低だけで、単語の意味が変わる現象を指します。たとえば、「箸」は「高低」ですが、「端」は「低高」ですね。アナウンサーの方々は、これらを「正確に」発音されることが求められていると思いますし、作詞家の方々は、「単語がもともと持っているアクセントによる音の高低の動き」と「曲のメロディー」の(不)一致に頭を悩ませるかもしれません。歌う人も、アクセントとメロディの不一致があった場合、「歌詞が誤解されて伝わるんじゃ」と悩んでしまうかもしれません(?)。

わたしは言語学者ですから「べき」問題については触れません。つまり、アナウンサーがNHKのアクセント辞書通りのアクセントで発音する「べき」か、作詞家がアクセントとメロディーを一致させる「べき」かは、私の専門外です。言語学者の仕事は、あくまで現象を「観察」して「分析」することだからです。鳥類学者が、ペンギンは飛ぶ「べき」と言わないのと一緒です。

ただ、一点だけ参考にしてほしいデータがあります。日本語において、音の構成は同じで、アクセントのみにおいて意味が変わる率は、14%程度だと言われています。つまり、「箸」と「端」のようにペアは、「科学」と「化学」や「機会」と「機械」のように「音もアクセントも一緒」のペアに比べると、非常に少数なのです。

日本語は、どうしても英語に比較されがちです。すると、「箸」と「端」のように音の高さだけで意味が変わるペアは英語に存在しないため、「アクセントによって意味が変わることがある!」という日本語の特徴に目(と心)がいってしまいます。ですが、「実際にアクセントだけで意味が変わることは希」という観察もまた、言葉のプロたちには参考になるかもしれません。ちなみに、14%という数字を導いた論文では、中国語との比較もなされていて、中国語では声調によって意味が変わる確率は71%だそうです。

同音反復問題

こちらは、けっこう具体的な問題です。「歌うときに、同じ高さの音が二回続くと、二回目の音が下がりがちになる」という「同音反復問題」というものがあるしいです。下の図の上のパネルは「同音反復問題を気にしないで歌った時」、上のパネルは「同音反復問題を気にして歌った時」、それぞれの声を音響解析したものです。青のにゅるにゅるの線が声の高さです(にゅるにゅるしているのは、ビブラートがかかっているから)。たしかに、上のパネルの矢印で示している部分が、少しさがり気味になっています。

しかし、これはもしかしたら、日本語の発音に根ざした問題かもしれません(=つまり歌い手の責任ではないかもしれません)。下図は私が「アマリアが兄嫁の襟巻きをなげました」という文を発した時の、声の高さを表しています。文頭の単語は非常に声が高いのですが、文の後ろに近づくにつれて、声の高さが下がっていきます。

これはdeclinationと呼ばれる現象で、人間は長い文を発音すると、声の高さが文の後ろに向かっていくに連れて下がっていくという、(もしかしたら人類にとって普遍的な)性質です。これは、肺から出せる息の量が少しずつ減っていき、呼気の流量が下がると、声の高さも落ちてしまうことに起因すると思われます。

また、日本語では「高低」を持った単語のあとに、同じフレーズ内に、もうひとつの「高低」が続くと、二個目の「高低」は低く実現する、という性質も持っています(downstepと呼ばれる現象です)。これらの日本語の発音の特徴が「同音反復問題」を引き起こしている可能性は低くないと思います。

母音によって声の高さが変わってしまう問題

声帯が入っている器官のことを「喉頭」と呼びます。これは外からは「のど仏」として触れられる部分です。(トリビアですが、これは火葬のあとに残る「のど仏」とは別ものです。「触れれるのど仏」=「甲状軟骨」は、火葬で粉々になってしまうそうです。お葬式で拾うのど仏は第二頸椎だそうです。閑話休題。)

それでは、自分の喉頭(のど仏)を触りながら、声をだして、声の高さを上げたり下げたりしてみてください。すると、声の高さとともに喉頭の高さも変化するのが感じられるでしょう。なぜこうなるかは、説明が難しいのでこの記事では割愛しますが、「喉頭の高さがあがると、声のあがる」という事実を抑えておきましょう。

これが歌う人にとって、なぜ大事なのでしょうか。母音は、それぞれ、舌の高さが決まっています。たとえば「い」や「う」では舌が高くなり、「あ」では舌がさがります。そして、舌は舌骨(ぜっこつ)という骨を通して、喉頭とつながっています。ですから、「い」や「う」では、舌が上にあがるのと同時に喉頭も上に引っ張られます。逆に、「あ」では舌がさがるのと同時に喉頭がさがります。

よって、「い」や「う」の高舌母音では、声の高さが高くなり、「あ」のような低舌母音では声の高さがさがります。自然な発話では、10 Hz〜20 Hzほどの差がでることがあります。日本語では、とくに「い」で音の高さが自然に高くなるようです(具体的なデータは探しておきますね)。ともあれ、それぞれの母音「固有」の声の高さがあるんです。この母音による音の高さの違いは喃語(赤ちゃんが生後6ヶ月くらいから発する音)でも観察されることから、かなり我々の発話に「染みついた」ものだということがわかります。

ということはですよ、「い」や「う」では低い音が出しにくかったり、「あ」では高い音が出しにくかったりするわけです。miwaさんとラジオでご一緒したときに、「高い『あ』が出しにくい」とおっしゃっていましたが、ずばり、それには、生理学的な理由があってのことなんですね。

(ただ、プロの歌手のデータをみると、「声の高さ」と「喉頭の高さ」が必ずしも相関しない、という報告もあります。また、ボイストレーニングの現場に遊びにいったときに、できるだけ喉頭の高さを変えずに音程を変える練習をしているところを見たことがあります。歌唱時には、喉頭を低い位置で維持しているというデータもあります。また、「母音によって声の高さが変わる」という観察自体はかなり不変的なものですが、その背後にあるメカニズムに関しては諸説あります。)

濁音でも声の高さが乱される問題

「喉頭の高さ」と「声の高さ」の関係を理解できると、「濁音で声の高さが乱される」理由も理解できます。濁音というのは、「口を閉じつつ」かつ「その口の中に空気を流し込みつづける」音です。たとえば「バ行子音」を考えてみましょう。「バ行子音」は、両唇を閉じて、口の中の空間(=口腔空間)を完全に閉じます。そして、声帯を振動させるために、その空間に空気を流し込み続けなければなりません。

結果はどうなるか。閉じた空間に空気が流れ続ければ、その空間は膨張します。これはもう物理現象で、避けられない現象です。ちなみに、日本語では「濁音=大きい」という連想が働き、たとえば「ポケモンが進化して体長が大きくなると、名前の含まれる濁音の数が増える」という観察があります。これは濁音を発声するときの口腔空間の膨張に起因するのかもしれません。

「濁音の発声時には、口腔空間が膨張する」と一口に言っても、実際には何が起こるのでしょう? いろいろ起こります。ほっぺたが膨らんだり、口蓋帆があがったり、舌が前に出たり……そして、ここで大事なのが「喉頭の下降」です。そして、喉頭がさがると、声の高さもさがることは上で説明しました。これが濁音によって、後続する母音の音の高さが下げられてしまうメカニズム(の一要因)です。

清音の後で声の高さがあがる問題

濁音は、音声学では「有声阻害音」と呼ばれます。口や鼻からの空気の流れが「阻害」されつつ、声帯が振動するので「有声」です。濁音から濁点を取り除いた形(清音)は「無声阻害音」と呼ばれています。空気の流れが「阻害」される点では一緒ですが、左右の声帯が開いて振動が起こらないことから「無声」となります。

そして、この背後にあるメカニズムについては詳しくわかっていないのですが、濁音が後続する母音の声の高さを下げるのとは逆に、清音(無声阻害音)は、後続する母音の声の高さを上げます。一説によれば、濁音と清音の響きをしっかり区別するために意図的におこなわれているとも言われています。ともあれ、濁音と方向は逆ですが、清音も後続する母音の声の高さを乱してしまいます。

また、無声の破裂音(ぱ、た、か)は「帯気」というものを伴うことが多いです。「ぱ」「た」「か」と発声する場合、口の中は完全に閉じます。声帯は開いていて空気が口の中に流れ混むので、口の中の圧力はあがりやすい。そして口の開放されると強い破裂が起こって、空気が多く流れます。これが帯気です。

帯気が何をするかというと、後続する母音の出だしが遅れます。子音が終了した後、母音のために声帯が鳴り始まるまでに時間がかかるのです。さらに、その母音が「い」か「う」で、かつ次の子音も無声である場合、母音全体が「無声化」することもあります。声の高さは声帯振動によって表現されるものですから、母音が無声化すると声の高さが乗りません。

もちろん「母音を無声化させちゃダメ」って言っているわけではありません。日本語(東京方言)では無声子音に囲まれた「い」「う」(高舌母音)は無声化する、というのは自然な現象です。そんな母音に対して、音程を表現するために、あえて無声化させないのか、それとも、その母音では音程が伝わらないことを理解して無声化させるのか。そこら辺は歌い手さんのチョイスだと思います。

おしまい

最後まで読んでくださってありがとうございます。これからも声のプロたちとの付き合いは続くことになると思います。書籍化も視野に入れながら、加筆を続けていきたいと思っております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?