現代写真マガジン「POST/PHOTOLOGY」#0004/デヴィッド・ホーヴィッツ《The beach at night》,《Footprints in the sand, impressions of the weight of unknown bodies.》, and three other works from 「Nostalgia」

▷POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

「Sculpting the Space」NARO NASU

6月17日まで六本木のピラミデビルの4階にあるギャラリーTARO NASUで開催中の展覧会「Sculpting the Space」からデヴィッド・ホービッツの作品について。

「Sculpting the Space」というタイトルの本展は60年代以降のコンセプチュアルアートの代表的なアーティストであるローレンス・ウィナー(Lawrence Weiner, 1942-2021)が自身のテキスト作品について「my sculpture」と言及していたことを起点とし、ウィナーのように鑑賞者との共犯関係によって空間を「彫刻」することに関心を寄せたアーティストをセレクトしている。提示された彼らの「テキスト」によって、作品空間はある種の緊張感をもったインスタレーションとなっており、すばらしいグループ展になっている。

参加アーティストは、前述したローレンス・ウィナー、岡山芸術交流の第一回目のアーティスティックディレクターで、TARO NASUのアーティストであるリアム・ギリック(Liam Gillick, 1964-)、同じく同ギャラリーのアーティストで昨年オペラシティでの個展を開催したライアン・ガンダー(Ryan Gander, 1976-)、ジョン・ナイト(John Knight, 1945-)、ハイム・スタインバッハ(Haim Steinbach, 1944-)、そして今回取り上げるデヴィッド・ホーヴィッツ(David Horvitz, 1982-)の6名であった。

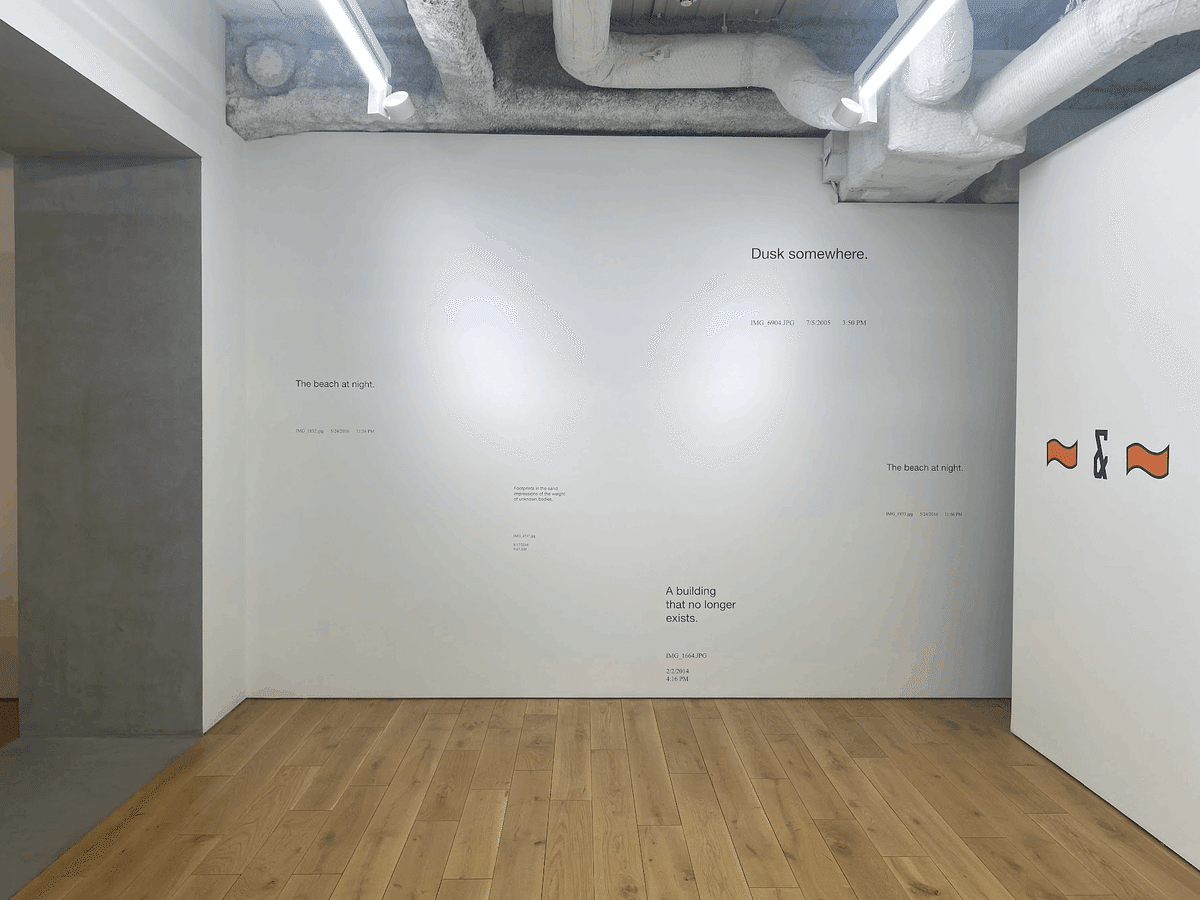

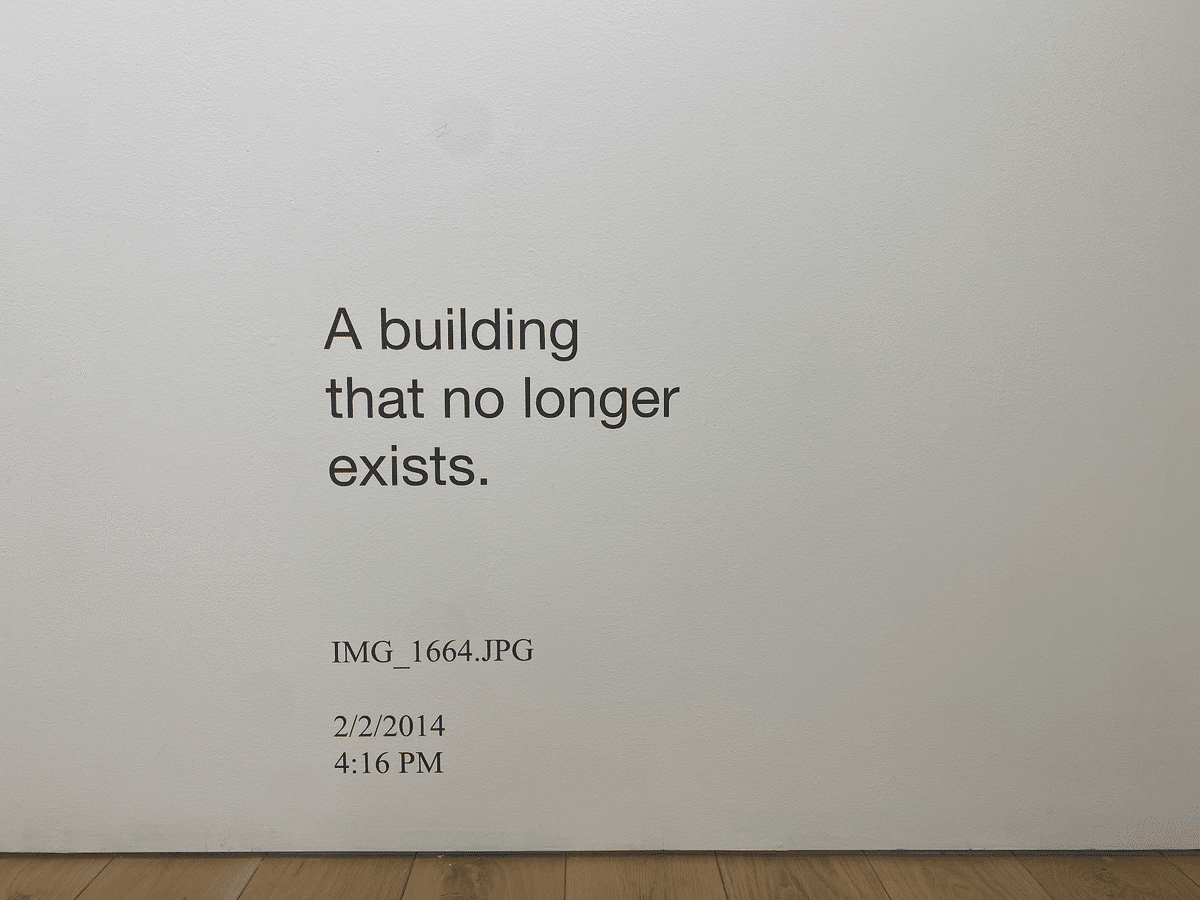

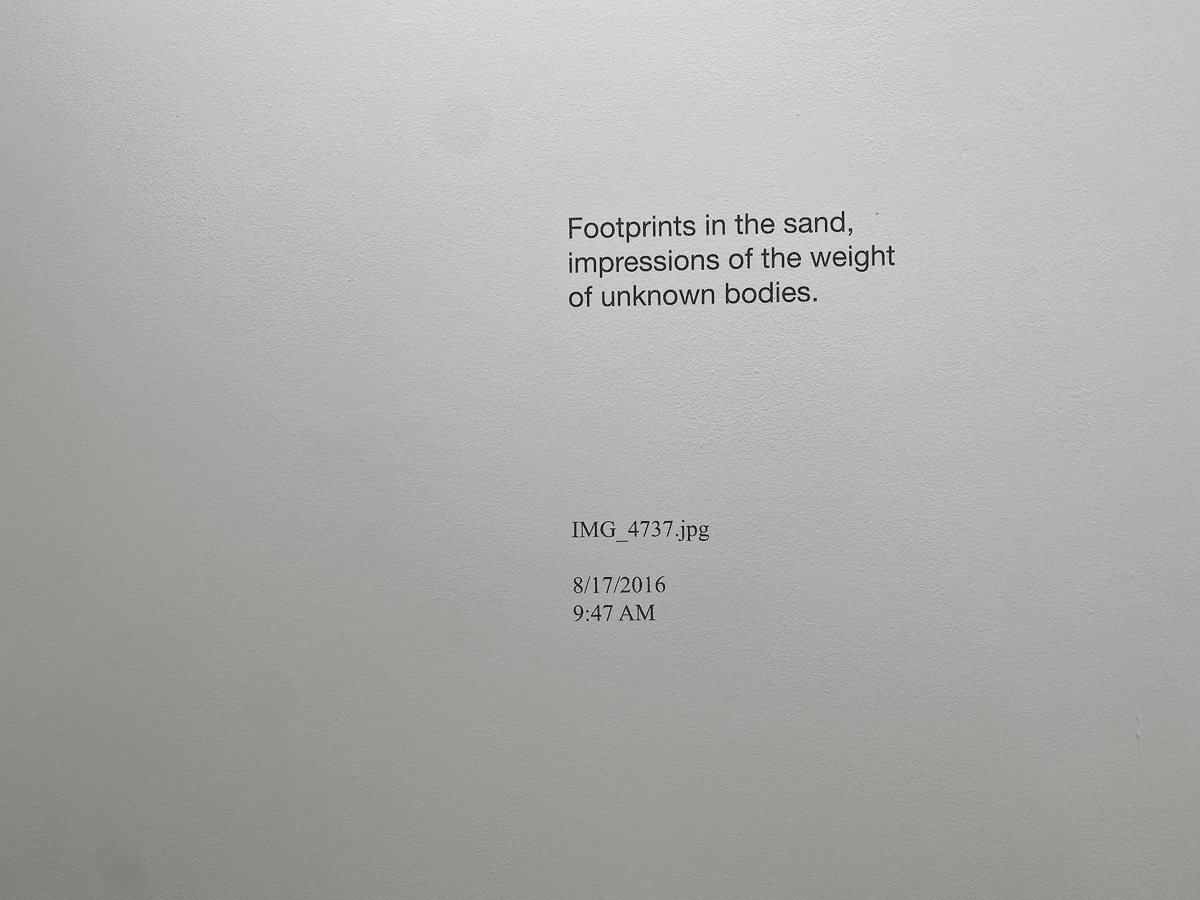

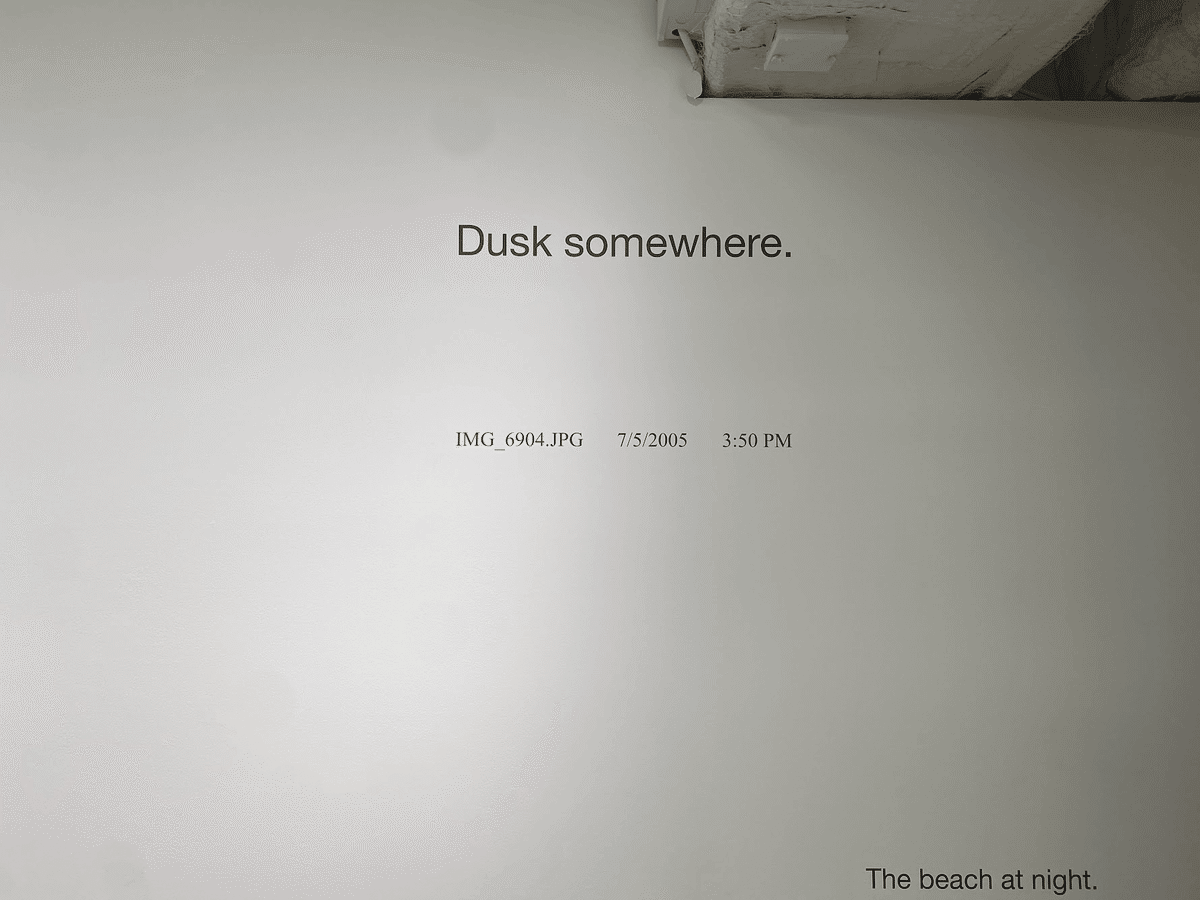

デヴィッド・ホーヴィッツ《The beach at night.》,《Footprints in the sand, impressions of the weight of unknown bodies.》,《A building that no longer exists.》,《Dusk somewhere.》,《The beach at night.》

文句なしにどの作家の作品もすばらしいものであったが、今回最も僕の目を引いたのはデヴィッド・ホーヴィッツの作品が提示された壁であった。ローレンス・ウィナーの作品の脇のギャラリーの一番奥の壁、スタッフルームの横にある壁に見逃しそうになる感じで絶妙に展示がしてあったのが、デヴィッド・ホーヴィッツであった。《The beach at night.》,《Footprints in the sand, impressions of the weight of unknown bodies.》,《A building that no longer exists.》,《Dusk somewhere.》,《The beach at night.》という5点の作品である。

筆者撮影

それぞれの作品は、ホワイトキューブの白い壁に、カッティングシートによって製作されたゴシックフォントで書かれた「センテンス」とセリフ体のフォントで書かれた「メタデータ」(画像データのファイル名、撮影日、撮影時間)という組み合わせで壁にサイズを違えて貼られている。

一瞬「ん?」となったが、セリフ体の情報によってこれらの「センテンス」がすぐに撮影された画像データに関するものであるということは理解できる。「これは…」と思いはじめるとこの作品に対する興味とおもしろさが止まらなくなってきてしまった。展示資料を見ると「The sentence is a caption to a photograph that no longer exists.」と書かれている。「今はもう存在していない写真へのキャプション」ということである。なるほどと思った。極めてコンセプチュアルで、現代写真的である。

@TARO NASU 筆者撮影

@TARO NASU 筆者撮影

@TARO NASU 筆者撮影

@TARO NASU 筆者撮影

@TARO NASU 筆者撮影

「Nostalgia」

本作は2000年代からアーティストであるホーヴィッツが継続している「Nostalgia」というプロジェクトの一部の作品である。「Nostalgia」というタイトルは、アメリカの実験映画を制作していたホリス・フランプトン(Hollis Frampton, 1936-1984)の映画『Nostalgia』(1971)からきている。この映画は、電気コンロの上で焼かれる印画紙にプリントされた「写真」を真俯瞰から撮影し続けている。モノクロ映画の中のモノクロ写真は写真についてのディスクリプションのナレーションとともに、しばらくそのイメージを鑑賞者に見せられたのち、写真は黒い煙をあげ、端から炎を発して電気コンロの電熱線を加工丸い輪の中で黒い灰となってしまう。この「写真を焼く(消滅させる)」という行為が映画の中で何枚も続けられている。凍結された時間が「消滅する」という時間軸を持って動き出すかのようにも思え、奇妙な気分になる。ホーヴィッツの本作「Nostalgia」のシリーズはこれらの映像をデジタル写真、つまりニューメディア化された現代に更新したものであり、その一部が今回の展示であるとも言える。

アーティストは自身がさまざまなカメラで撮った膨大なイメージを選択、展覧会会期中、システムとして組まれた「スライドプロジェクション」によってそれぞれを1分間だけ提示する。後提示されたそれらのイメージは自動的に削除されるというように構築されている。たとえば、2022年10月15日~2023年1月21日の間にパリのギャラリーJean-Kenta Gauthierで行われた展覧会「The Submersion of Images」での展示では16,380分の会期であったため、2000年代初頭にホーヴィッツが撮影した16,380枚の写真が消去されたとインタヴューされた動画の中で説明していた。過去にはパリフォト内でも展示されるなど継続的にこの作品はスライドプロジェクションのシステムにて展示され、その度に多くの写真が消去されている。TARO NASUで鑑賞した作品はこれら消去されるイメージにホーヴィッツがつけた「ディスクリプション」とそのイメージの「メタデータ」(画像データのファイル名、撮影日、撮影時間)は消えゆく写真を説明したナレーションでもあり、イメージの消去後に残された「黒い灰」である。

この作品を観て思い出したことのひとつはヴィレム・フルッサー(Vilém Flusser, 1920-1991)がいう

伝統的な画像は現象を指し示すのに対して、テクノ画像は概念を指し示します

深川雅文訳、勁草書房、1999年、p. 14

ということであった。わたしたちはメディアを通して、世界をどう文化的なものとして捉えるかという「文化的コミュニケーションの発展」を遂げる中で、「伝統的な画像」からピクセルを抽出して「テクスト」を作り、応用科学のテクストのから「テクノ画像」を作り出した。この関係から、「テクノ画像」は「テクスト」を抽象化したメタコードであり、現実世界を三段階で抽象化していることになる。

テクストと写真(テクノ画像)

写真というメディアは新聞や雑誌というメディアとの関係から、長くテクストとの関係の中で機能してきたこともあり、テクストを通して、わたしたちは写真の世界を理解してきたとも言える。この辺りを批評的に作品化したのがトーマス・ルフの《Zeitungsfotos》という新聞の写真のシリーズであった。

@国立近代美術館 筆者撮影

《Zeitungsfotos》は常にテクスト(キャプション)と共犯関係にあった新聞の写真の文脈を脱臼させることで、画像自体が何を語るのかという点に焦点が当てられていた。イメージからキャプションが正確に想像できないということは、「イメージ/キャプション」という共犯関係には操作の入る余地があるということが示されていたとも言える。

さらにフルッサーは、著書『サブジェクトからプロジェクトへ』の中でゼロ次元の抽象へと行き着いてしまった文化的コミュニケーションの発展についてこう述べている。

抽象性をめざしてもう一歩脱却することは、もはやできない。ゼロ次元をさらに遡ることは、できない相談だから。だから、われわれは回り右をして、やはりゆっくりと、苦労しながら(生活世界の)具体性に立ち返る歩みを進めてゆくしかないのだ。

村上淳一訳、東京大学出版会、1996年、p. 19

「写真」は常に「テクスト」によって読み解かれながらアレゴリー的に機能してきたということでもあるが、近年の生成AIの登場によってこの文化的コミュニケーションにおける「テクスト」と「テクノ画像」の関係は変化をしようとしている。「呪文」などと呼ばれてもいるが、これまで三次元世界を二次元世界へと高次から低次へと平面化することだと思われていた写真はテクノロジーの発展により、一次元世界である「テクスト(スクリプト)」をもとに二次元世界である平面へと次元を逆流させることも可能になってきているのだ。二次元世界を三次元世界へと逆流させることは僕の博士論文のための紀要論文でもシャーロット・コットン(Charlotte Cotton 1970-)の著書『写真は魔術』の中の「写真の物質性」を分析することで書いてきた。

その意味では一次元世界は三次元世界まで文化的コミュニケーションを遡れるようになるとも言える。言語の重要性が増すとも思えるし、イメージと言語の関係、つまり文化的コミュニケーションに関わる問題は2020年代に入り大きな変化の時期を迎えようとしている。音声入力によってリアルタイムで生成される「LINEスタンプ」が作られるようなことがあれば、いよいよテクスト優位であった近代はおわり、イメージ優位なプログラムによる新たな魔術の世界になるのかもと思う。

「テクストとテクノ画像の関係」は非常に興味深い問題なのだ。ホービッツのこの作品はその「テクストとテクノ画像の関係」を仄めかす作品なのである。《The beach at night.》,《Footprints in the sand, impressions of the weight of unknown bodies.》,《A building that no longer exists.》,《Dusk somewhere.》,《The beach at night.》と作品名に使われているディスクリプションがどこまで、失われたテクノ画像のイメージを再生するのか?もしくは、それらが作り出す想像力というものがもたらすものがなんであるのか?そういったことを考えさせられる。「写真」そのものは作品の特性上、存在論的には「ない」。しかし、これは写真作品であり、言語的でコンセプチュアルだ。

また、ニューメディア化され、物理的な制約から解放され、身体を失ったイメージとわたしたちとの関係、つまり情報として生み出され続け、1点づつの意味や重さを失ってく「写真」が「消滅させる」ということが作品になることが批評的で、非常に興味深い。これは、変化するメディア、情報とわたしたちがどう付き合うかの問題だ。

生成AI時代の文化的コミュニケーションの発展

蛇足だと思ったが、試しに、画像生成AI「CLIP Guided Diffusion」によって画像を生成してみた。つまり、このディスクリプションが何を示そうとしているのか?を「CLIP Guided Diffusion」というプログラム、つまり「写真装置」を通して、再度「テクノ画像」へと戻してみようと思ったということだ。やってみて思った、あんまり意味がないなと。TARO NASUで白い壁の上にゴシック体とサンセリフ体で書かれたカッティングシートの文字がもたらした豊かさは、少なくともうちのiMac上では再現されていない。

「CLIP Guided Diffusion」にて筆者生成

「CLIP Guided Diffusion」にて筆者生成

「CLIP Guided Diffusion」にて筆者生成

「CLIP Guided Diffusion」にて筆者生成

「CLIP Guided Diffusion」にて筆者生成

当然、ホーヴィッツの「ディスクリプション」が「呪文」そのためのものではないからこその不完全さを伴うものでもあろうが、《The beach at night.》を3000語で記述されていたら、ここまで時間をかけてこの作品のことを考えていないだろう。写真はイメージを伴うため、現実世界の現象を写し出した「窓」のようなものとして捉えられてきた。現実や真実と近いものであると思われてきたのだ。でも、やはりそれはちがう。世界からの抽象段階は「テクノ画像」である「写真」は第三段階の抽象であり、第二段階の「テクスト」のほうが実はより世界に近いのだ。

まとめー現代写真研究者としての視点

ニューメディア化され、物理的な制約から解放され、身体を失ったイメージとわたしたちとの関係、つまり情報として生み出され続け、1点づつの意味や重さを失ってく「写真」が「消滅させる」ということが作品になることが批評的であり、「テクスト」と「テクノ画像」というわたしたちの文化的コミュニケーションの発展に関わる問題が作品の中心をなしている。

生成AIの登場した2020年代における「テクスト」と「テクノ画像」の問題を考える上で指標となる。

写真が「ない」にも関わらず、写真作品であるのに、極めて言語的でコンセプチュアールアートのアーティストの優れた身振りである。