2月18日-3月3日|とっとりとりどり 2023(前編)

「とっとりとりどり 2023」を彩る、出展者のみなさまをご紹介します。

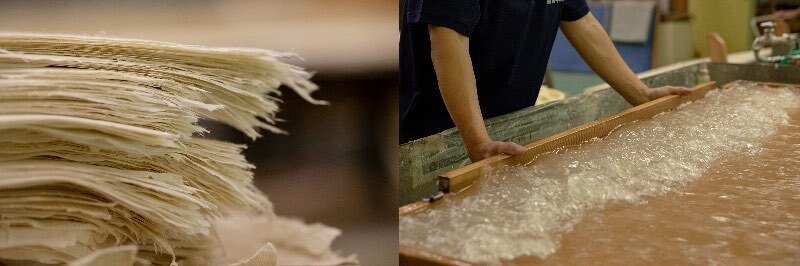

和紙工房 かみんぐさじ(因州和紙)

鳥取県東部・因幡の国で1200年以上に渡り生産されてきた因州和紙。日本で初めて伝統的工芸品に指定されたというこの和紙は、きめが細かく滑らかな筆運びから書道用紙として親しまれてきました。

今回ご紹介するのは、山々から流れる豊富な清流と、原料となる楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)など自然の恵みを受けて生まれた手漉き和紙。機械漉きにはない繊細な手触りと、因州和紙そのものが持つ温かみのあるしなやかな特徴を活かし、鳥取に縁のあるイラストレーター・西淑さん、当店ご近所の活版印刷所・りてん堂さんの協力を得て、オリジナルの懐紙を制作しました。本展が初のお披露目となります。

https://www.coming-saji.com

鳥取の民芸と手仕事

鳥取を訪れて驚いたのが、人々の暮らしと手仕事の距離の近さ。とりわけ焼き物は、ふだん使いの器を選びに窯元へ直接足を運ぶことも珍しくないそう。暮らしの中に民芸や手仕事が自然と溶け込んでいました。

㐂和伊(きわい)窯(陶器)

鳥取県八頭郡。窓の外に広がる自然が印象的なアトリエで作陶されるのは窯主の田原正文さん。真ん中に大きなストーブを携えた立派な小屋はご自身で建てられたのだそう。

なんと20年も!ヨガを続けてらっしゃるという田原さん。小屋の事や当店からほど近い百万遍に住んでらっしゃったときのこと、今まで歩んでこられた道のりを時々はにかみながら教えてくださいました。

きわい窯さんのきわい、とは今の土地の名だそうですが、伊の字はあえて本来の漢字ではなく、以前窯を開いていた土地の名から一字を名残として引き継ぎ使っておられるそうです。

今回ご紹介するのは、そんな田原さんのお人柄を映すような、うっすらと青みがかったようなぬくもりある白色が印象的な器たち。作業途中いつもあまった土で作るという可愛らしいお家シリーズもあわせてご紹介いたします。長年ヨガを続ける㐂和伊窯・田原さんのあたたかみのあるやさしい器や家の形をしたオブジェ。

https://www.pref.tottori.lg.jp/28665.htm

山根窯(陶器)

因州和紙の里として知られる緑深い青谷地区で、長年作陶を続ける山根窯・石原幸二さん。今回ご紹介するのは、安西水丸さんも大のお気に入りだったというスリップウェア。とろりとした深みのある飴色に、輝く黄土色や白の重厚なコントラスト。どんなお料理も大らかに受け止め魅力をぐっと引き出してくれる、柔らかくどっしりとした器です。

インドやアジア、アフリカなど異国の古いものや民芸がお好きだというご夫妻。旅先やお気に入りのお店で集めてこられた異国の調度品ともすんなり調和する、時代や国をも越えた懐の深い温かさもまた山根窯の器の魅力。ご夫妻の朗らかなお人柄にも、どこか通じるものを感じずにはいられませんでした。

https://www.pref.tottori.lg.jp/28665.htm

草縁(植物の糸・染め織り)

鳥取県の智頭町の伝統的建造物群保存地区・板井原集落。まるでタイムスリップをしたかような、自然のそのままの姿を残したその土地に、染織家・荒井よし子さんの染め織り工房があります。

苧麻(ちょま)とよばれる植物の繊維を引き出して糸をつくり、草木で染めて、それを織って布を作る、という沢山の手間と時間をかけてつくられる作品たち。築260年の古民家を少しずつ改修されたというその工房には、ずっと大切に使われてきたのであろう昔ながらの機織り機がありました。

以前は京都にお住まいだったという荒井さん。当時はなんと鴨川に自生している苧麻でも糸を紡いでらっしゃったそう!今回会場ではタペストリーや栞をご紹介いたします。文字通り植物からつくられる「自然布」の、しなやかで素朴な味わいをお楽しみください。

https://souen.nature-studio.com/index.html

MOCKATS(木工・曲げわっぱ)

私たちが一番最初に訪れた町・智頭は、面積の約93%を山林が占める杉の生産が盛んな地域。その昔、宿場町だったという趣ある歴史的な町並みと、若い方が多く移住され、ものづくりをされている姿が印象的な町でもありました。

そんな智頭で出会った若き木工職人・草刈庄一さん。草刈さんが主に手掛けるのは、家具や建材の製作が盛んな智頭では珍しい曲げわっぱ。代々大工の家系で小さなころからものづくりが身近にあったという草刈さんが、樹齢70~80年の木からわずかしか取れない材料を使い、杉の町・智頭で作る二種類の曲げわっぱをご紹介します。

https://www.mockats.com

鳥取刃物鍛冶(包丁)※受注生産

稀少な国産の砂鉄を使い、たたら製鉄で作られた良質な安来鋼を地金に、手打ちで鋳造した包丁。この技術を持つ職人は全国でわずか50名ほどとされ、その切れ味のよさだけでなく、持ちやすさや食材を切る音、切ったものを口に入れたときの舌触りなど五感を刺激する使い心地のよさ。細部にまでこだわりの光るつくりに料理愛好者からプロの料理人まで熱烈な愛用者多数。日本海の荒波を写した刃の波模様も力強く美しい、正真正銘の日本の包丁です。

約60種以上ある中から、今回は4種の包丁をご紹介。野趣に富んだ桜の枝の持ち手からご自分の手に馴染むものとお好みの刃の組み合わせをお選びいただき、受注生産にてオーダーをお受けします。

「顔が見えずとも、使う人のことをイメージしながら作りたい」という職人さんの要望を受け、当店スタッフが手の測定ほか、用途や普段のお仕事、お好きなことなどお尋ねさせていただきます。どうぞお時間に余裕を持って、リラックスしてお越しいただけると嬉しいです。

(受注をお受けできる本数に限りがあるため、ご希望のものをお選びいただけない可能性もございます。ご了承ください。)

https://cocorostore.jp/cat_artist/blacksmith/

鳥取の手仕事を今に伝える

COCOROSTORE

倉吉の伝統的な町並み広がる白壁土蔵群の一角で、鳥取の手仕事や技、つながりを伝えるお店「COCOROSTORE」さん。ここで私たちが出会った二種の人形をご紹介します。

https://cocorostore.jp

柳屋 YANAGIYA REPRODUCT(郷土玩具)

因幡に伝わる郷土玩具の復元・創作を手掛けてきた柳屋・初代考案の雛人形。めでたく喜ばしいことが末永く続くように「嘉久雛 / かくびな」と名付けられました。四角いフォルムにやさしい表情がどことなく朗らかな雰囲気。2014年に廃業され、一時は存続が危ぶまれましたが、柳屋さん監修の元、地元の木工工房や染色工房の協力を得て、COCOROSTOREさん発足のプロジェクト・YANAGIYA REPRODUCTが誕生。数々の郷土玩具が復刻されています。人から人へ、時を経て脈々と受け継がれていく手仕事です。

信夫工芸店(木工人形)

代々建具屋だったという信夫家が手掛ける木製の工芸品や郷土玩具。代を重ね、伝統を受け継ぎながら現代的なデザインを取り入れた新たな郷土玩具づくりに取り組まれています。素材には県内の杉や檜材を使用。十二支の特徴を捉えたモダンでかわいらしい「干支」シリーズより、因幡の白うさぎにちなみ、今年の干支でもあるうさぎをご紹介します。

山里料理 みたき園(山里料理)

鳥取・智頭の芦津渓の大自然に包まれた「みたき園」。滝の流れや川のせせらぎ、森の葉音が響く中、広大な敷地には放し飼いのチャボや原木栽培のしいたけが広がります。

食材を育て、あるいは野山に入り採るところから手を掛けた、素朴で滋味豊かな山里料理を囲炉裏のある茅葺きの屋内でいただくことができる、ここにしかない美しさのある場所。

訪れた人々が昔話のふるさとのように懐かしく感じるのは、女将さんをはじめ、ここで働く人たちのあたたかなもてなしがあってこそ。足元の小さな花を愛でるように、ひとつひとつ心を込めた手仕事が訪れる人を迎えます。

物販では、手仕込みのお味噌や麹の調味料、石臼挽きのきな粉、干し大根やおだしのセットなどをご用意いただきます。26日には特別にお餅の販売と当店コテージでお料理のWSの開催も。

自然豊かな心温まる場所・みたき園。物販やWSを通して、ふるさとのなつかしさを多くの方に感じていただければと思います。

https://ashidumitakien.jp

木のえほん(書籍)

本の板には鳥取県智頭町の特産「智頭杉」、背表紙に鳥取県東部の伝統工芸品「因州和紙」を要にして製本された「木のえほん」。一枚一枚丁寧に切り抜かれた厚さ7ミリの木のページには、鳥取の手仕事が詰まっています。

現在6巻まで刊行されている本シリーズは、鳥取ゆかりの農産品や神話のキャラクターたちが鳥取の豊かな自然を駆け巡り、観る人の想像を膨らませる内容。会場では、6巻まで木箱入りの1〜5巻セットをご紹介いたします。

是非手に取って、柔らかな触り心地や木の香りを感じてみてください。

https://kinoehon.base.shop/

藤田和俊(写真)/株式会社TSP(印刷)

今回訪問させていただいた中でも、とくに多くの作り手の方と出会った智頭の町。WEBメディア「脈脈」は、鳥取を拠点に活動する写真家・藤田和俊さんを中心に、この町とここで暮らす人々の魅力を伝えるメディアです。今回の展示では、藤田さんが撮影された鳥取の美しい景色や出展者さんの写真を因州和紙に印刷し、会場で展示します。鳥取の和紙で見る、鳥取の景色と人、その営み。和紙ならではの風合いもともにお楽しみください。

https://bokura.style

https://myaku-myaku.com

http://www.t-s-p.jp

三田道具店(装花)

和紙の原料の一種・三椏(みつまた)は、主に野山に自生・群生する植物。春先になると、その名の通り三つにわかれた枝先に黄色や赤の小さな花を咲かせ、私たちを楽しませてくれます。

今回、三椏とその和紙をより身近に感じていただければと、当店の展示で何度もお世話になっている三田道具店さんに会場の装花をお願いしました。春先にかけ、小さな花を咲かせる枝ぶりの見事な姿も合わせてご覧ください。

https://www.instagram.com/mita.douguten/

とっとりとりどり 2023

2023年2月18日(土)- 3月3日(金)

※最終日は14時まで

恵文社一乗寺店 生活館ミニギャラリー

とっとりとりどり 2023

ワークショップ at コテージ

2023年2月23日(木・祝)- 26日(日)

恵文社一乗寺店 コテージ

(岡本・藤林)

参考書籍・HP

『鳥取が好きだ。水丸の鳥取民芸案内』安西水丸(河出書房新社)

吉田璋也の世界

Google Arts & Culture - 鳥取県の民藝 風土に根ざす、引き継がれる「用の美」のこころ

とっとりの手仕事 @tottori_teshigoto

脈脈 ちづのひと、ちづのくらし @myakumyaku88

とりのひと @_tori_no_hito

写真提供

藤田和俊:鳥取県・草縁・MOCKATS・鳥取刃物鍛冶・みたき園・木のえほん

長谷裕太郎:和紙工房 かみんぐさじ

協力

鳥取県庁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?