地方のまちづくりの鍵を握る、子どもの外遊び環境。

閉校になる都農高校跡地の企画を進めていく中で、子育て世代の町民に意見を聴くと、町内に子どもを連れて行ける公園がないという意見が多いです。

都農町に移住して8ヶ月経ちますが、平日、休日問わず外で遊んでいる子どもを見かけることはごくまれ!町の活気に影響するよな〜と実感中。

東京にいると、地方は自然豊かなので、公園や外遊びの場がたくさんある、と先入観を持ちがち。空地としての面積は広いのですが、子どもの外遊びを考え、工夫された公園が少ないと実感。

1. 減少傾向にある外遊び

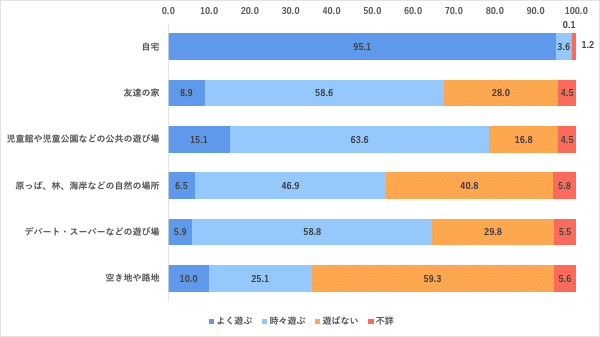

5歳6ヶ月の子どもをもつ親子38,535名に普段の遊び場に関して調査した統計を確認しました。

(第6回21世紀出生児縦断調査結果の概況/厚生労働省/平成19年をイツノマが編集)

95.1%が自宅での遊び。

時々遊ぶ場所としては、児童館や児童公園などの公共の遊び場が63.6%

原っぱ、林、海岸などの自然の場所が53.4%など、外遊びに関する項目。

メインの遊び場は自宅や友達の家などの室内になっっていますが、その要因として、外遊びに対するネガティブな要因がある事が考えられます。

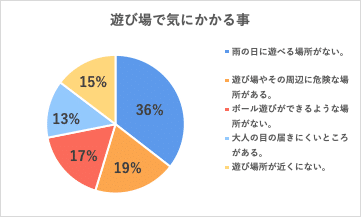

同アンケートにて、遊び場に対する気がかりな点を集計してみました。

「遊び場やその周辺に危険な場所がある」19%

「ボール遊びができるような場所がない」17%

と公園の環境に対する意見が多くみることができます。

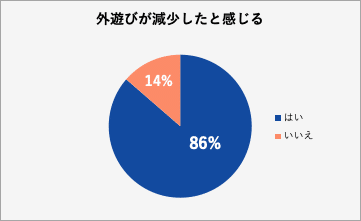

また、外遊びとスポーツの取り組みに関するアンケートの集計においては外遊びの減少に関して以下の結果となった。

子供の「外遊び」と「スポーツ」の取り組みに関するアンケート調査/主に幼児から小学生の子供がいる保護者389名/一般社団法人bb project/2018年

2. 遊びもステイホーム?

外遊び減少の理由としては以下の回答が挙げられています。

「テレビ・ゲームなど室内遊びの時間が増えた。」58.8%

「習い事に行く機会が増えた。」50.1%

「近所の道端などで遊ぶことが減った」45.8%

「公園のルールが厳しい」37.5%

半数以上の保護者が「テレビ・ゲームなどの室内遊びの時間が増えた」と回答していますが、最近ではYouTubeも加わり、室内遊び時間がさらに増えていることが予想されます。

「習い事に行く機会が増えた」のは、早期教育に熱心な保護者が増える中で習い事の低年齢化が生じていることもあると想定されます。

「近所の道ばたなど遊ぶ場所が減った」ことは、個人的に興味深い結果結果です。ゲームをはじめとする室内遊びが増えたからか、学習塾や習いことで忙しいからか、あるいは遊び方の変化からか。

そして「ボール遊び禁止」「大きな声を出さない」等、近隣住民を配慮した禁止看板が増えたこと、安全面を重視して魅力的な遊具が撤去されること等、「公園のルールが厳しい」ことは外遊びの魅力を低下させ、子ども自身が “外遊びを選択しない” 一つの要因となっていると思われます。

このあたりに、まちづくり、自治体ができることのヒントがあるように思います。

3. 公園は増えても利用者が減る?

来場者数と公園数の変化を見ると、公園数は2001年の83,021箇所から2016年108,128箇所と15年間で約130%と増加傾向にあります。数は増えてる。

一方、来場者数は2001年93,473万人をピークに2013年に87,321万人と、6.6%減少しています。

都市公園データベース都道府県別の都市公園等の箇所数の推移/国土交通省平成31年自然公園利用者数推移/環境省平成29年をもとにイツノマ作成

次に、遊具の数の変動と公園の設置数を比較してみました。

都市公園における遊具等の安全管理に関する調査の集計/国土交通省概要についてをイツノマ編集

緩やかではあるものの、公園内の遊具数が減少しています。

経年劣化や、危険な遊具の撤廃などが想定されますが、公園の使われ方が変わってきているとも考えられます。

要は面白くないんでしょうね。。公園が。

都農町のデータだけ見てると、公園の面積は国内平均値と同等程度の面積数の公園があるものの、サッカー場や球場など既存の運動をする運動公園が町内の公園面積の8割を占めている状況です。

スポーツはできるけど遊ぶところはない、という全国よくあるケース。

面積などのデータだけ見てると見誤りがちなところ。

4. 子どもが自由に外で遊べる環境づくり

以上の通り、子どもの外遊びは減っていること、そして公園は増えても利用者は減っていることから、まちづくりでできることとして、子どもが自由に外で遊べる、行きたくなる魅力的な公園をつくっていくことが考えられます。

公園というとどうしても、植栽や芝生などの自然環境と、柵やガードレールなどの安全環境の整備が優先されがち(大切だけど)で、肝心の使われ方まで考えられていない印象があります。逆に、これはしてはいけない、という禁止事項の看板の方が目立つ感じ。

子どもが自由に自分の責任で遊べる仕組みを実現している公園として、デンマークで始まったプレーパーク(冒険遊び場)があります。

プレーパークは1943年にデンマークで始まり、ロンドン、ベルリンなど世界で展開されている遊び場です。

廃材や自然の素材(水・火・土・木)、道具・工具を使い、子ども自身があそびを生み出すだけでなく、あそび空間を作り変えていくことができ、様々な興味や関心を最大限に受け止めるための遊び場です。

上下関係がない、斜めの関係で、大人も子どもと一緒に楽しむことができるのも大きな特徴です。

プレイワーカーという専門職を配置(イギリスでは国家資格) 。安全管理と遊び環境を整えながら、人と人、家族と家族をつなぐハブ的存在です。

日本におけるプレーパークは、日本冒険遊び場づくり協会がデータをまとめています。

常設の冒険遊び場は約20箇所、既存の公園などを使った定期開催の冒険遊び場活動団体は400を超えています(日本冒険遊び場づくり協会:2017年現在)

都道府県別で見ると、東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏に157箇所で全国の約半数を占めています。

もちろん、人口が多いということは前提なのですが、地方よりも都心の方が、実は子どもたちにとっては自由に外遊びができる環境が多いという反転現象もあるように思います。

冒険遊び場に限らず、子どもが自由に外で遊べる環境づくりは、地方自治体にとって、自然環境としては十分にあるので、あとは、プレイリーダーをはじめとする人材誘致への投資が必要なのだと思います。

最後に、地方のまちづくりを推進する立場として、もはやこれ以上の商業施設はそれほどニーズは高くなく、子育て世代の移住・定住促進という経済効果を鑑みると、子どもの外遊び環境の整備にもっと積極的に投資をしていくのは得策なのではないかと思います。

まずは都農町から!

(データ作成・分析:イツノマ総研 渡邉涼太)

(協力:NPO法人PLAY TANK)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?