画期的なアイデアのつくり方【発明原理を使った問題解決の方法】

「良い解決アイデアが出せない」「問題解決に行き詰まる」といった困りごとはありませんか?

こんな困りごとを解決する方法があります。

発明原理を使って問題を解決する方法です。

「発明原理を使った問題解決プロセス」と呼んでいます。

問題解決の行き詰まりをブレークスルーする(打ち破る)ことで、画期的なアイデアを生み出すための問題解決プロセスです。

この問題解決プロセスによる画期的なアイデアのつくり方を解説します。

問題解決は、とてもワクワクして楽しい作業です。

そのことを知って(体験して)いただくために、ドラマチック(劇的)な展開で進めていきたいと思います。

この記事の「問題解決プロセス」は、私(作者)のコンサルティングで実際に使用している方法です。

クライアント企業様の「研究開発での問題解決」や「商品企画でのアイデア発想」で、この方法を使ってさまざまなアイデアづくりを支援してきました。

この記事についてのご不明点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。無料で回答させていただきます。

ご質問方法は、記事の最後の方に記載しています。

画期的なアイデアのつくり方

画期的なアイデアとは、どのようなアイデアでしょうか?

この記事では、次のように定義したいと思います。

画期的なアイデア:それまでになかった発想でつくられた、とても優れたアイデア

そのようなアイデアはつくるためには、どうすればよいでしょうか?

アイデアのつくり方の基本は組み合わせです。

既存のものを組み合わせて、新しい価値を生み出すアイデアを考えます。

既存のもの(それまでにあるもの)を使って、新しいもの(それまでになかったもの)を生み出します。

そのためのポイントは「組み合わせ方(組み合わせる方法)」にあります。

「組み合わせるもの」は既存のものであっても、「組み合わせ方」が新しい方法であれば、新しいものをつくることができます。

「既存のもの」どうしに対する画期的な組み合わせ方を考え出すことで、画期的なアイデアを生み出すことができます。

では、どうすれば「画期的な組み合わせ方を考え出す」ことができるでしょうか?

そのために、発明原理という有効なツールを使うことができます。

「40の発明原理」は、膨大な特許の調査・分析によりつくられた問題解決のパターン集です。あらゆる問題解決のパターンが収められています。(参考文献1、2)

※「40の発明原理」について詳しくは、関連記事(記事の最後にあります)から次の記事をご覧ください。

・問題の解決アイデアを考えるガイド【40の発明原理】

組み合わせでは、異なるものどうしを組み合わせます。組み合わせをうまく行うためには、「異なるもの」どうしを調和させる必要があります。

調和とは「全体(両方)がつり合っていて対立がない」ことです。発明原理は、対立(矛盾)を解決するためにつくられました。

発明原理を使えば、対立のない「調和のとれた組み合わせ方」を考えることができます。

発明原理を使った問題解決プロセスでは、発明原理を使って画期的な組み合わせ方を考えます。

「発明原理を使った問題解決プロセス」には、次の7つのステップがあります。

7つのステップを順に進めていきます。

このプロセスの最大の特徴は、ステップ7の組み合わせです。

ステップ7が、問題解決のクライマックスになります。このステップで、画期的な組み合わせ方を考え、理想解をつくります。

2番目の特徴は、ステップ4の対立の定義です。このステップで対立の本質を言語化します。

「対立の本質」を言語化することで、問題解決に行き詰まる原因を明確にします。

続くステップ5で、対立を分離します。対立を分離することで、問題解決の糸口を見つけることができます。

その糸口を使って、ステップ7で組み合わせを行います。画期的な組み合わせ方により理想解をつくります。

まとめると、次のようになります。

解決が不可能に見える対立に対して、解決の糸口を見つける

その糸口を使って、大胆な発想で解決アイデアを考える

このような流れで問題解決を行うと、とてもワクワクして楽しいです。

そのようなワクワク感を楽しんでいただくために、ドラマチック(劇的)な展開で進めていきたいと思います。

ドラマチックな展開

問題解決プロセスの「ステップ1~7」を、ドラマのセリフにしてみます。

ステップ1、2:「私たちは、この問題を解決することができるのか?」(課題提示)

ステップ3、4:「この問題(の対立)は、解決不可能だ!」(絶望感)

ステップ5,6:「分離すれば解決できるかもしれない」(希望)

ステップ7:「画期的な組み合わせ方を見つけた!」(確信)

こんな感じで問題解決を進めることができれば、楽しいと思いませんか?

解決不可能に思えた問題に対して、新たな気づきが得られることで、希望が見えてきます。

そして、画期的な組み合わせ方を発見することで、希望が確信に変わります。

このようなワクワクする展開を、問題解決プロセスで楽しむことができます。

良いアイデアを考えるコツは、アイデア発想を楽しむことです。問題解決を楽しく行えば、良い解決アイデアを考えることができます。

問題解決を楽しく行うためには、「問題解決の行き詰まり」をブレークスルーする(打ち破る)必要があります。

次に「問題解決に行き詰まる理由」を考えましょう。

問題解決に行き詰まる理由

なぜ、問題解決に行き詰まることがあるのでしょうか?

問題の原因が分からないからでしょうか?

原因がわからないことが、行き詰まりの理由になることもあります。

しかし、もっと大きな障害があります。

「問題の原因が分かっていても、解決することができない」という状況です。次のような状況です。

問題を解決するために、問題を分析しました。それで、問題の原因がわかりました。(ここまでは順調です)

しかし、その原因に対して改善策を行うと、副作用が発生することがわかりました。

その副作用による弊害が大きいこともわかりました。そうすると、改善策の実施は逆効果になります。

その結果、問題解決は行き詰まりの状況になってしまいました。

これが、問題解決に行き詰まる理由です。

逆転の発想でブレークスルー

「問題の原因に対する改善策を行うと、副作用が発生して逆効果になる」

このような行き詰まりが生じると、どうしようもないように思えます。そのため問題は解決できず、ずっとそのままになることがあります。

それで「今までずっと解決できなかった問題が存在する」という状況が生じます。

このような状況が生じても、逆転の発想でブレークスルーする(打ち破る)ことができます。次のような「逆転の発想」です。

問題の解決が難しいほど、その問題を解決したときの効果は大きくなる

その解決策は画期的なアイデアになる

「問題の原因に対する改善策を行うと、副作用が発生して逆効果になる」という行き詰まりの状況を、チャンス(機会)にすることができます。

「今までずっと解決できなかった問題が存在する」ことは、画期的なアイデアを生み出す機会ともいえます。

専門家でも(長い間)解決できなかった問題を解決できれば、効果の大きい画期的なアイデアになります。

「解決が難しい問題を避けるのではなく、それを画期的なアイデアを生み出すためのリソース(資源)にする」という積極的な考え方が大切です。

発明原理を使った問題解決プロセスは、それまで解決できなかった問題を解決し、画期的なアイデアを生み出すためのプロセスです。

そのプロセスを見ていきましょう。

発明原理を使った問題解決プロセス

このプロセスは7つのステップで進めます。

次の【問題】を使って、問題解決プロセスを進めていきます。

【問題】

ある製品の部品の強度が不足している。(ある製品を製品A、その部品を部品Aとします)

ステップ1:問題の設定

ステップ1では、解決すべき問題を決めます。

解決すべき問題を決めることを問題の設定と呼びます。

「何が問題なのか?」「解決すべき問題は何か?」を決めることは、問題解決では重要なステップです。

しかし本記事のテーマは「解決アイデアをつくること」ですので、「問題の設定」の詳しい説明は省かせていただきます。

ステップ2:問題の分析

ステップ2では問題を分析して、問題の原因を見つけます。

問題分析の方法として、なぜなぜ分析を行います。

【注記】

TRIZ(発明問題の解決理論)の問題分析には、機能分析があります。「複数の部品を持つ製品」、つまり「複数の構成要素を持つシステム」を分析するときに効果的な分析方法です。

(注記おわり)

なぜなぜ分析は、問題に対して「なぜ?→なぜ?」を繰り返すことで、より本質的な原因を見つける方法です。

【問題】(部品Aの強度が不足している)に対して、なぜなぜ分析を行うと次のようになります。

なぜ?(1回目):「部品Aの強度が不足している」のはなぜ?

「荷重による応力が高い」から

※ 応力:物体が外から力を受けた時、物体の内部に発生する力

なぜ?(2回目):「荷重による応力が高い」のはなぜ?

「部品Aの厚みが薄い」から

なぜ?(3回目):「部品Aの厚みが薄い」のはなぜ?

「その厚みで設計した」から

「なぜ?(3回目)」の回答は、設計上の都合になります。

そのため本質的な原因には、「なぜ?(2回目)」の回答の「部品Aの厚みが薄い」が相当するといえます。

「本質的な原因」を要因と呼びます。それで次のようになります。

部品Aの強度が不足している要因1:部品Aの厚みが薄い

問題の要因は1つとは限りませんので、ここでは「要因1」としました。

なぜなぜ分析は、次の図のように横方向にも展開できます。

ここでも「なぜ?なぜ?」を繰り返して、別の要因を探ります。

なぜ?(1回目):「部品Aの強度が不足している」のはなぜ?

「材料の強度が不足している」から

なぜ?(2回目):「材料の強度が不足している」のはなぜ?

「その材料で設計した」から

ここでは「なぜ?(2回目)」の回答が、設計上の都合になりました。

要因としては、「なぜ?(1回目)」の回答の「材料の強度が不足している」が相当するといえます。それで次のようになります。

部品Aの強度が不足している要因2:材料の強度が不足している

問題の分析結果は、次の通りです。

【要因】

部品Aの強度が不足している要因1:部品Aの厚みが薄い

部品Aの強度が不足している要因2:材料の強度が不足している

部品Aの「厚み」「材料の強度」を、部品Aの属性と呼びます。

属性とは「その物が持っているさまざまな性質」のことです。「長さ・重さ・硬さ・色など」さまざまなものがあります。

部品Aの属性として「厚み」「材料の強度」を取り上げました。

ここでは問題の要因を「厚みが薄い」「材料の強度が不足している」といったように「属性の大きさの程度」で表しています。

ポイントは「属性の大きさを、数値を使って定量的に示していない」ことです。

要因を「数値を使って定量的に示す」ことは難しい場合があります。

それに比べて、要因を「属性の大きさの程度」で示すことは、比較的に容易といえます。

例えば、「具体的な数値は不明だが、小さいとはいえる」といった場合には、「属性の大きさの程度」で示すことは容易になります。

要因を「属性の大きさの程度」で示すことには、さらに別のメリットもあります。

次のステップで、要因の改善策を考えることも容易にしてくれます。

ステップ3:改善策と副作用

ステップ3では、要因の改善策と副作用を考えます。

ステップ2で、要因を「属性の大きさの程度」で表しておくと、要因の改善策を考えることが容易になります。

基本的には「属性の大きさの程度」をひっくり返した(逆にした)内容が、改善策になるからです。

具体的に説明します。問題の【要因】は次の通りでした。

【要因】

部品Aの強度が不足している要因1:部品Aの厚みが薄い

部品Aの強度が不足している要因2:材料の強度が不足している

要因1と要因2での「属性の大きさの程度」をひっくり返して(逆にして)、改善策をつくると次のようになります。

【改善策】

要因1の改善策(改善策1):部品Aの厚みを増やす

要因2の改善策(改善策2):材料の強度を高くする

改善策1では、要因1の「厚みが薄い」をひっくり返して、「厚みを増やす」という改善策をつくりました。

改善策2では、要因2の「強度が不足している」をひっくり返して「強度を高くする」という改善策をつくりました。

このように、要因を「属性の大きさの程度」で表しておくと、要因の改善策をつくることが容易になります。

次に、それぞれの改善策の副作用を考えます。

もし副作用が全くなければ、問題は解決できたことになります。

このような状況になればラッキーといえます。しかし現実的には、ほとんどの場合に副作用が発生します。

(この辺りから、「ピンチを迎える」といったドラマチックな展開になっていきます)

改善策1「部品Aの厚みを増やす」に対しては、次のような副作用が考えられます。

厚みを増やすと、部品Aの重量が増加する(副作用1)

【注記】

改善策1の副作用としては「他の部品に干渉する(接触する、影響を与えるなど)」という点も考えられますが、説明を簡単にするために、ここでは「重量が増加する」点だけを取り上げます。

(注記おわり)

改善策2で「材料の強度を高くする」ためは、「材料(材質)を変更する」必要が出てきます。

そうすると次のような副作用が考えられます。

材料(材質)を変更すると、部品Aのコストが高くなる(副作用2)

また、使用実績のない材料に変更する場合は、強度面以外のさまざまな確認を行う必要も出てきます。(見栄え、触感など)この点もコストアップにつながる可能性があります。

副作用を整理すると次のようになります。

【副作用】

副作用1:厚みを増やすと、部品Aの重量が増加する

副作用2:材料を変更すると、部品Aのコストが高くなる

副作用1により、製品Aが重くなってしまうと、商品価値が下がってしまいます。

副作用2により、製品Aの価格が高くなってしまうと、競争力が低下します。

これらの理由により、それぞれの改善策を実施することができません。その結果、問題解決に行き詰まってしまうことになります。

このような行き詰まりの理由を、一言で表すと、次のような対立の発生によるものといえます。

【対立】

対立1:「強度アップ」対「重量増加」

対立2:「強度アップ」対「コスト増加」

対立1や対立2の発生が、問題の解決を妨げます。その結果、専門家でも解決が難しい問題になってしまうことがあります。

「発明原理を使った問題解決プロセス」では、問題解決の行き詰まりをブレークスルーします。

そのために次のステップ4で、対立の本質を考えます。

このプロセスの最大の特徴は、ステップ7の「組み合わせ」ですが、2番目の特徴は、ステップ4の「対立の本質」です。

ステップ4は、プロセス全体(7ステップ)の中央になります。

そして中央のステップ4を越えると、ドラマが急展開していきます。

ステップ4:対立の定義

ステップ4では、対立の本質を言語化します。言語化することで、対立の本質を明確にします。

「対立の本質」を正しく言語化すれば、解決の道筋が見えてきます。

解決不可能に思えた問題に対して、新たな気づきが得られることで希望が見えてきます。(ドラマ的に表現しました)

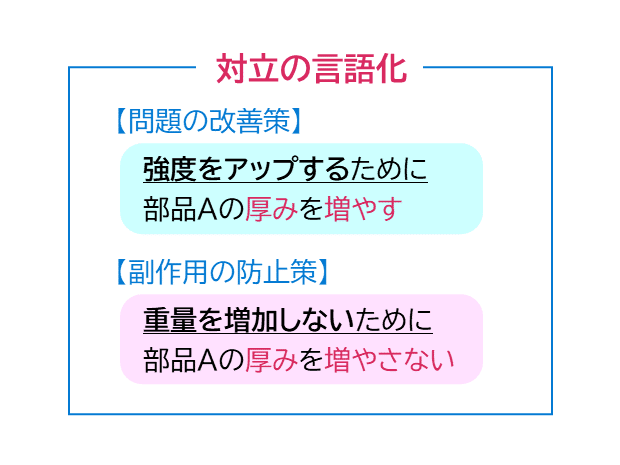

対立を言語化するために、次の「対立の言語化フォーム(書式)」を使います。

【問題の改善策】

〇〇するために、構成要素Aの属性X を~する(例:大きくする)

【副作用の防止策】

××するために、構成要素Aの属性Xを反~する(例:小さくする)

フォーム中の用語を説明します。

構成要素Aとは「問題を持つもの(要素)」のことです。今回の問題では、「構成要素A」は部品Aになります。

構成要素A:部品A

属性Xとは、問題の要因となる属性です。今回は、「属性X」は(部品Aの)厚みになります。

属性X:厚み

【注記】

ステップ3では、「2つの対立」を考えました。そのため属性Xについても、「属性X1(厚み)」と「属性X2(材質)」を考える必要があります。

説明をシンプルにするために、属性Xとしては「厚み」だけを取り上げています。以降の説明も、属性Xは「厚み」だけで進めていきます。

(注記おわり)

フォーム(書式)に従って「対立を言語化する」と、次のようになります。

【問題の改善策】

強度をアップするために、部品Aの厚みを増やす

【副作用の防止策】

重量を増加しないために、部品Aの厚みを増やさない

このように言語化すると、【問題の改善策】の「部品Aの厚みを増やす」と、【副作用の防止策】の「部品Aの厚みを増やさない」では、真逆の要求になっていることが明確になります。

この「真逆の要求」が同時に生じることが、対立の本質です。

「真逆の要求」の対立をシンプルに表現すると、次のようになります。

部品Aの厚みは増やすべきであるが、増やさないべきである

このような対立を物理的矛盾と呼びます。

物理的矛盾とは、「あるもの(構成要素)の1つの属性に対して、真逆の要求が同時にある」という矛盾です。

図4では、部品A(あるもの)の厚み(1つの属性)に対して、「増やすべきであるが、増やさないべきである」という物理的矛盾が生じています。

物理的矛盾は、「大きく、かつ、小さく」「長く、かつ、短く」といった真逆の要求が同時に存在する矛盾です。

そのため、物理的矛盾は解決が不可能に見えます。対立の本質は、この物理的矛盾が生じることにあります。

「物理的矛盾の発生」が、問題解決に行き詰まる本当の理由です。

ついに「問題解決に行き詰まる真の理由」を見つけました。物理的矛盾を見つけた時点が、問題解決の底(ピーク)になります。

そして、ここから逆転劇が始まります。

物理的矛盾は、解決が不可能に見えます。でも、その物理的矛盾を解決することができれば、それは画期的なアイデアになります。

この「逆転の発想」を具現化していきましょう。

物理的矛盾を解決するために「対立の言語化」は効果的です。「対立の言語化」により、解決への道筋が見えてきます。

図5(対立の言語化)では、「部品Aの厚みを増やす」対「部品Aの厚みを増やさない」の物理的矛盾に対して、下線部分の「強度をアップするために」と「重量を増加しないために」を追記した形になっています。

「強度をアップするために」と「重量を増加しないために」という異なる要求を明確にすることで、解決への道筋が見えてきます。

このように「対立の言語化」を明確に行った時点で、実は解決策の半分程度は出来上がったことになるのです。

(詳しくは後述します)

次は、対立を解決するために、対立を分離します。

ステップ5:対立の分離

対立の本質は「物理的矛盾が存在すること」なので、そのままでは解決することはできません。

そのためステップ5では、対立を分離する方法を考えます。

実際には、対立する異なる要求を同時に満たすことはできませんので、それぞれを分離します。

次の3つの切り口から分離することを考えます。(参考文献3~6)

空間で分離する

時間で分離する

条件で分離する

対立する異なる要求に対して、次のように質問します。

本当に同時に要求されているか?

あらゆる時間(時間帯)で同時に要求されているか?

答えがYesの場合は、「1.空間で分離する」ことを考えます。

答えがNoの場合は、「2.時間で分離する」ことを考えます。

答えがYesかNoかをはっきりと答えられない(迷う)場合は、「3.条件で分離する」ことを考えます。

前のステップ4で言語化した次の対立について、質問の答えを考えましょう。

対立する異なる要求である【問題の改善策】と【副作用の防止策】に対して、次の質問を考えます。

本当に同時に要求されているか?

あらゆる時間(時間帯)で同時に要求されているか?

「問題の改善策」と「副作用の防止策」は、あらゆる時間で同時に要求されているといえます。

質問の答えがYesになりますので、「1.空間で分離する」ことを考えます。

【注記】

その製品を使っていない時に「強度アップの必要なし」や「重量増加OK」になる製品もあるでしょう。そのような製品では、質問の答えがNoになるといえます。

説明を複雑にしないために、ここでは「あらゆる時間で同時に要求されている」ケースを取り上げます。

(注記おわり)

分離する方法が決まりました。次は、それぞれの個別解を考えましょう。

ステップ6:個別解

ステップ6では、分離した状態での個別解をつくります。

「分離した状態」というように完了形で表記していますが、この時点では、実際に分離できたわけではありません。

しかし、ステップ6で個別解を考えるときのコツは、分離できたことを前提に考えることです。

アイデアを考えるポイントは、その実現性(できる/できない)は気にしないことです。

実現性を気にすると、思考に制限がかかってしまいます。「できる/できない」を気にせずに、大胆に発想することが大切です。

分離できたとして、それぞれの部分最適のアイデアを考えます。互いに「相手のことは気にしない」で大胆に考えると効果的です。

※「相手のことを考える(調和させる)」ことは、後のステップ7で行います。

次の【問題の改善策】と【副作用の防止策】を、空間分離できたとして別々に考えます。

(分離できたとして)別々に考えると、それぞれの個別解をつくることは、比較的に容易といえます。

この問題では、それぞれの個別解は次のようにシンプルなアイデアになります。

【個別解】

個別解A:部品Aのある部分の厚みを増やす

個別解B:部品Aの別の部分の厚みは増やさない

上記の個別解では「ある部分」や「別の部分」というように、抽象的な表現が含まれています。

ステップ6の時点では「抽象的な表現のまま」でも構いません。その場合はステップ7で、抽象的な部分を具体的にします。

この問題解決プロセスでは「その時点で不明確なものは、後のステップで明確にする」という考え方で進めていきます。

このように「抽象的なアイデア→具体的なアイデア」への移行を、ステップにわけて徐々に進めていくことが、この問題解決プロセスの特徴です。

それぞれの個別解ができあがりました。「個別解の作成は簡単だ」と思われたかもしれません。

これは「対立の言語化」を明確に行ったことの効果といえます。異なる要求を明確にすることで、解決への道筋が見えてきたためです。

「対立の言語化を明確に行った時点で、解決策の半分程度は出来上がったことになる」と述べた理由がここにあります。

しかし、個別解Aと個別解Bは、まだ部分最適のアイデアです。

最後に、それらを組み合わせて全体最適のアイデアをつくります。

ステップ7:組み合わせ

「ドラマチックな展開」のところで、問題解決プロセスのステップを、次のようにドラマのセリフにしました。

ステップ1、2:「私たちは、この問題を解決することができるのか?」(課題提示)

ステップ3、4:「この問題(の対立)は、解決不可能だ!」(絶望感)

ステップ5,6:「分離すれば解決できるかもしれない」(希望)

ステップ7:「画期的な組み合わせ方を見つけた!」(確信)

ステップ3,4で言語化した対立には物理的矛盾が含まれていて、解決不可能に見えました。

ステップ5,6では、「分離すれば解決できるかもしれない」という希望を持って、2つの個別解をつくりました。

最後のステップ7は、問題解決プロセスのクライマックスです。画期的な組み合わせ方を考え、理想解をつくります。

ステップ7では、発明原理を使って個別解の組み合わせ方を考えます。

「部分最適のアイデアである個別解」を組み合わせて、「全体最適のアイデアとなる理想解」を考えます。

個別解Aと個別解Bは「部分最適なアイデア」なので、それぞれの主張が異なります。「全体最適なアイデア」にするためには、それぞれを調和させる必要があります。

調和とは「全体(両方)がつり合っていて、対立がない」ことです。

発明原理は、対立(矛盾)を解決するためにつくられました。発明原理は、個別解を「組み合わせて調和させる」うえで、強力なガイドになってくれます。

※「40の発明原理」の解説記事を、発明原理01から順に投稿しています。

(マガジンの【発明原理コレクション】をご覧ください)

発明原理は全部で40です。ガイドはありがたい存在ですが、「40人のガイドさん」が一斉に登場すると大変です。それぞれに適した場面で登場してもらえると助かります。

次の表は、「空間/時間/条件」での組み合わせに使える発明原理のリストです。(参考文献3~6)

ステップ5(対立の分離)では、対立を次の1~3のどれかの方法で分離します。

空間で分離する

時間で分離する

条件で分離する

その分離方法に合わせて「組み合わせに使う発明原理」を、上記の表2から選びます。

例えば、ステップ5で「空間で分離」した場合は、表2の空間のところから発明原理を選びます。

【注記】

「空間/時間/条件」での組み合わせにおいては、それぞれの項目のところにある発明原理しか使えないということではありません。

発明原理の応用範囲は広く、「リストにない発明原理」を使って組み合わせを考えることもできます。

表2は、「空間/時間/条件」での組み合わせに使う発明原理を絞り込むために使うと効果的です。

(注記おわり)

ステップ5では「空間で分離」しました。そのため『「空間/時間/条件」での組み合わせに使える発明原理のリスト』から空間のところの発明原理を使います。

「空間での組み合わせに使える発明原理」の中から03 局所性を使います。

発明原理でアイデアを考えるときは、サブ原理を使うと効果的です。

「発明原理03 局所性」のサブ原理は4つあります。

サブ原理A:非均一にする

サブ原理B:周囲を非均一にする

サブ原理C:ある部分を最適にする

サブ原理D:異なる機能を持たせる

サブ原理Aでは、均一なものを非均一にします。改善したい対象物(部品A)に均一な部分があれば、それを非均一にすることを考えます。

この考え方を、「個別解Aと個別解Bの組み合わせ」に応用してみましょう。

個別解A:部品Aのある部分の厚みを増やす

個別解B:部品Aの別の部分の厚みは増やさない

個別解での「ある部分」と「別の部分」について、具体的に考えます。

部品に荷重がかかったときに、部品の構造(形)によって、応力が高くなる部分と、低くなる部分ができます。そのため、応力の分布(広がり)は非均一になります。

※ 応力:物体が外から力を受けた時、物体の内部に発生する力

応力の非均一(高い/低い)に合わせて、部品の厚みを非均一にすることができます。

個別解Aの「ある部分」を応力の高い部分とし、個別解Bの「別の部分」を応力の低い部分にします。

それで、個別解Aと個別解Bの組み合わせアイデアを、次のようにすることができます。

【組み合わせアイデア】

部品Aの「応力の高い部分」は厚みを増やし、「応力の低い部分」は厚みを増やさない

「組み合わせアイデア」を、他のサブ原理の観点から考えてみましょう。

サブ原理C「ある部分を最適にする」を使います。「条件に合わせて、ある部分を最適にする」という考え方です。

「組み合わせアイデア」は、「応力の高い部分」と「応力の低い部分」を、それぞれの条件(荷重のかかり方)に応じて厚みを最適にするアイデアです。

そのため、「組み合わせアイデア」は、サブ原理Cにも適合しているといえます。

では、このアイデアは理想解といえるでしょうか?

次の「アイデアは理想解か?」で検証します。

アイデアは理想解か?

「問題解決プロセス」のステップ7では、「部分最適のアイデア」である個別解を組み合わせて「全体最適のアイデア」である組み合わせアイデアをつくりました。

【組み合わせアイデア】

部品Aの「応力の高い部分」は厚みを増やし、「応力の低い部分」は厚みを増やさない

このアイデアは、理想解といえるでしょうか?

次の「1と2」の両方の条件をクリアできれば、「理想解」といえます。

対象物が目的通りに改善されている

改善策の副作用がない

この基準に従って、「組み合わせアイデア」を検証しましょう。

1.対象物が目的通りに改善されているか?

【問題の改善策】の目的は「強度をアップする」ことでした。

「組み合わせアイデア」は「その目的通りに改善されている」といえるでしょう。

2.改善策の副作用がないか?

【副作用の防止策】は「重量を増加しない」です。

この点では、まだ不十分といえます。組み合わせアイデアでは、少し重量が増えてしまいます。

「厚みを増やす部分」+「厚みを増やさない部分」の合計では、厚みを増やした分の重量が増えてしまうからです。

この増加分が問題にならないと判断できれば、「組み合わせアイデア」でOKとなります。

しかし、増加分が問題となる場合は、もう一工夫が必要になります。

「もう一工夫」については、次の最終章の「発明原理を組み合わせる」で考えます。

発明原理を組み合わせる

最終章では、副作用(重量の増加)が全くないアイデアを目指して「組み合わせアイデア」を補強する方法を解説します。

【組み合わせアイデア】

部品Aの「応力の高い部分」は厚みを増やし、「応力の低い部分」は厚みを増やさない

「アイデアは理想解か?」の検証では、組み合わせアイデアでは、少し重量が増えてしまうことがわかりました。

副作用(重量の増加)が全くないアイデアにするために、別の発明原理を使って補強する方法を解説します。

「空間での組み合わせに使える発明原理」を使って、補強アイデアを考えます。

「空間での組み合わせに使える発明原理」の中から13 逆発想を使います。

「発明原理13 逆発想」のサブ原理は次の4つです。

サブ原理A:従来/通常の反対を行う

サブ原理B:固定→可動にする

サブ原理C:可動→固定にする

サブ原理D:上下を逆にする

サブ原理Aの「従来/通常の反対を行う」ことを考えます。

部品の強度をアップするためには、通常は部品の厚みを増やします。その反対を行うことを考えてみましょう。

つまり、部品の厚みを減らすことを考えます。通常は増やすところを、逆に減らしてみるわけです。

「逆発想」原理を使うときのポイントは、極端に考えることです。

逆にするなら、極端に逆にする方がわかりやすいです。サブ原理Dの「上下を逆にする」といった感じです。

ここでは、部品の厚みを極端に減らして0にしてみましょう。厚みが0の部分をつくります。

「極端に考える」ことは結構おもしろいと思います。おもしろくて楽しければ、頭脳が活性化されて、具体策が見えてきます。

例えば、穴をあけるといった方法です。フレームなどでは、軽量化のために肉抜きが行われることがあります。

※ 肉抜き:重量を減らすために、部品の不要な素材部分を削ること

フレームに発生する応力が小さい部分を削ることで(穴をあけるなど)、軽量化することができます。

それで「組み合わせアイデア」を補強したアイデアは、次のようになります。

【組み合わせアイデア】の補強アイデア

部品Aの「応力の高い部分」は厚みを増やし、「応力の低い部分」は厚みを増やさない+応力がさらに小さい部分は肉抜きする(穴をあけるなど)

肉抜きにより「厚みを増やした分の重量増加」を相殺することができれば、副作用の「重量の増加」が全くないアイデアになります。つまり理想解になります。

補強アイデアを考えるときには、「ステップ7で使用した発明原理」とは別の発明原理を使いますから、発明原理の組み合わせといえます。

発明原理を組み合わせてアイデアを考える方法には、次の2通りがあります。

最初に発明原理を組み合わせて(例えば「03局所性+13逆発想」)アイデアを考える

まず1つの発明原理(例えば、03局所性)でアイデアを考え、そのアイデアを別の発明原理(例えば、13逆発想)で補強する

「発明原理を組み合わせる」という言葉からは、上記1がイメージされることが多いと思います。

しかし、最初に発明原理を組み合わせると、ガイドが複雑になります。複雑なガイドでアイデアを考えることは難しいかもしれません。

そのため、上記2の「まず1つの発明原理でアイデアを考え、そのアイデアを別の発明原理で補強する」方法を取り上げました。

まとめ

発明原理を使った問題解決プロセスは、次の7つのステップで進めます。

ご質問方法

発明原理を使った問題解決プロセスは、私(作者)のコンサルティングで実際に使用している方法です。

クライアント企業様の「研究開発での問題解決」や「商品企画でのアイデア発想」で、この方法を使ってさまざまなアイデアづくりを支援してきました。

この記事は、その内容をまとめたものです。note記事にするために、文字数もある程度制限しました。そのため、説明不足のところがあるかもしれません。

ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。無料で回答させていただきます。

ご連絡は、次のいずれかの方法でお願いします。ご都合の良い方法を選んでください。

メール

Twitterのダイレクトメッセージ(DM)

1.メールの場合

ご連絡用のメールアドレスは、「お仕事のご依頼について」記事をご覧ください。

「お仕事のご依頼について」記事は、次のどちらの方法でもご覧になれます。

関連記事(記事の最後にあります)のリンクから

私(青戸けい)のページの「仕事依頼」タブから

2.Twitterのダイレクトメッセージ(DM)の場合

Twitterのダイレクトメッセージでご連絡される場合は、私のTwitterアカウントをフォローしていただく必要があります。

Twitterから「青戸けい」、または「@kei_aoto」で検索いただき、フォローをお願いいたします。

フォロー後に、ダイレクトメッセージ(DM)をお送りください。

ご連絡フォーム

ご連絡内容の形式はご自由で結構ですが、以下のフォームにてご連絡いただけると、回答がスムーズに行えます。

【ご連絡フォーム】

記事名

お問い合わせ内容

ご質問/ご相談など

お名前

なし、または、ニックネームなどでも結構です。

お仕事/学校の種類など

なしでも結構です。

お仕事/学校の種類などを簡単にご記載いただくと、それに合わせた回答を書くこともできます。

関連記事

参考文献

Darrell Mann 『TRIZ 実践と効用 (1) 体系的技術革新』の「第10章 問題解決ツール-技術的矛盾/発明原理」

Yuri Salamatov 『超発明術TRIZ シリーズ5 思想編「創造的問題解決の極意』の「付録 B.発明原理」

Darrell Mann『TRIZ 実践と効用 (1) 体系的技術革新』の「第11章 問題解決ツール 物理的矛盾」

Darrell Mann, Simon Dewulf, Boris Zlotin, Alla Zusman『TRIZ 実践と効用(2) 新版矛盾マトリックス(Matrix2003)(技術一般用)』の「第3章 物理的矛盾を解決する戦略」

Larry Ball『階層化 TRIZ アルゴリズム』の「I 得られた矛盾を解決する」

Yuri Salamatov『超発明術TRIZ シリーズ5 思想編「創造的問題解決の極意』の「8.戦略プラス戦術:物理的矛盾の解決」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?