問題の解決アイデアを考えるガイド【40の発明原理】

「問題の解決アイデアを考えたい。でも、なかなか良いアイデアが思い浮かばない。」

こんなお悩みはないですか?

解決アイデアを考えた経験が少ないと、どうやってアイデアを考えればよいか、わからないかもしれません。

そんな時はガイドが必要です。経験が少ない場合でも、解決アイデアに正しく導いてくれるガイドがあればいいですね。

問題の解決アイデアを考えるための優れたガイドとして、40の発明原理があります。

この記事では、40の発明原理と、その使い方を解説します。

40の発明原理

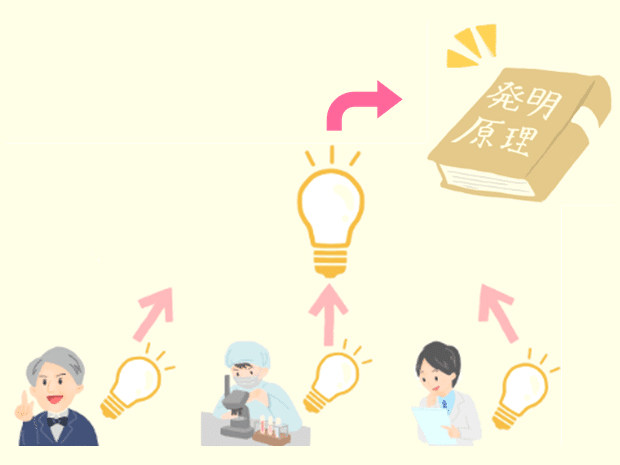

発明原理とは、さまざまな問題の解決パターンを整理し、まとめたものです。

ゲンリック・アルトシューラ―(TRIZの創始者)により開発されました。

※TRIZについては、記事の最後の「TRIZとは」をご覧ください。

アルトシューラ―を中心とした研究チームが、多くの特許を調査し分析を行いました。その結果、問題の解決方法には、いくつかのパターンがあることを発見しました。

その各パターンに名称をつけ、整理したものが発明原理です。全部で40のパターンがあり、40の発明原理と呼ばれています。(参考文献1~6)

非常に多くの工数(作業に必要な人数と時間)をかけて、膨大な特許が分析されました。

工学・科学・数学などにおける優れた解決策を分類・整理することで、発明原理がつくられました。

発明原理は、先人がさまざまな問題を解決してきた知恵を集めたものと言えます。

次に発明原理の使い方を説明します。

発明原理の使い方:サブ原理で考える

「40の発明原理」のそれぞれの名称はとてもユニークなので、その名称を見るだけでアイデアのヒントになります。

発明原理には、さらに深く広く考えることができる工夫があります。

発明原理の意味をより具体的に説明した短い文が、発明原理ごとに用意されています。それらの短い文をサブ原理と呼びます。

サブ原理を、問題の解決アイデアを考えるためのガイドとして使うことができます。

発明原理01分割には、3つのサブ原理があります。

サブ原理A:部分に分ける

サブ原理B:組立て/分解しやすいように分ける

サブ原理C:さらに細かく分ける

サブ原理を使ってアイデアを考えてみましょう。

スマホはとても便利ですが、次のような問題が考えられます。

画面サイズを大きくすると、本体も大きくなってしまう

スマホ本体が大きくなると、持ち運びが不便になるので困りますよね。

こんな時には、サブ原理Aが使えます。

サブ原理A:部分に分ける

2つの部分に分けることで、折りたためるようになります。

その結果、コンパクトになり、持ち運びが容易になります。

このように、サブ原理をガイドにして、問題の解決アイデアを考えることができます。

40の発明原理を使うメリット

40の発明原理は、さまざまな分野の膨大な特許を分析してつくられています。そのため、あらゆる問題の解決パターンが含まれています。

問題解決の経験が少なくても、発明原理を使えば、先人の優れた知恵をガイドにすることができます。

このメリットを活用するためには、どうすればよいでしょうか?

まずは、40の発明原理に、どのようなサブ原理があるのかを知ることが必要です。

サブ原理は全部で約100あります。

それだけの量の問題解決のノウハウを知ることができるのは大きなメリットになります。

それらすべてを覚えることは難しいと思いますが、まずは知っているだけでも違いが出てきます。

また、少しずつ覚えていくという方法もあります。

サブ原理を覚えるときには、サブ原理の適用例を参考にすることができます。

身近な、わかりやすい例で、サブ原理の適用の仕方を考えると効果的です。

シリーズ記事では、40の発明原理とサブ原理を、身近な適用例を使って解説していきます。

書籍『発明原理コレクション』(青戸けい著)では、「40の発明原理とサブ原理」の全体を、適用例のイラスト(オールカラー)を使って解説しています。(参考文献6)

※Kindle Unlimited 会員の方は、追加料金なし(¥0)で読み放題です。

TRIZとは

TRIZとは「発明問題を解決する理論」のことです。

世界中の特許の分析や、さまざまな分野(技術、ビジネス、芸術など)の研究により、つくり上げられてきた問題解決の理論です。

TRIZは、ゲンリック・アルトシューラ-によって創始されました。その後、長い時間をかけて研究開発が続けられ確立されてきた理論です。

シリーズ記事

次回の記事

関連記事

参考文献

ゲンリック・アルトシューラー 『超発明術TRIZ シリーズ1 入門編「原理と概念に見る全体像」』の「付録1 典型的手法の表」

Darrell Mann 『TRIZ 実践と効用 (1) 体系的技術革新』の「第10章 問題解決ツール-技術的矛盾/発明原理」

Darrell Mann, Simon Dewulf, Boris Zlotin, Alla Zusman 『TRIZ 実践と効用 (2) 新版矛盾マトリックス(Matrix2003)(技術一般用)』の「第6章 発明原理集(拡張版)」

Yuri Salamatov 『超発明術TRIZ シリーズ5 思想編「創造的問題解決の極意』の「付録 B.発明原理」

高木芳徳『トリーズ(TRIZ)の発明原理 あらゆる問題解決に使える[科学的]思考』の「第2部 40の発明原理」

青戸けい『アイデア発想に役立つ「発明原理コレクション」オールカラーのイラストで分かる!』の「第1章 発明原理とは」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?