美しい倒立

こんにちは!

皆様お久しぶりです。

ずいぶん間が空いてしまいました。

これからはもう少し頻度を上げて更新していきたいと思います。

今後もよろしくお願いします。

いきなりですが、立甲の練習はされていますか?

練習されている方は少しずつ形になってきていると思います。

出来てきている方は、肩が下がり、腕が今までに無い感覚となり、肩こりとは無縁の状態になっていられると思います。

その調子で続けていただければと思います。

まだ変化のない方も地道に続けていただければと思います。

続けていくうちに変化は出てくると思います。

まだ立甲の記事を読まれていない方は先にこちらをご覧ください。

●立甲について

https://note.mu/kazuya_725/n/na4f83e0e8e6a

それでは松本先生に教えていただいた「美しい倒立」についてを僕なりの考え方で話していきたいと思います。

体操をやっていられる方なら誰もが聞いたことがある言葉だと思います。

皆様が思う「美しい倒立」とは、どのようなものでしょうか?

体が反っていない、真っ直ぐである、膝つま先が綺麗に伸びている、肩が入っている、腰が入っている、胸がふくめている、手が長い、おしりがしまっている、お腹がしまっている、骨盤がしまっている…

などなど、たくさんあると思います。

もちろん全て正解です。

ですが、今言ったことは結果的に変化するものだと僕は思います。

例えば、胸をふくむという動作は自分で胸をふくむものではないのです。

手が遠くに出て、腕が長い状態になるため結果として胸は丸まり、ふくめるのです。

そこを勘違いして無理矢理 胸を丸めてガチガチに固めてしまうのは間違いなのです。

そうすると、可動域は広がらないですし、倒立は安定しません。

自然に行うことが大切です。

ということです。

少し難しい話をしてしまいました…

じゃあどうすればいいのか?ということですが、答えは非常にシンプルです。

勘のいい方は、もうわかっていらっしゃるかもしれません。

そうです。

手です。

過去に記事として上げた、手を大きく開く、手の軸、立甲と全て繋がっているのです。

手が出来ないと美しい倒立は出来ません。

では皆様に質問です。

どこで支えれば美しい倒立が出来るでしょうか?

普段は考えないことかもしれませんが、一度考えてみてください。

どこで支えるかによって、美しい倒立ができるか出来ないか決まってしまいます。

答えは……

Aです。

理由はすごくシンプルです。

前腕は橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)という骨から出来ています。

そこに手根骨(しゅこんこつ)という8個の小さい骨で関節を作って手首が出来ています。

上の図で見ていただいた通り、手首は尺骨とは関節しておらず、橈骨としか骨で関節を成していません。

尺骨は少し短いので 浮いていて、靭帯でしか繋がっていないのです。

手の写真でABCとマークをつけた位置は、

Aが橈骨ライン

Bが橈骨ラインと尺骨ラインの間

Cが尺骨ライン

もちろん骨と骨で支える方が強いですし、安定します。

1番下の土台が安定しないと美しい倒立はできません。

なので、Aで支える練習をしましょう。

逆にBやCで支えると美しい倒立は出来ません。

さらに、手首や肘、肩を痛める確率が上がってしまいます。

支える練習はものすごくシンプルです。

1,手を大きく開いてゆかに着く

2,Aに体重を乗せて行く

たったこれだけです。

この時にどの指も曲がったり、浮いたりしてははいけません。

実際にしてみればわかるのですが、意外と難しいです。

ここで出来ないと感じた方は焦らずに手を大きく開く練習から始めましょう。

●手を大きく開こう!

https://note.mu/kazuya_725/n/n7bd6230833b9

次のポイントは前腕がどうなっているかです。

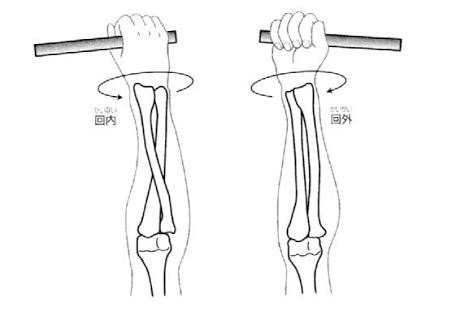

回外は気をつけの状態で手のひらが、前または外に向いて外に捻れる状態。

回内は気をつけの状態で手のひらが、内または後ろを向いて内に捻れる状態。

上の図で見ていただいた通り、回外で骨は真っ直ぐになるのですが、回内では捻られた状態になります。

詳しくは手の軸の記事をご覧ください。

●手の軸について

https://note.mu/kazuya_725/n/ne9b34af792a8

よく言われる、手を長く出せ!という事ですが、回内位か回外位どちらが長くなるかは、もうお分かりですね。

そう。

回外位です。

男子選手はよくわかると思うのですが、つり輪の倒立は逆ハの字でしますよね?

倒立バーで倒立する時も逆ハの字ですよね?

順手で握ると前腕は回内し、逆手握ると前腕は回外になるのです。

さらに肩甲骨も連動して動くのです。

だから、手の向きを変えるだけで、肩甲骨は動きやすくなるのです。

逆に言えば、回内位で肩甲骨を動かそうとしても動きにくいのです。

ゆかで倒立する時は順手になるのですが、そこでは前腕を回外し橈骨で支える事を意識しましょう。

肘のシワを後ろに向けてはいけません。

後ろに向けるということは回内位になり手は長く出ません。

倒立する時に前腕回内位になると尺骨で支えてしまい、肩甲骨が内転し、手は短くなり、胸が落ちた状態になります。

逆に回外位になると橈骨で支えることが出来、肩甲骨が外転し、手が長くなり、ふくんだ綺麗な姿勢になるのです。

手の話に戻りますが、回内位だと手はべったり着かないし、尺骨で支えてしまいBやCにしか乗らないと思います。

その姿勢でいくら押しても手は長く出ないし、肩甲骨は動きません。

次第に手首、肘、肩を痛めてしまいます。

逆に回外位で手のひらをべったりつけると橈骨で支える事が出来、Aに乗ります。

その姿勢で真下に押すイメージで行うと手は長く出るし、肩甲骨は外転し胸をふくんだ綺麗な姿勢になるのです。

さらに、手首、肘、肩を痛めるリスクが格段に下がります。

いかがだったでしょうか?

今まで聞いた事がない事が多かったかもしれません。

ここで疑問に思うことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

まず1つ目。

逆手なら必ず押せるのか?

答えとしては順手に比べ押しやすいが、尺骨で支えてしまうと押せないです。

しっかり橈骨で支えましょう。

2つ目。

大逆手はどうすればいいのか?

回内位にしかなりませんよね。

大逆手で回外にするのは不可能です。

答えとしては、

橈骨に乗せればきっちり押せます。

その時にどの指を軸にして回内して行くかです。

中指を軸にすると橈骨には乗りにくいです。

しかし、人差し指を軸にすることできれいに橈骨に乗ります。

人差し指を軸にして動かせれば、無理に手首を巻き込む必要はなくなります。

3つ目。

腰や脚はどうすればいいのか?

手のことしか話していませんでしたよね。

ですが、手が出来れば腰も自然に入ってきます。

脚のラインも美しくなります。

まずは手から始めてみてください。

まとめ

美しい倒立が出来るかどうかは手で決まる。

↓

尺骨で支えると美しい倒立は出来ないし、ケガのリスクが高まる。

↓

橈骨で支えると美しい倒立が出来るうえ、ケガのリスクを下げることが出来る。

↓

橈骨で支えるために、前腕を回外位にしましょう。

大逆手の場合は、人差し指を軸にして回内しましょう。

今まで聞いた事がない事が多かったと思います。

前回からお伝えしてるように、肩甲骨から腕は繋がっています。

手が出来ないと肩甲骨は動きません。

まずはしっかりと手を作って、美しい倒立を目指していただければと思います。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

#美しい倒立

#倒立

#手

#肩甲骨

#橈骨

#人差し指

#体操

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?