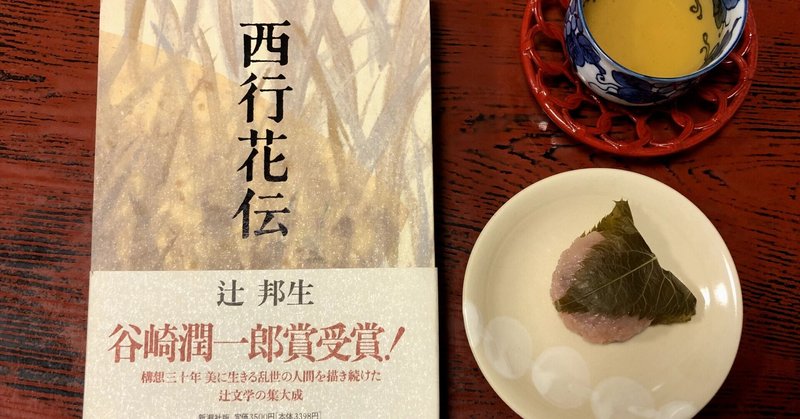

「西行花伝」 辻邦生氏著

春、山桜の季節が近づくと、辻邦生氏著の西行花伝を読み返したくなります。西行法師と言えば、あまりに有名な次の句。

願はくは 花のしたにて春死なん そのきさらぎの 望月の頃

染井吉野が開発される以前の平安時代末期から鎌倉時代の頃。花とは山桜でしたでしょう。

子供の頃は平家物語が好きで、源平合戦の荒々しさに惹かれていましたが、もう少し大人になると、その周辺の人間模様や文化の香りに惹かれるように。平清盛と共に北面の武士として院に伺候していた佐藤義清さん。その義清さんが出家した後の名が「西行」。

歌の名手、奥州への漂泊。

その佐藤義清さんこと西行法師を、幼少の頃から入寂まで、周囲の人々の想い出話を通じて、詠まれた多くの歌と共に語られます。終始、漂う優美な空気感。待賢門院璋子の情念、崇徳上皇悲憤。。諸行無常。

平家物語の時代がお好きな方、歌の世界に関心をお持ちの方など、まだお読みになっていなければ是非ともご一読ください。

白河院の院政開始の頃から保元平治の乱、承久の乱の頃までの歴史はやはり心惹かれます。

法金剛院、蓮華王院三十三間堂、六波羅蜜寺など、いずれも当時の建物は残っていませんが、この小説を読んだ後に訪ねて思いを馳せると、また異なる楽しみ方ができると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?