【読書録】本には、その本と出会うべき時がある - 2019年10月号

書店員になってから早1か月。とにもかくにも覚えることはレジ操作なわけでして、ここ最近はひたすらにレジトレーニングをしていました。だいぶ手慣れてきましたが、やはりお客様のお金とお品物を取り扱うのはすごく緊張します。現金手数えですしね。セルフレジが欲しい。

でも何よりも、覚えることが多すぎて大変です。何ちゃらペイだの、商品券だの、ポイントカードだの……あーっ! お客様! 「支払い画面ってどう出すの?」とか言いながらスマホを見せないでください! 困ります!! 私も知りませんッ!! あーっ! お客様!! レジが混んできました!! あーっ! お客様!!! 『鬼滅の刃』を全巻持ってこないでください! お会計が大変です!! でもお買い上げありがとうございます! あーっ! お客様! 『鬼滅の刃』はただいま品切れでございます……。

……そんなこんなで元気に生きています。これからはレジの人にもっと親切に接しようと強く思った2019年の10月でした。

それでは今月の読書録。

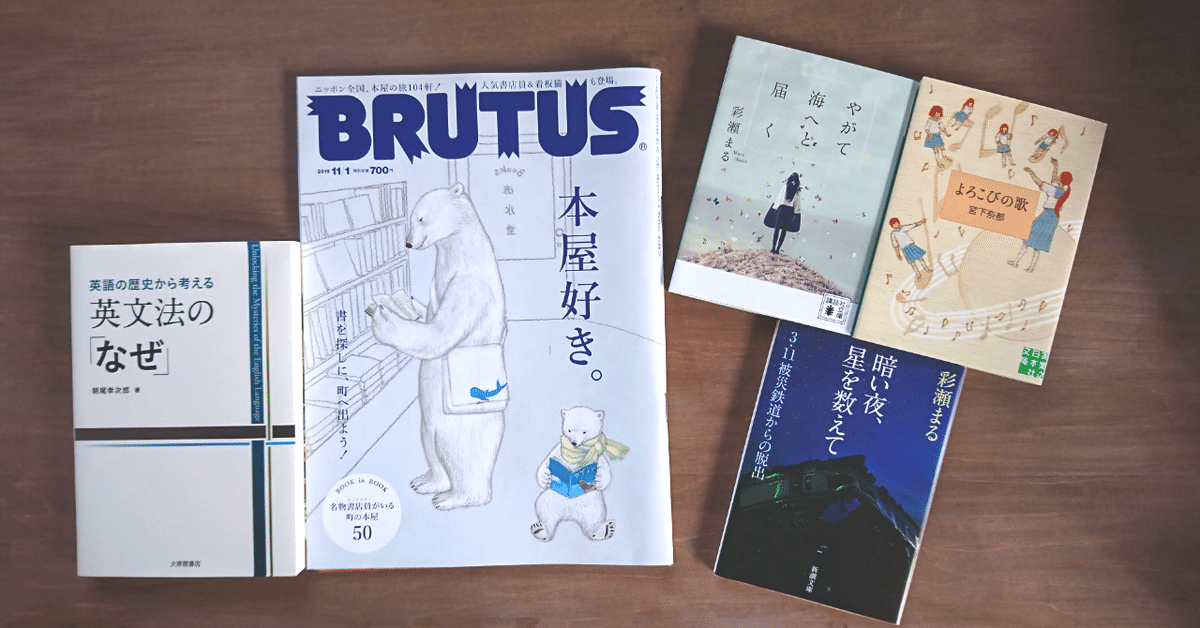

『やがて海へと届く』/ 著・彩瀬まる

東日本大震災を題材にしたフィクション小説。震災から3年、消息不明のまま帰らない親友の死を受け入れられずにいる主人公、真奈の苦しみを描いた作品です。

あの震災で私の家族や友人に大きな被害はありませんでした。その意味では当事者ではないのですが、それでも、胸に込み上げるつらいものがあります。主人公たちの吐き出す言葉に胸がえぐられて、自分の心臓の鼓動がやけに大きく聞こえました。詩的な文章は美しくとも、その背後にある「死」というテーマが重くのしかかる作品です。でも、読み終わった後には救いを感じられる、素晴らしい作品だと私は思いました。

『暗い夜、星を数えて 3・11被災鉄道からの脱出』/ 著・彩瀬まる

東日本大震災に遭遇した著者、彩瀬まるさんのノンフィクション作品。『やがて海へと届く』を読んだ後にこちらも読みました。

2011年3月11日、気ままな一人旅で東北を訪れていた著者は大震災に巻き込まれました。揺れ続ける大地、押し寄せる津波、正確な情報が伝わらない原発事故、そんな極限状態の中、知り合いもいなくて土地勘もない著者は、道行く人々に助けられながらどうにか生き延びます。本書にはその一連の体験と、その後に被災地を訪れた体験が書かれています。

あの震災を生き延びた全ての人に、そしてその後に生まれた全ての人に、この本を読んでもらいたいと私は思いました。著者が見てきたその世界はまるで悪夢のようで、けれど現実で、同じ時間に生きていたあの日の自分を強く自覚せずにはいられません。そして、数え切れないたくさんの人が同じようにあの日を生きていたことに背筋が凍る思いです。猛烈な寒さを感じるけれど、胸の奥へ確かに届く温かさのある文章がほんとうに素晴らしい。

これまで私は、震災文学と呼ばれる作品を無意識に避けていたような気がします。あの津波の光景や大地震の恐怖を追体験する勇気がなかったのかもしれません。それでも、彩瀬まるさんの作品を読んでみようと思えたのは、8年という歳月があの恐怖を忘れさせると同時に、忘れたくはないのだと、心のどこかで感じたからではないでしょうか。

とは言え、本を手にした時には微塵もそんなことを考えていませんでした。普段通りに面白そうな本を探していたに過ぎません。おそらく私にとって、普段通りの心持ちで震災と向き合うためには8年という歳月が必要だったのです。

本には、その本と出会うべき時があると私は思っています。早く出会えば良いというものでもないですし、遅くとも適切なタイミングは必ず訪れます。私にとっては今がその時でした。彩瀬まるさんの2冊の本、実に素晴らしい作品でした。震災文学と、あの日を生きた自分に、向き合えるきっかけとなる2冊になるはずです。

『BRUTUS No.903「本屋好き。」』/ 出版・マガジンハウス

雑誌ブルータスの2019年11月1日号、本屋特集。

雑誌はあまり手に取らないのですが、書店員として働き始めたからには色々な雑誌も知る必要があります。そんなこんなで特集に惹かれた一冊。日本全国の書店が紹介されており、ページを眺めているだけでも本の香りが漂ってきそうな雰囲気です。いいですね本屋さん大好き。

しかし、読んでいてふと感じたのですが、紹介されている書店はやたら東京が多いです。地方はほんとに少なめ。人口の集中と同じように、書店も首都圏に集中しているということなのでしょうか。あるいは単純に取材とかの関係かもしれません。

うちの書店も、いつかこんな雑誌に載れるようにがんばるぞい。

『よろこびの歌』/ 著・宮下奈都

合唱コンクールを機に少しずつ変化していく女子高生たちの心の機微を描いた小説。

音大付属高校の受験に失敗した御木元玲、経済的な事情でピアノを買ってもらえなかった原千夏、怪我でソフトボールの道を絶たれた中溝早希など、新設の女子校に集まったのはどこか挫折感やコンプレックスを抱えた少女たち。静かで落ちついた文章で描かれる物語に派手さはないのですが、小さくとも確かに成長していく彼女たちの姿はすごく美しいです。

前を向きたくなる、そんな温もりのある素敵な小説でした。宮下奈都さんの描く文章はすごく美しい。

『英語の歴史から考える英文法の「なぜ」』/ 著・朝尾幸次朗

英語を勉強していると「なぜ、そうなるのか訳が分からない」ことにたくさん出会います。何となくそんなものだと学校で教わり、深く理解もしないままに通り過ぎていった疑問に、本書は歴史的なアプローチから解説してくれる一冊です。めちゃくちゃ参考になる素晴らしい本でした!

英語という言語の成り立ち。古英語、中英語、近代英語、そして現代英語へどのような形で言語が変化していったのか。また、それぞれの時代で実際にどのように使われてきたのか。それらを数多くの実例、聖書や戯曲、小説や映画、新聞や報道などを紹介しながら解説していきます。これがすごく面白くて、英語に対する興味が刺激されます。

はっきり言って、高校生の頃にこの本を読みたかったです。英文法を理解する助けになるだけではなく、楽しさも教えてくれる一冊だからです。これはガチで良い本。英語を勉強したいと思っている方へ全力でオススメしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?