今こそ、創作活動をすべきです

芸術史、特に美術史から見て、世の中が飢餓や疫病・内乱・大災害に見舞われた時にこそ、人々は美を求め、価値のある多くの芸術作品を生んだ。

「厄災の多い時代なのに芸術作品が生まれた」という希少価値的な考え方もできるが、祈りと負の感情というものは、創作への原動力であることの証明なのではないだろうか。

4万年前の旧石器時代に描かれたとされる壁画ですら、現在の私たちと同じように目に見えない神を信じ、同じく目に見えない恐怖や自然の力に畏怖した人々の祈りだ。

私は、アニメ映画の『時をかける少女』が好きで、大学生の時に毎週のようにレンタルしていた。それを見かねて、親友(後輩)が誕生日にDVDをプレゼントしてくれたのだが、その作品に出てくる絵画、「白梅ニ椿菊図」というものがある。

もちろんこの絵画も架空の作品なのだが、この絵画には重要な設定がある。

作者は不明。美術的価値が有るか否かも分かっていないが、主人公の叔母である「魔女おばさん」が修復の課程で分かったことがある。それは、この絵は何百年も前、歴史的な大戦争と飢餓に襲われ、世界が終ろうとしていた時代に描かれたものであったということだ。

・・・

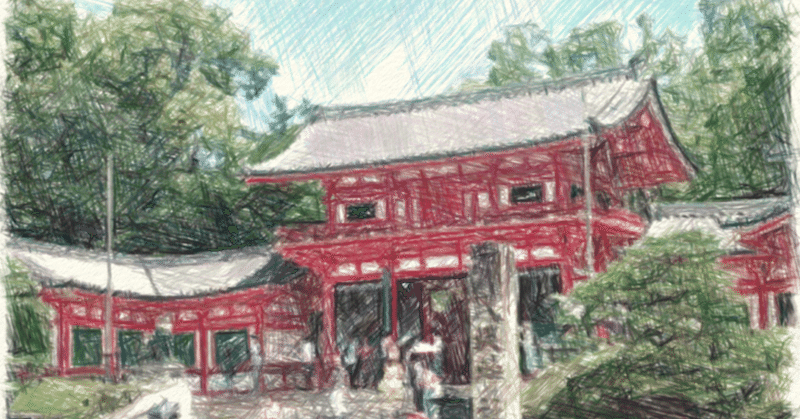

「日本の原風景」「日本人の心の故郷」と呼ばれる奈良県明日香村に、飛鳥寺がある。

本堂には、ご本尊である日本最古の仏像・飛鳥大仏が鎮座している。寺自体は火事などで焼け、幾度となく崩れてきたけれど、その都度再建されてきた歴史があるけれど、この飛鳥大仏は、被害にこそあったものの、一度も場所を動かされることなく、1400年以上たった今も変わらず坐り続けている。

私は、この飛鳥の地に縁とゆかりがある。

だから奈良の大仏と言えばこの飛鳥大仏なのだが、一般的に奈良の大仏様と言えば、たいていの人が東大寺の大仏を思い浮かべるだろう。

しかし、この東大寺大仏は厄災から身を守るために作られたということを知っているだろうか。

734年に大地震が起き、飢饉の時代が続いたのち735年から2年間、天然痘という疫病が猛威をふるった。死者は人口の30%前後だと言われている。

現在であれば、政府の対策はどうなっているんだという批判や、誰が感染源かといった犯人探しが行われるだろうが、当時はただ神に祈ることしかできなかった時代である。だからこそ、当時の天皇であった聖武天皇は東大寺大仏を作り、全国に国分寺の建立を命じた。

民衆のすべてが、仏に見守られること、そして民衆がその仏の加護を実感できるようにと願われ、大仏は疫病と戦う唯一の方法だったのだ。

・・・

それから約130年後、863年に疫病の流行が始まった。翌年には富士山の噴火、869年に起こった大地震と津波により、またしても多くの死者を出した。

この年に生まれたのが、京都祇園祭である。

「祇園さん」と呼ばれる京都の八坂神社で、毎年7月に行われる京都祇園祭は、京都三大祭・日本三大祭・日本三大曳山祭・日本三大美祭といった様々な「三大祭」に属し、誰もが聞き覚えのあるお祭りだ。

「美祭」に属することへの疑問がある方もいるだろうが、祇園祭は旧家や老舗で伝来の屏風や宝物の披露も行われるので、屏風祭の異名を持っている。そして、巡行ではさまざまな美術工芸品で装飾された重要有形民俗文化財の山鉾が公道を巡るため、「動く美術館」とも言われるほど、美術的価値もあるお祭りと言えるだろう。

・・・

日本だけではない。

世界中で厄災は幾度となく起こり、その度にひとは神様へ祈り、目に見えない敵・まだ見ぬ希望を可視化・具現化するために芸術は存在していた。

そうでもしなければ、ただただ怯えるだけの日々が続くだけだ。心が荒むような時代こそ、人々は美を求め、芸術から希望を得ていたのだ。

また、『デカメロン』という文学作品は、ヨーロッパで大流行したペストから逃れるため、フィレンツェ郊外に引きこもった10人が、退屈しのぎに作り話をし、10人が10話ずつ語りあった全100話からなるという。

やはり歴史的絵画や彫刻などの美術はもちろん、音楽や文学作品も同様に、歴史に名を遺す作品というのは、その背景にはこれまた歴史に残る厄災が隠れていることがある。

・・・

ね?

今こそ創作活動をすべきだと思いませんか。

今後も有料記事を書くつもりはありません。いただきましたサポートは、創作活動(絵本・書道など)の費用に使用させていただきます。