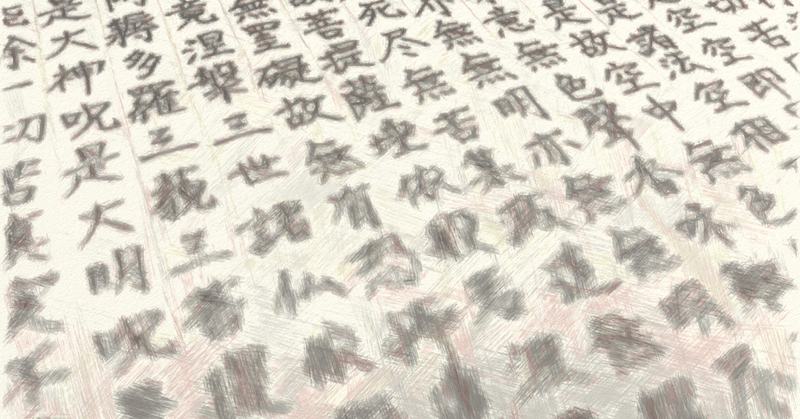

たった一画、たった一線、たった一言

文字を書くことが好きだ。

幼少期から書道をやっているせいか、字に関して褒められた経験が多いせいか、ただ楽しいからかは分からない。だが、とにかく文字が書きたい衝動に駆られる時がある。

これは、今に始まった事ではない。

小学生の頃は、好きな詩人や歌手の歌詞をひたすら書くノートをつくり、持ち歩いていた。気に入った詩や歌を、ただ書くだけで、他人に見せることもない。自己満足の極みのようなものだ。

しかし、これらを通して得たものもある。

文字はたった一画で、その印象がガラリと変えるということだ。

・・・

自己満足ノートに、何気なく般若心経を書いた小学5年の時。何故書こうと思ったのかは覚えていないが、おそらく祖父が写経をしていた時に見様見真似で書いた気がする。もちろん意味も分からず、ただただ書いた。

般若心経は全262文字。

そのうち「無」という字が21回も出てくる。だが、どれもバランスがとれず、ついに21回目の「無」も満足に書くことができなかった。

一画目のはらいが長すぎたり、短すぎたり。

三角目の長さがバランスを崩していたり。

九画目は外にはらうか、内にとめるかが決まらなかったり。

そうやって、ただ一画を試行錯誤するが、1つ満足すれば、1つ気に入らないという繰り返し。全十二画中のたった一画だけなのに。その一画が全体をバランスを決める。

たった一画で変わるものというのは、もちろん字だけではない。

その一画で字が変わるように。

その一線で絵も変わる。

その一言で文章が変わる。

だから安易に、気まぐれに、考えなしに書くことがないように。

・・・

「弘法にも筆の誤り」という言葉があるが、私は今昔物語のあるこの言葉の話が好きだ。

ここでの弘法というのは、平安時代に筆の達人としても有名であった弘法大師・空海のことである。筆の名人であれば、高級な筆を好み、安物の筆は使わないと思われていたが、空海は違った。どんなに粗雑な筆であっても、見事な書を書くことで評された。

そんな空海は、天皇の勅命を受けて、京都の大内裏に応天門という門に掲げる額を書くこととなった。見事に書き上げ、額を掲げてみると、「応」という字の最初の点を打ち忘れてことに気づく。

すでに門の高い位置に打ち付けられているので、下ろすわけにもいかず、周りの人たちもどうしたものかと慌てていたが、空海は書き損じた文字の点の位置をめがけて、筆を投げつけて見事に点を打った。

この話を聞いたのは、私が中学生の時だった。

正直「ホンマかいな」と思ったが、「たかが一画、されど一画」であることは間違いない。空海がやるから逸話になっただけで、これを無名な人がやれば、一生の笑い者だったかもしれないし。

ビビッて手が出ないのは嫌だけど、一画一画の重みは心得たうえで書いていきたいという宣言でした。

今後も有料記事を書くつもりはありません。いただきましたサポートは、創作活動(絵本・書道など)の費用に使用させていただきます。